①2025年美元理财市场规模突破7700亿元,较去年底增加超4000亿元,其中合资理财公司存续规模占比44.19%。

②中美1年期国债利差平均超过250BP,驱动美元理财规模增长。

③美元理财产品期限短期化趋势明显,93.22%的产品期限在一年以内,部分产品增设“提前终止”条款。

财联社11月26日(编辑 王蔚) 据媒体报道,近日,监管部门下发最新一期的《机构监管情况通报》(以下简称《通报》),要求优化基金销售结算资金交收机制,切实提高基金申购资金交收效率,缩短申购资金在途时间。

《通报》进一步明确了具体时点要求:对于场外货币市场基金,基金管理人应当在基金份额确认日当日10:00前将确认数据和资金清算数据发送至基金销售机构,基金销售机构应当在基金份额确认日当日16:00前将确认成功的申购资金在扣除相关手续费(如有)后划转至该基金的注册登记账户。基金注册登记机构应当及时将申购资金从注册登记账户划转至基金财产托管账户。

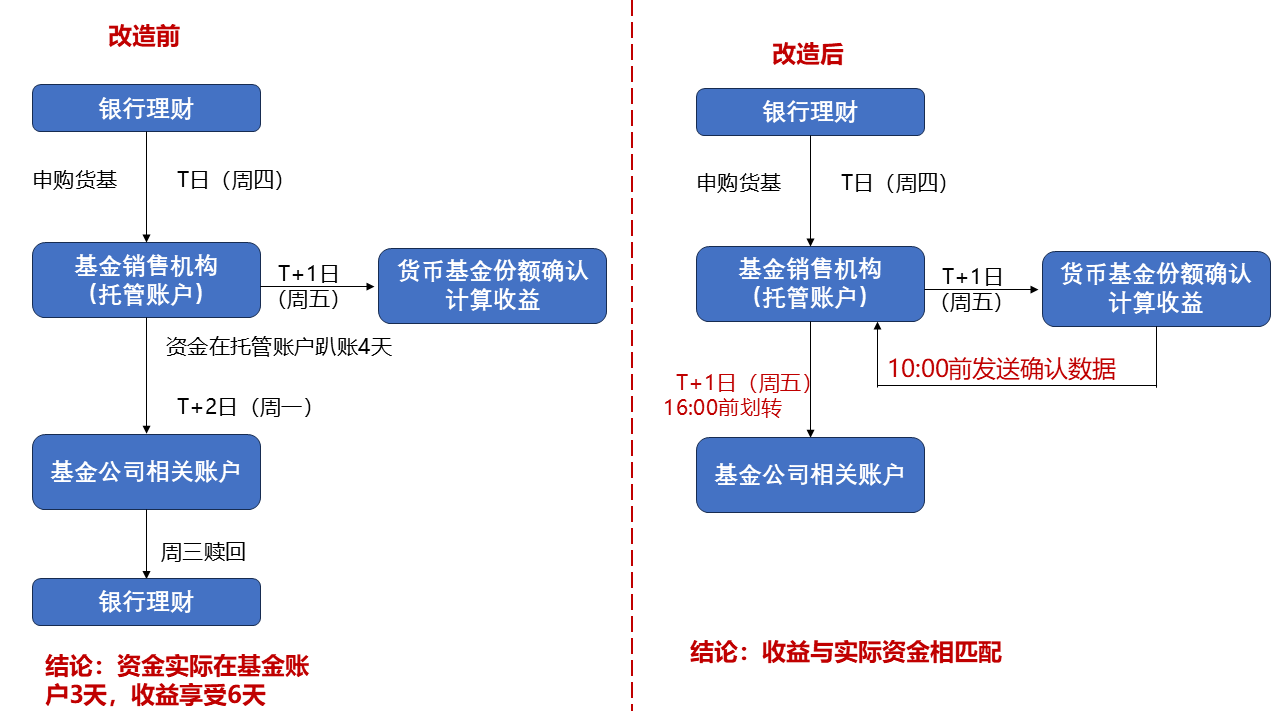

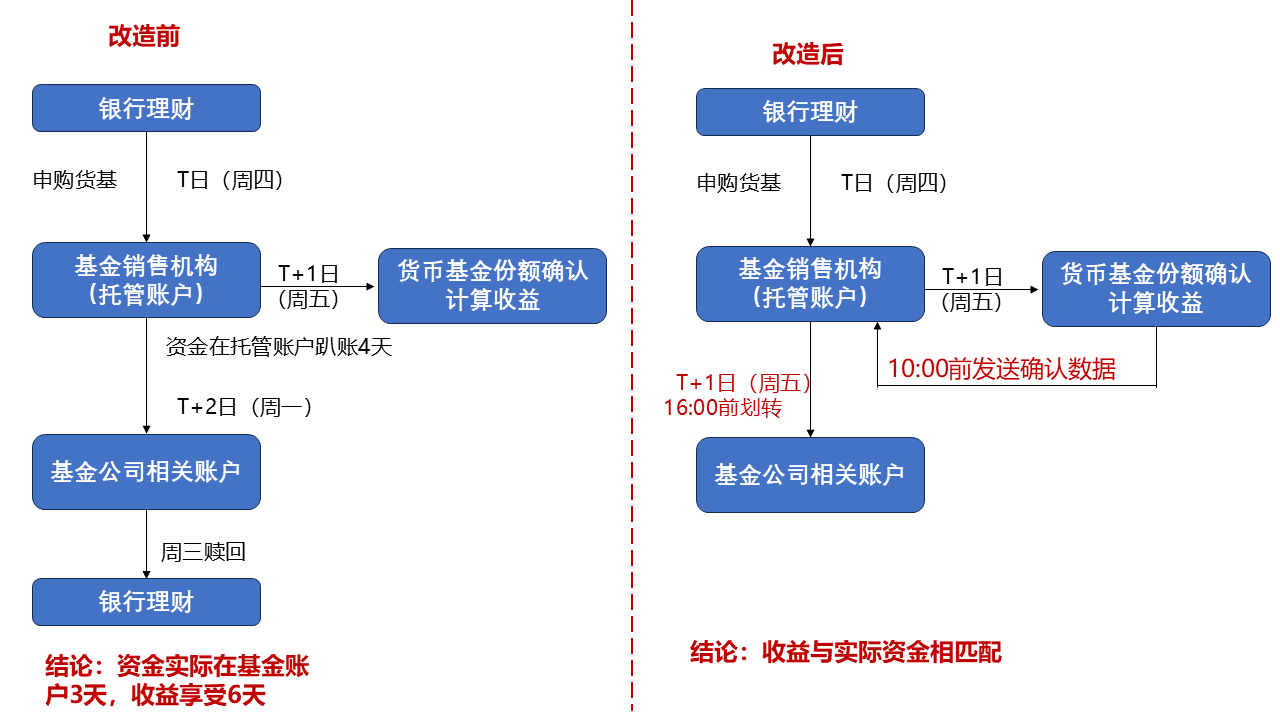

业内人士指出,这一机制的优化与完善,意味着此前引发市场争议的“货币基金增强”漏洞被彻底堵上,对部分银行理财长期采用的“贴息”操作形成直接冲击。那么,《通报》发布前后,理财申购货币基金的“贴息漏洞”是如何被堵上的?以下对比图可一目了然: 图:财联社制图

图:财联社制图

银行理财“贴息”玩法如何受影响?

2024年以来,以银行理财为代表的多路资金盛行一种名为“货币增强”的新型操作。其本质是利用基金销售公司等机构在资金交收环节的漏洞,实现所谓的“收益增强”。

所谓货币增强,是指客户资金在享受货币基金收益的基础上,由合作机构(主要是三方基金销售机构)再补贴部分收益(一般为30BP-50BP),使得客户整体收益高于单纯持有货币基金的收益。

那么,银行理财具体是如何实现“贴息”的?第三方研究机构法询金融在其公众号文章中分析指出,想要实现货币增强,需要银行理财、基金销售机构、基金销售机构的托管银行三方合作。

文中进一步提到,“货币增强”的关键在于申购时点的选择——必须是每周四。

银行理财在周四(T日),通过基金销售机构申购货币基金,T+1日会确认货币基金申购份额,开始享受货币基金收益,但是申购的资金先进入代销机构的银行托管账户(一般是缺存款的中小银行),在T+2日才进入基金公司的货币基金账户。

由于周四的T+2是非工作日,所以申购资金在代销机构的托管账户实际趴账4天,如果代销机构和托管账户所在银行协商获得较高的活期利息,那么代销机构会把产生的4天活期利息拿出来一部分补贴给理财公司。这样循环往复,每周四申购,每周三赎回,可以积累比货币基金更高的收益。

四方受益,普通基民利益被“侵蚀”

在这一链条中,四方均能获益:银行理财通过贴息获得超额收益,基金销售机构实现销售规模增长,中小银行获得大量活期存款,基金公司也因规模扩大而收取更多管理费。

然而,这一操作的背后,是谁的利益受到了侵蚀?在上述循环中,理财资金实际仅在该货币基金账户中停留3天(周一到周三),却享受了6天的基金收益。多出的3天收益,实质上来源于其他基金持有人的投资收益,形成了对其收益的隐性侵占。

据悉,此类“贴息”操作主要集中在股份行理财公司,部分城商行理财公司也有参与。本次基金销售结算资金交收机制优化后,要求基金销售机构在份额确认日当天16:00前将资金划转至基金注册登记账户,并由注册登记机构及时划入基金财产托管账户。

这意味着,申购资金将在T+1日即进入基金财产托管账户,彻底消除了T+2到账所形成的制度漏洞。银行理财的“贴息”操作空间被大大封堵。前后对比如下图所示:

图:财联社制图

资金金融政策专家周毅钦对财联社表示,金融监管部门明确货币基金申购资金的交收时点,在一定程度上封堵了银行理财通过“货币增强”策略进行灰色操作的路径。

他指出,此前部分银行理财机构与托管机构、销售机构、基金管理人协商,利用资金在途时间差,通过货基申购实现隐性杠杆操作,变相侵占了其他基金持有人收益,违背了资管业务公平对待原则。新规压缩了资金在途沉淀的时间窗口,从机制上杜绝此类违规操作。未来监管部门将继续规范银行理财回归净值化运作本源,推动投资策略向合规化、透明化转型。

银行理财投了多少公募基金?

货币基金作为公募基金的重要种类,凭借其申赎灵活、风险极低、可快速赎回等优势,同现金管理类理财一样,一度作为各家基金公司“冲规模”的利器。据中基协披露数据,截至2025年9月,货币基金规模达14.67万亿,在公募基金中占比4成。

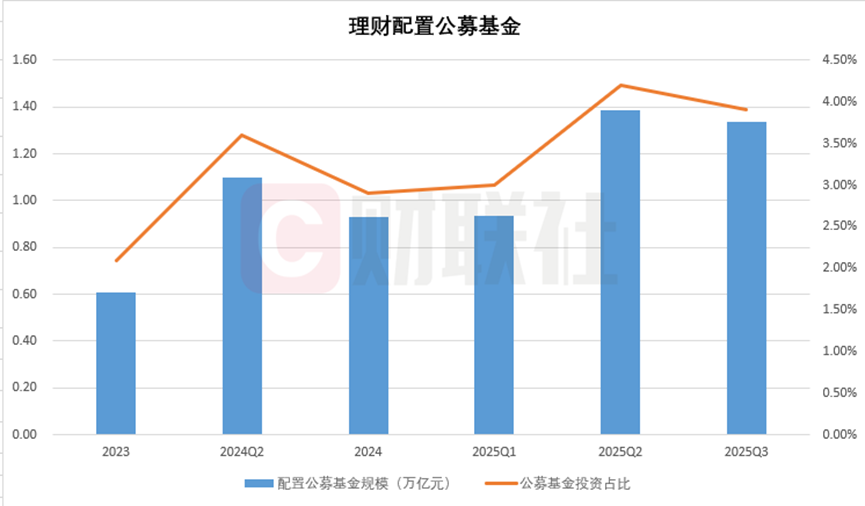

那么,作为市场资金主要提供者,银行理财配置公募基金规模和比例如何?

数据来源:中国理财网,财联社整理

数据来源:中国理财网,财联社整理

从数据来看,据中国理财网披露数据,2023年末,银行理财投资公募基金规模0.61万亿,占比2.1%。2024年以来,银行理财增大对公募基金的配置,在2025年2季度末达到高峰,配置规模达1.38万亿,占比达4.2%。