①针对实体瘤治疗的CAR-T产品是市场空间的‘圣杯’,相较于已实现商业化突破的血液肿瘤,实体瘤患者群体基数更为庞大,蕴含着更为广阔的市场潜力; ②通用型CAR-T临床疗效还需更大范围的验证。此外,通用型CAR-T若一旦进入商业化阶段,T细胞的来源问题也亟待明确。

《科创板日报》11月23日讯(记者 史士云)在近期收官的商保创新药目录价格协商中,“百万天价CAR-T产品” 再度引发行业高度关注。

这款因远超医保“保基本”的承受阈值,连续多年未走上医保谈判桌的创新疗法,此次共有5款产品获得了与国家医保局协商的资格,业界普遍寄望于通过这一支付新路径打开突破口,进一步提升产品的临床可及性。

《科创板日报》记者获悉,截至目前,国内已上市了8款CAR-T产品,落到每一款产品上,靶点和获批适应症不尽相同,但均遇到商业化落地难题。

具体而言,主要集中于三个方面:一是成本高企,“一患者一批次” 的个性化制备模式,涉及细胞采集、基因修饰、扩增质检等多环节,并依赖进口材料,有数据显示,CAR-T产品的单针成本超50万元;二是制备复杂,全流程耗时数周,且批次间稳定性难控,部分疾病快速进展患者可能错失治疗窗口;三是适应症狭窄,主要集中于复发性血液肿瘤,难以形成规模化的市场效应。

据此,市场观点认为,即便部分CAR-T产品成功纳入商保创新药目录,创新支付也仅是商业化落地的路径之一。若想进一步拓展市场空间,仍需从适应症拓展与底层技术革新两大维度寻求突破:例如向未被满足需求庞大的实体瘤领域延伸,同时发力“现货型”通用型CAR-T、“通用化”方案体内CAR-T(在患者体内直接将T细胞改装成CAR-T细胞)等前沿技术方向,以技术迭代降低成本、提升可及性。

▌突破血液瘤局限 全球首款实体瘤CAR-T产品进入审批关键期

“针对实体瘤治疗的舒瑞基奥仑赛注射液预计将于明年上半年获批上市,目前该产品技术审评环节的灯都已灭完,审评进度比较积极。” 科济药业联合创始人、董事长李宗海在日前该公司举行的投资者开放日上披露。

据了解,舒瑞基奥仑赛注射液是一款靶向Claudin18.2的自体CAR-T细胞产品,于今年6月提交上市申请,用于治疗Claudin18.2表达阳性的晚期胃/食管胃结合部腺癌,该产品如若顺利获批,将成为全球首款用于治疗实体瘤的CAR-T细胞疗法。

在舒瑞基奥仑赛注射液之前,科济药业的自体BCMA(B细胞成熟抗原)靶向CAR-T细胞疗法沃基奥仑赛注射液已于去年3月获得国家药监局批准上市。

据科济药业业绩报披露,依靠该产品的商业化销售,为公司在今年上半年带来了约5100万元的收益,从该产品的商业化合作方华东医药获得了111份有效订单。

截至目前,在全球范围内,获批上市的CAR-T疗法针对的适应症均为血液瘤,尚未有针对实体瘤的产品获批。

优替济生联合创始人宋晓东对《科创板日报》记者表示:“事实上,血液瘤占比肿瘤新发例数仅为10%,而实体瘤占比为90%,相较于传统化疗的全身性毒副作用,CAR-T疗法靶向性更强,可减少对正常组织的损伤,降低脱发、恶心、骨髓抑制等不良反应,提升患者治疗期生活质量。对于传统治疗无效的晚期实体瘤患者,该疗法有望实现肿瘤缩小乃至完全缓解,显著延长总生存期,部分患者可能获得长期生存乃至临床治愈的机会。”

“已开展的多项实体肿瘤相关临床试验数据显示,实体肿瘤领域 CAR-T产品的不良反应发生率,比如细胞因子释放综合征(CRS)、免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)等,显著低于血液肿瘤领域同类产品,安全性优势较为突出,这一点值得肯定。” 北京大学肿瘤医院一期临床病区副主任齐长松说道。

然而,CAR-T疗法要突破实体瘤治疗瓶颈,仍需跨越诸多障碍,脱靶毒性便是核心挑战之一。当前实体肿瘤CAR-T治疗所针对的靶点,不仅在肿瘤细胞表面表达,也在正常组织中存在表达,导致 CAR-T细胞在识别并杀伤肿瘤细胞的同时,可能攻击表达该靶点的正常组织,进而引发相关不良反应。此外,肿瘤微环境的抑制作用、抗原异质性等难点,同样是CAR-T治疗实体瘤需要啃下的“硬骨头”。

在开放日上,据齐长松介绍,舒瑞基奥仑赛注射液对 Claudin18.2 靶点的选择,是其解决肿瘤微环境难题的主要因素。多项研究发现,Claudin18.2阳性肿瘤细胞周围存在相对活跃的免疫微环境,该区域聚集了大量的免疫细胞,且PD-1等免疫抑制信号均为阴性,仅缺乏特异性识别靶点,而补充Claudin18.2识别信号即可引导CAR-T细胞实现精准杀伤,这就从根本上解决了实体瘤微环境的痛点。

目前,科济药业还在尝试将舒瑞基奥仑赛用于其他实体瘤的加强辅助治疗,今年10月,该产品用于胰腺癌辅助治疗试验的初步结果已在2025年ESMO上公布。

宋晓东认为,实体瘤的复杂性将倒逼CAR-T技术升级,如新型CAR结构设计(如双特异性CAR、条件激活CAR)、联合疗法(与免疫检查点抑制剂联用)等技术将快速成熟,同时带动基因编辑、细胞制备等配套技术的革新。

站在资本市场视角的角度,朴拙资本执行合伙人苗天一则表示:“针对实体瘤治疗的CAR-T产品是市场空间的‘圣杯’,相较于已实现商业化突破的血液肿瘤,实体瘤患者群体基数更为庞大,临床需求长期处于未被满足的状态,蕴含着更为广阔的市场潜力。而该领域的技术突破,将彻底打开千亿级别的增量市场空间,成为推动行业发展与资本价值释放的关键钥匙。”

▌通用型CAR-T破解“天价”困局,商业化落地仍需跨越多重考验

近年来,通用型CAR-T凭(uCAR-T)借“现货供应”的核心优势已成为细胞治疗领域的焦点赛道。

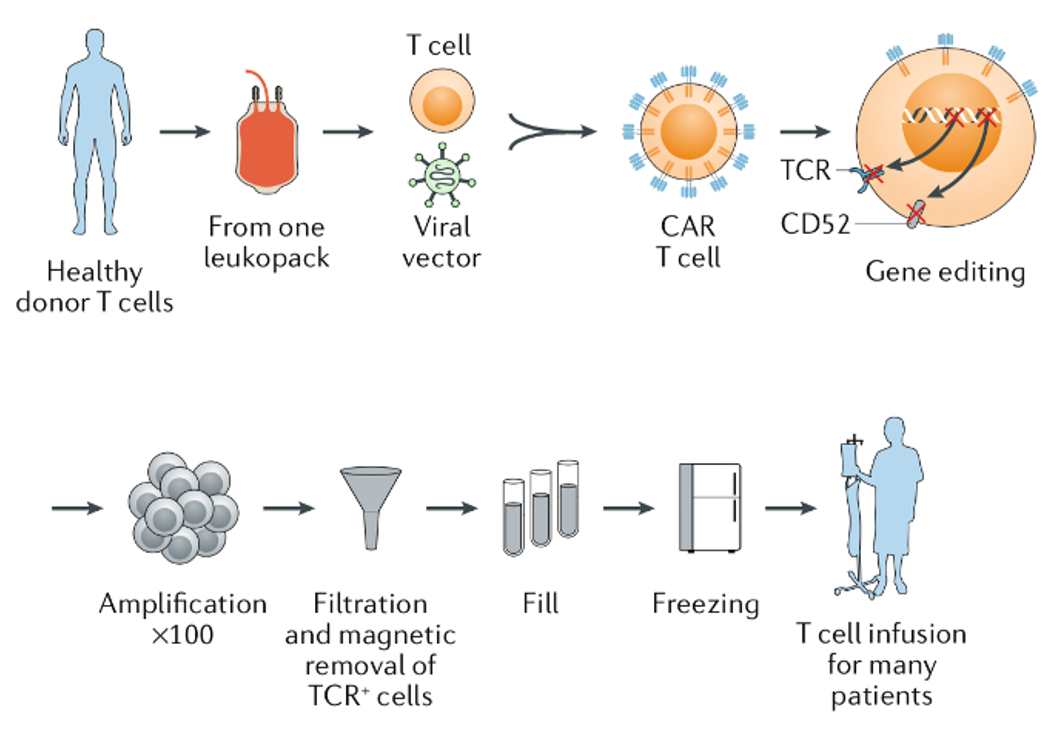

与传统自体CAR-T“一患一批次”的个性化制备模式不同,通用型CAR-T以健康捐赠者的T细胞为原料,经基因编辑改造后批量生产、冷冻储存,可实现“即取即用”,不仅将治疗等待周期大幅缩短,更通过规模化生产可大幅降低单位成本,有效破解了自体CAR-T制备周期长、成本高企的行业痛点。

本次投资者开放日上,科济药业也着重介绍了其在通用型CAR-T领域的布局。

科济药业临床科学副总裁罗毅表示:“从临床应用价值来看,一方面,部分患者自身T细胞功能已显著衰退,即便经过基因编辑也难以有效发挥肿瘤杀伤作用。另一方面,随着医疗技术迭代,免疫治疗的应用场景正持续向疾病前线延伸,许多患者在前线治疗阶段已接受过持续至疾病进展的免疫治疗,其T细胞免疫潜能已被充分动员,后续治疗亟需寻求替代方案,而通用型CAR-T的出现,恰好为这部分患者提供了全新的治疗选择。”

据《科创板日报》记者从开放日上了解,尽管通用型CAR-T具备诸多优势,但其一临床实际疗效仍需进一步验证,从已发表的通用型CAR-T相关数据与自体CAR-T的对比结果来看,前者在有效率及缓解持续时间上仍有提升空间,核心原因在于其细胞扩增水平未能达到自体CAR-T的水平,导致难以在治疗早期形成优势效应并深度清除肿瘤。

而导致通用型CAR-T扩增能力受限的“幕后主使”是宿主抗移植物反应(HVGR),即宿主免疫细胞对异体细胞的识别与攻击,这也是目前通用型CAR-T面临的最大挑战,它影响CAR-T细胞的存活,最终关乎药物的疗效。

为了避免宿主T细胞对于同种异体CAR-T细胞的排异,通常会敲除B2M基因。但缺乏B2M基因的同种异体CAR-T细胞会被宿主的NK细胞排异,导致同种异体CAR-T细胞的增殖和持久性降低。

据罗毅介绍,为了解决上述问题,科济药业使用THANK-uCAR技术,将一种能够识别NKG2A的CAR装载到同种异体CAR-T细胞中,以阻止NK细胞的攻击。与此同时,NK细胞可作为uCAR-T细胞的“饲养细胞”,增强uCAR-T细胞的扩增,NKG2A敲除可以进一步增强T细胞功能。

目前,科济药业已相继开发了THANK-uCAR平台、THANK-u Plus技术平台,目前,基于THANK-u Plus平台,科济药业开发了通用型产品CT0596(靶向BCMA)和CT1190B(靶向CD19/CD20)。

另据《科创板日报》记者了解,科济药业还正在进行不同靶点的通用型CAR-T候选产品开发,涵盖实体瘤、血液肿瘤、自免CAR-T领域,涉及CLDN18.2、GPC3、B7H3、NKG2DL、BCMA/GPRC5D等多个靶点。

“当前,投资者的关注点正从‘疗效多好’向‘成本多低’进行关键性转移。CAR-T疗法百万定价的根源在于其高度个性化、工艺复杂的生产模式。因此,技术迭代与成本控制能力成为投资机构评估企业的首要维度,所以企业的技术路线选择至关重要。而通用型CAR-T作为中期内最现实的降本路径,预计单患者成本可降至自体的三分之一到二分之一,和现在的体内CAR-T(在患者体内直接将T细胞改装成CAR-T细胞)都是资本领域正在高度关注的赛道。”苗天一指出。

不过,产业研究人士周晓(化名)向《科创板日报》记者表示,尽管通用型CAR-T解决了自体CAR-T“个性化、慢、贵”的痛点,但其临床疗效还需更大范围的验证。此外,通用型CAR-T若一旦进入商业化阶段,T细胞的来源问题也亟待明确,例如,是依赖健康供者捐献,还是通过其他合规渠道获取,仍需行业探索与规范。

目前,国内除科济药业外,北恒生物、邦耀生物、博生吉、优赛诺生物等企业均已布局通用型CAR-T。另有普瑞金、元码智药等企业入局体内CAR-T。

CAR-T疗法的生产工艺,是支撑其从实验室走向临床应用、实现商业化落地的核心支撑,其成熟度与稳定性直接决定了疗法后续的规模化供应能力。

苗天一表示,生产工艺的革新突破意义显著,以引入自动化封闭式生产系统为例,其不仅能将CAR-T细胞的制备周期从传统的两周以上大幅压缩至数十个小时,更可实现超40%的成本降低。这种持续的技术降本能力,也直接决定了产品的市场可及性与支付方的接受度。

据科济药业联合创始人、首席运营官王华茂介绍,目前公司的生产工艺分为自体CAR-T生产工艺和用型CAR-T生产工艺两大类,前者对应的工艺周期为7-14天,后者则能在30小时内完成生产制备,可实现关键工序自动化,单批次产量可望达100人份以上。

另在产能方面,据《科创板日报》记者获悉,由于科济药业的金山工厂设计产能相对有限(2000人份),其正在推进涵盖自体和异体CAR-T细胞制造能力的一体化智能细胞制造中心的建设,预计年产能将提升至数万人份。