①此次进博会上多款AI养老产品亮相:给老人喂饭的康养机器人、外骨骼助力机器人、AI助听器、跌倒监测相机、AI健康监测机器人等等; ②“AI+银发经济”热度不减,多家厂商正在加速布局AI养老,不过制约AI养老规模化落地的瓶颈亦不容忽视。

财联社11月9日讯(记者 张校毓)想象过在不久的将来,陪伴父母安度晚年的,可能不只有护工和子女,还有一个24小时在线的AI康养机器人吗?在近期正在举行的第八届中国国际进口博览会(简称“进博会”)上,展馆内前沿AI产品集中亮相吸睛无数。而这背后一个新的趋势是:康养机器人、跌倒监测等细分赛道“拥抱AI”趋势明显,多家厂商正在加速布局AI养老。

“我刚刚一踏步,它就带着我走了!”一位在展台体验外骨骼助力机器人的观众感叹道。除了外骨骼助力机器人,记者在此次进博会上还看到多款AI养老产品亮相——给老人喂饭的康养机器人、AI助听器、跌倒监测相机、AI健康监测机器人等等。

财联社记者在进博会现场明显地感受到,AI赋能成为银发经济发展的重要方向之一,多家供应链企业也在养老机器人本体制造、核心零部件、AI与平台服务以及健康监测与终端服务领域持续推进。

近两年,银发经济的社会关注度和市场热度不断上升,政策层面也陆续提出支持银发经济发展的一系列措施,全球老龄化联盟执行总监梅丽萨亦在日前关于银发经济的分论坛上指出,全球银发经济价值达22万亿美元。财联社记者多方采访获悉,政策与产业生态、AI技术突破与需求升级等成为驱动AI养老市场增长的重要原因,不过制约其规模化落地的瓶颈亦不容忽视,情感陪护机器人、居家智能健康监测与康复机器人或将成为未来三年核心增长赛道。

厂商加速布局AI养老,呈现“低渗透率、高黏性”特征

“当前AI养老核心应用场景集中在四大领域:健康管理领域有AI健康助手、智能穿戴设备、慢病管理智能体等产品;居家安全领域以毫米波雷达监测系统、智能床垫为代表;照护康复场景推出认知康复机器人、外骨骼助行器等专用设备;情感陪伴与生活辅助场景则有AI陪伴机器人、适老化语音助手。”中研普华研究员郑成渠在接受财联社记者采访时解释道。

多家厂商也在进博会现场告诉记者,受中国老龄化发展趋势、老年群体身体状况特殊性以及技术成本等多重考量,陪伴、监测与辅助是当前国内外企业AI赋能养老的重要细分板块。

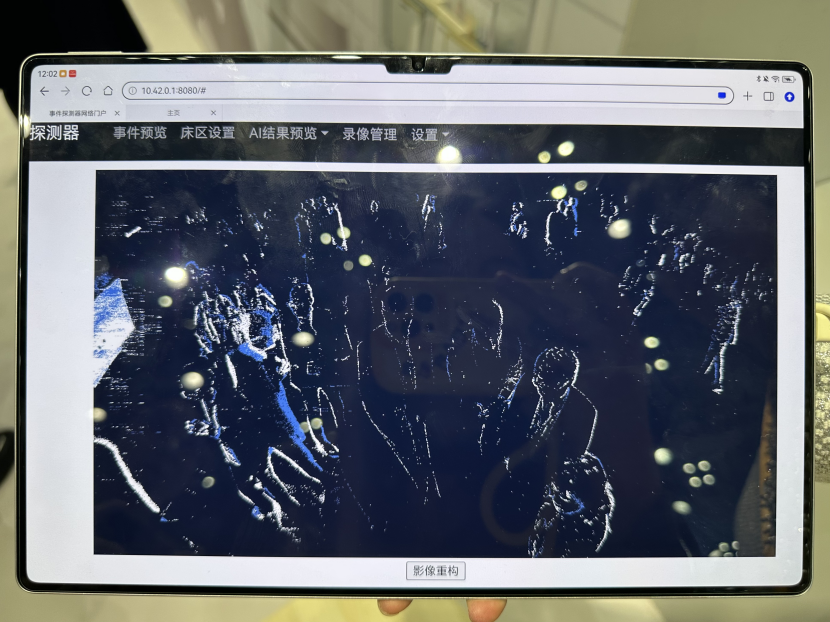

在索尼展台的现场,记者通过采访并体验CERVEAU EVS跌倒监测相机了解到,相较于市面上比较主流的毫米波雷达和火柴人摄像头技术,这款产品只拍摄光的变化,通过每个区块每秒达上万次的检测来聚焦于动作的变化,以达到保护隐私的目的,可用于浴室等私人空间。

公司相关负责人告诉财联社记者,AI结果预览是目前正在优化的功能,通过记录光的变化利用算法重建场景而非录像,以帮助远程的亲属确认老人是否真的跌倒或是误报。“其实跌倒对于老人来说是很危险的,如果五分钟之内发现去急救的话,康复概率很大。”她透露,目前该产品尚处于试产阶段,已在上海与香港的养老院安装试用,预计明年上半年量产。

一些居家与日常辅助产品则较为成熟并已上市。例如在索诺瓦展台,亚洲首发的瑞士峰力助听器搭配了叫作万向言语的AI功能,以实现噪声与言语的分离;迈纽康人工智能科技(上海)有限公司带来了一款用于健康检测的“AI魔镜”,目前主要应用于药店、养老院与社区街道等场景。

昕诺飞的相关负责人则告诉记者,飞利浦安瑞系列围绕老年用户对光环境不适、跌倒风险和使用习惯三大痛点,定制光配方、ToF+雷达双重传感与AI算法以及无障碍交互设计,目前整套售价为5000元左右。

财联社记者注意到,当前居家与日常辅助产品已较为成熟,跌倒监测等产品正在持续升级,不过养老机器人等产品则因技术与身体状况复杂性仍在试点推进中。

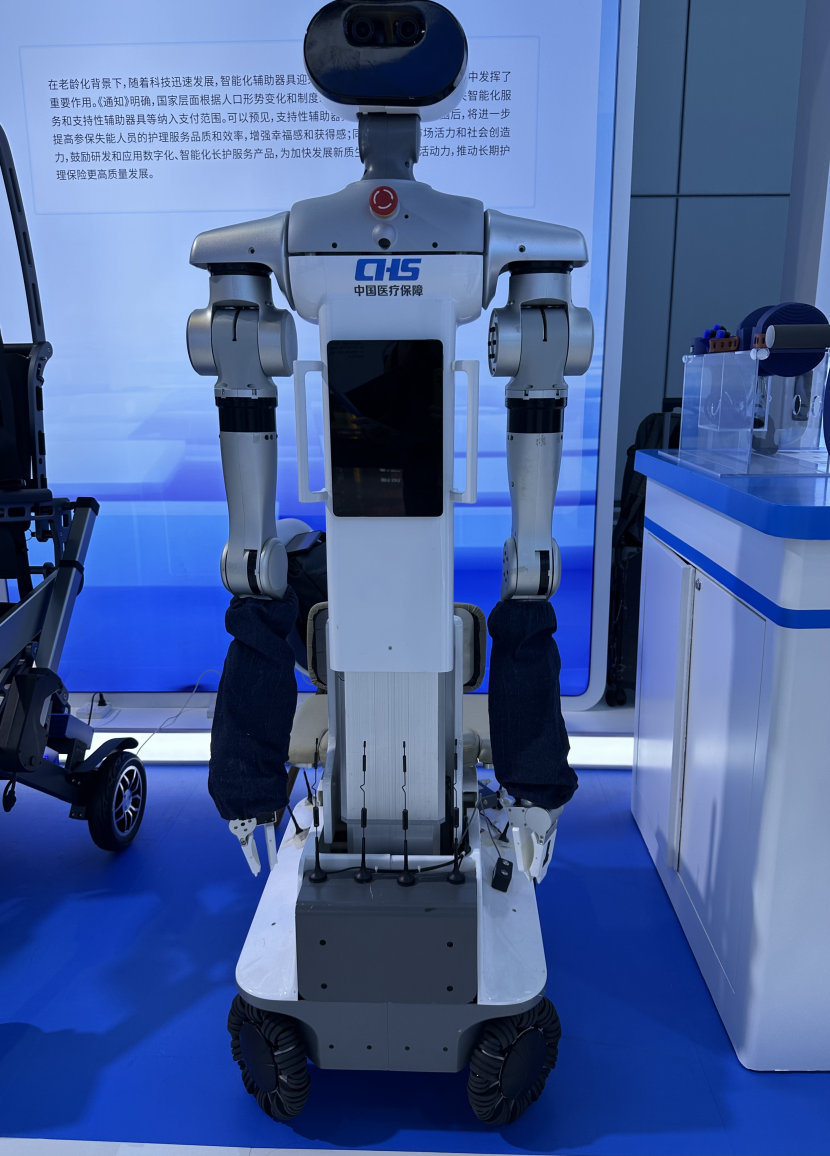

“这个(养老机器人)是针对失能和半失能老人群体的,有两种形态。目前这个方向是机器人自主操作的状态,它的胳膊可以操作,比如做家务、辅助老人起身、喂饭等;面向另一边的话,比如(对于)上半身还具备行动能力的老人,其实是可以操控机器人移动的,是轮椅模式。”在如身机器人展台,公司相关负责人介绍了这台齐家Q1多功能护理养老机器人。

据上述负责人透露,公司今年九月份已将上述产品在福寿康这类养老院机构进行试点,目前内部正在做下一代的迭代,后续也将通过AI训练让机器人学习不同状况,产品预计明年下半年进行量产,售价在10万元左右。

成都卿心懂卿科技有限责任公司副总经理朱磊也告诉记者,公司将于今年11月底首发的消费级外骨骼助力机器人主打性价比与定制开发,单价低于6000元,可通过AI技术自动学习使用者习惯。朱磊进一步解释称,对于老年人,除了需要考虑销售价格外,更重要的是产品的成熟性和安全性,因此后续公司也将对产品进行针对性调试与升级。

值得注意的是,养老产业中AI渗透率目前处于初期渗透向快速发展过渡的阶段,呈现“低渗透率、高黏性”的特征。郑成渠告诉记者,核心场景如健康监测、安全监护的渗透率相对领先,部分养老机构和社区的智能化配置率已逐步提升,但整体产业仍受限于适老化适配不足、学习渠道缺失等问题,全域普及仍需时间,未来随着成本下降与政策扶持,渗透率将加速提升。

AI养老热度不减,“适老难”“成本高”“盈利困”三大难题仍待解

今年以来,“AI+银发经济”热度不减。业内普遍分析认为,政策引导、产业生态完善、AI技术突破与市场需求结构升级成为驱动AI养老市场增长的重要原因,不过制约AI养老规模化落地的瓶颈亦不容忽视。

政策层面,例如“十五五”规划建议围绕养老服务、医养结合、长期护理保险、开发老年人力资源、发展银发经济等重要的一些领域做出了重大的决策部署;多部委出台《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》;各地推动银发科技创新行动,包括上海建设养老科技创新高地、广州设立银发经济专项扶持资金等。

产业生态层面,复旦大学文科资深教授、复旦大学老龄研究院院长彭希哲在日前的第八届虹桥国际经济论坛“加快发展银发经济,培育经济发展新动能”分论坛上提到,当前以大型科技企业为纽带的“政产学研用”合作体系初步形成,产业生态协同化。

郑成渠也提到,当前AI养老的国产供应链正迎来一大关键变化,也即产业链从分散走向协同,出现“AI平台+硬件+服务”整合模式,联动上下游构建覆盖健康监测、护理、陪伴的全场景解决方案。受益厂商主要集中在养老机器人本体制造、核心零部件、AI与平台服务以及健康监测与终端服务领域。

具体而言,养老机器人本体制造领域,优必选(09880.HK)、星尘智能、迈步机器人凭借康复、护理类产品抢占市场;核心零部件领域,瑞芯微(603893.SH)、创耀科技(688259.SH)的芯片赋能机器人性能提升;AI与平台服务领域,科大讯飞(002230.SZ)的方言交互系统、华为昇腾云的算力支持、虚实科技的AI康护平台成为产业重要枢纽;健康监测与终端服务领域,华盛昌(002980.SZ)的AI医疗设备、ST易购(002024.SZ)的“朝夕相伴”APP、萤石网络(688475.SH)的养老智能体,正在加速渗透市场。

不过值得注意的是,当前AI养老推进普及仍面临多重综合性挑战,成本高企与可持续盈利模式的缺失成为制约AI养老规模化落地的重要瓶颈。

“技术层面,适老化适配不足,部分智能设备操作复杂、方言识别准确率低,老年人因操作门槛放弃使用;场景复杂性突出,居家环境的不规则布局与机构养老的高效协作需求,对设备导航、多任务处理能力提出高要求,且长期服务稳定性不足,部分设备使用6个月后故障率上升。同时,数据安全与伦理争议凸显,健康数据泄露风险与机器人服务的责任界定模糊,叠加行业缺乏统一标准,导致产品质量参差不齐,市场认知和接受度偏低,老人主动选择智能养老产品的比例不足三成。”郑成渠说。

郑成渠进一步分析认为,智能养老设备研发和部署成本高昂,即便有地方政府的采购补贴,核心产品价格仍超出普通家庭承受范围,居家场景渗透率较低。他同时提到,养老机构端同样面临压力,多数机构陷入“重投入、低回报”困境。尽管政策支持试点推广,但缺乏成熟的商业化路径,企业难以通过规模化降低成本、实现盈利,导致技术难以从试点走向普惠。

而这背后,与投入规模大小与老龄化需求匹配性相关。彭希哲教授在分论坛现场分享了一组数据:根据报告测算,2023年我国总体银发科技研发投入约为4284.54亿元至4517.23亿元之间,已成为科研投入的重要组织部分,但与老龄化进程和市场潜力相比,整体投入仍偏低,与老龄化需求不匹配,未来提升空间广阔,增长潜力巨大。

尽管挑战重重,市场需求端也已呈现鲜明信号:《2025“银发+AI”应用趋势报告》显示,在淘宝平台,超六成适老智能商品由子女为父母购买,健康类设备占比最高。同时,老年用户自身也在积极“触网”——数据显示,60岁以上用户在淘宝搜索“AI”“智能”“语音控制”等关键词的频次同比增长近200%,部分活跃用户甚至能自主设置智能设备联动场景。

那么在这样的市场信号下,未来3年AI养老领域哪些细分赛道增速最快?郑成渠分析认为,情感陪护机器人与居家智能健康监测将是核心增长方向。

“另一个关键赛道是康复机器人。失能、半失能老人的照护需求持续扩大,传统人力照护缺口难以填补,而具身智能、轻量化材料等技术让康复机器人更适配家庭与社区场景,能辅助完成起身、行走、康复训练等动作。同时,租赁模式的普及降低了用户使用门槛,下沉市场的空白的也为其提供了广阔增长空间,技术成熟度与场景适配性的提升将推动其快速渗透。”上述人士补充道。