①马斯克旗下xAI公司推出AI虚拟女友角色“Mika”,截止目前,Grok平台现已拥有四种五位“AI伴侣”形象。

②Grand View Research统计,2024年全球智能陪伴市场规模达人民币2000亿元,预计在2025年至2030年间,将以30.8%的复合年增长率扩张。

《科创板日报》10月29日讯(记者 黄心怡)在昨日开幕的亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA 2025)上,形态各异的机器人成为全场瞩目的焦点,多家上市公司集中展示了其最新研发的具身机器人产品在工厂、物流等场景的应用。

有机器人产业链人士现场向《科创板日报》记者透露,目前工业制造领域的头部企业,对机器人“进厂打工”表现出强烈兴趣,已形成一定的订单需求。该人士预计,到今年年底或明年,更多机器人将在真实生产场景中发光发热。

尽管前景可期,机器人在制造业与物流领域的普及仍面临瓶颈。当前机器人“大脑”的智能决策能力、“灵巧手”的精细操作水平等核心环节尚待突破。同时,场景与数据缺乏,也成为制约机器人规模化落地的重要因素。

▍多家公司发布新品 推动人形机器人"进厂打工"

仙工智能现场发布多款具身智能机器人新品,覆盖上下料、搬运、检测等工业环节。

X1-PRO采用弯腰结构与轮式全向底盘,支持45°弯腰操作与缓存搬运。整机升降高度700mm,具备40个自由度,单臂7自由度仿生设计,标准负载6kg,双臂短时负载达16kg。融合智能大模型技术,具备强泛化与自然语言交互能力,少量数据、短时训练即可实现高任务成功率。

X2-PRO由仙工智能与合作伙伴联合开发,具备25个自由度,采用类人构型设计,双臂14自由度支持独立协作,实现弯腰、伸展与搬取等拟人动作。

仙工智能与星尘智能联合推出的搭载其控制系统的人形机器人,动态演示料箱取放与搬运流程,并在互动环节实现精准抓取,展现具身智能在动态场景中的稳定执行与交互能力。

仙工智能相关负责人告诉《科创板日报》记者,结合AI大模型与其自研积累的避障识别算法,可以减少大模型的幻觉,又能提升泛化能力。包括富士康等工业制造头部企业,对于机器人应用于工厂存在相对较大的订单需求。

“为何大家看好人形机器人,因为未来的柔性指数会持续提升,通用性会变得更强,可以实现标准产品的非标应用。”上述负责人表示。

仙工智能年底还计划推出AI叉车产品,“传统叉车每次需要识别新的栈板,而具备AI自学习能力的叉车,则可自适应识别并叉取各类栈板。未来,AI叉车可能仅需实地行走一遍,即可自主完成场景地图构建,大幅降低部署成本与人工依赖。”

科创板上市公司兰剑智能展示了料箱级和托盘级解决方案。其中,料箱级方案展示独有的蜘蛛侠料箱机器人系统2.0版,由蜘蛛车、输送/AMR、具身智能机器人等配合完成货物拆零拣选。

谈及未来布局,兰剑智能高级副总裁沈长鹏介绍,新能源(如锂电池、光伏)、跨境电商等领域需求快速增长,同时部分传统制造业也正加速智能化转型,兰剑智能也已参与多个智慧农业示范项目。

在海外市场,公司一方面伴随客户比如比亚迪、宁德时代等中国企业出海,在其海外工厂配套智能仓储系统;另一方面服务采购中国产品的海外客户。目前公司项目已落地美国、德国、匈牙利、西班牙、南非等地。为保障服务,兰剑智能建立了基于数字孪生技术的7×24小时远程运维中心,并在重点区域设立本地化子公司。

沈博士强调,兰剑智能坚持核心软硬件自主研发,自建300亩超级未来工厂,覆盖机器人本体、控制系统、货架等全链条生产;并与生态伙伴联合开发定制化部件,构建稳定供应链。

在具身智能领域,兰剑智能与山东大学共建“物流具身智能机器人研究院”,已推出规模化应用的AMR自主移动机器人、正在推广的轮式双臂机器人,以及展示了双足人形机器人工业应用的场景,后者期望能在明年进入落地应用。

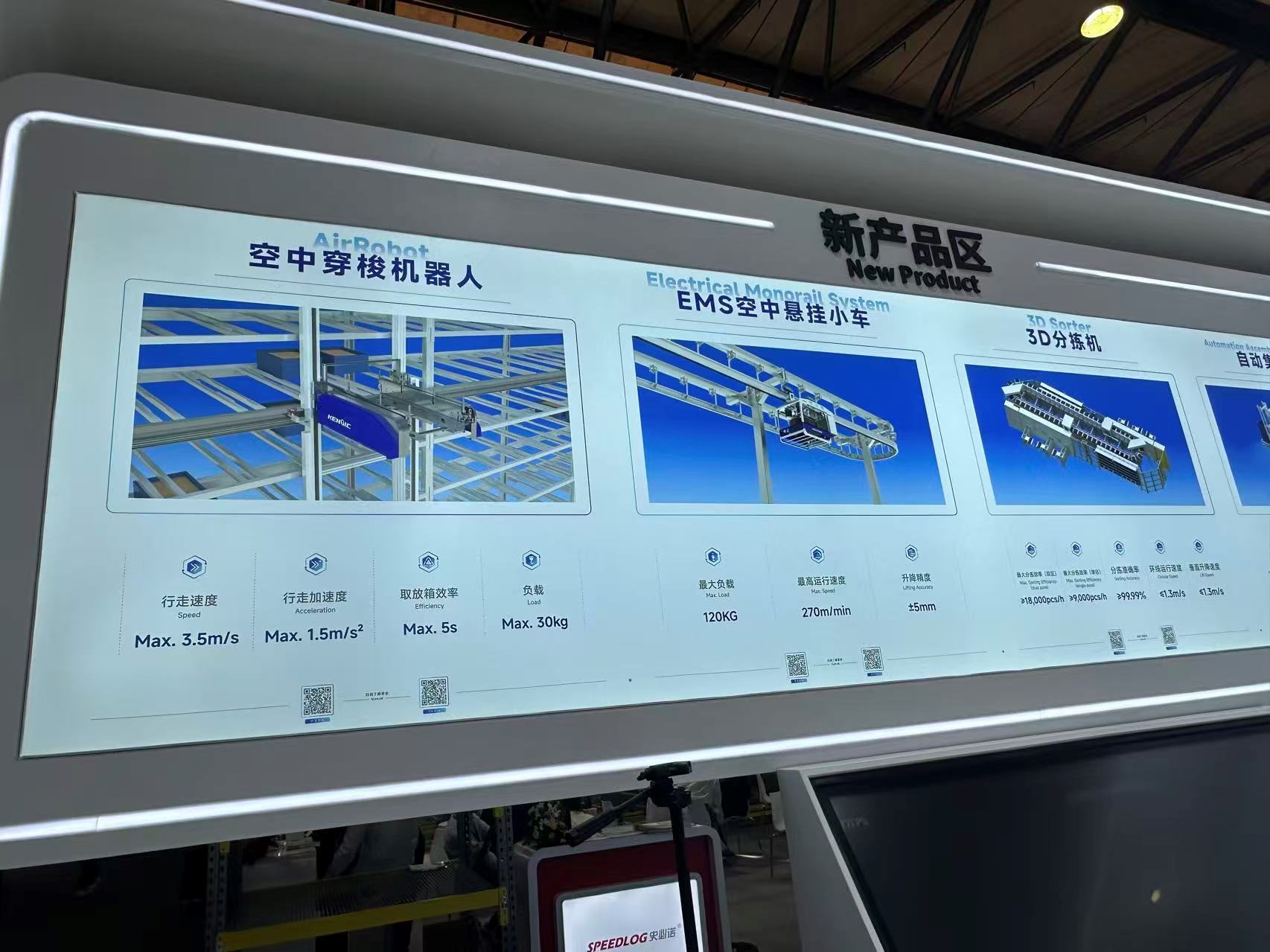

另一家科创板上市公司科捷智能也亮相2025CeMAT展,主要展示了空中穿梭机器⼈、EMS空中悬挂⼩⻋、3D分拣机、⾃动集包系统等产品。

其中,空中穿梭机器⼈系统由货架、穿梭机器⼈、AGV、库前分拣系统、扫码系统、库后维修系统等部分组成,主要应⽤于30kg以内的料箱,纸箱等存储场景。

磅旗科技在展会上发布RaaS(Robot as a Service,机器人即服务)模式,建立机器人全生命周期的智能租赁与服务体系。

磅旗具身机器人进行了全球首秀,双7自由度机械臂可实现搬运与毫米级抓取,与CTU机器人2秒内协同转运,无需人工干预。

同时磅旗科技发布了“工业AI智能体”涵盖“数字蓝领”与“数字白领”两大体系,现场演示的“数字白领”AI跟单员,可以1300倍人力效率处理订单、指令机器人,实现无人仓7×24小时运营。

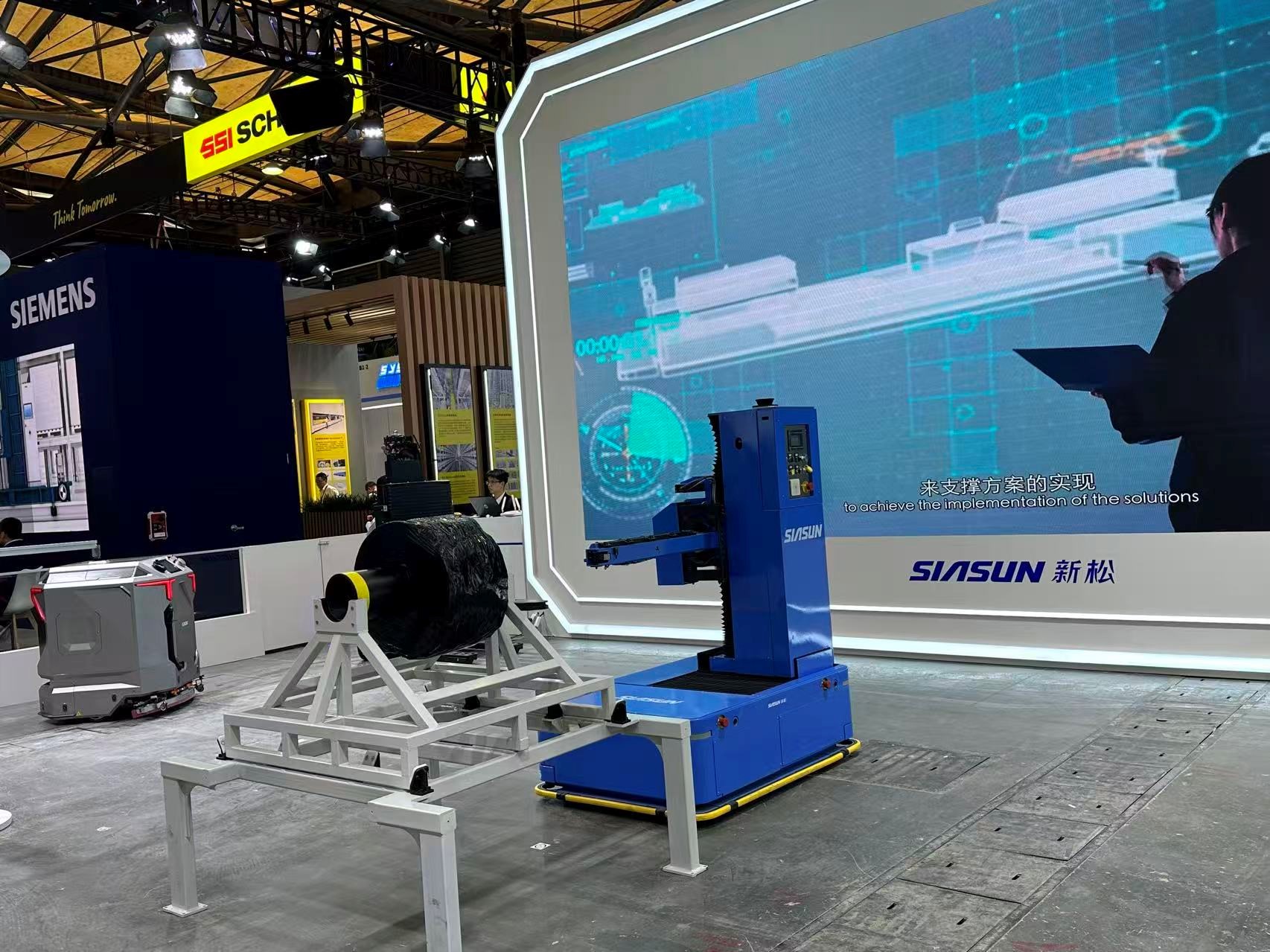

在创业板上市的新松机器人,带来了锂电行业智能移动机器人系统解决方案,包括新松悬臂轴移动机器人、新松叉式移动机器人、星卫来工业清洁机器人。

其中,新松悬臂轴移动机器人能够实现“±1mm”精准上下料,可直连机台替代OHT转运,支撑大规模工厂级智能化物流。

临工集团全资子公司临工智科展示了人形机器人在物流场景的应用,并在会上招募移动机器人、智能仓储、关节机器人等渠道合作伙伴。

A股上市公司杭叉集团在会上发布了首款轮式物流人形机器人,具有22个独立自由度,配备275TOPS算力以满足复杂模型需求,采用3D相机、3D激光雷达支持360°全方位感知。

北自科技展示与星动纪元合作的人形机器人。

▍制造业面临劳动力短缺 机器人普及仍待技术突破

快思慢想研究院创始院长田丰表示,制造业面临巨大劳动力短缺,年轻人对工厂岗位兴趣偏弱,物流业需应对电商促销季爆发式增长的压力,而传统工业机械臂难以适应柔性生产与物流需求。智能机器人、机器外骨骼、无人机被寄希望于承担重复性、高危或高强度工作,如物料搬运、装配、分拣、扫码、巡检等。

在落地的主要挑战上,田丰指出,机器人想要在制造业、物流中普及,有待机器人大脑、灵巧手、数据等方面的突破。

在自主性机器人大脑方面,机器人靠小脑保持行动平衡,而靠大脑在多变环境中执行任务,眼下智能机器人领域尚未迎来“AlexNet时刻”(神经网络技术突破带来机器视觉产业爆发),摆脱遥控器在复杂环境中执行各种泛化的长程任务,仍面临挑战。

在工业级可靠性与精度方面,工业场景要求99.99%可靠性与毫米级精度,一天8小时以上在岗,但当前机器人灵巧手若配置30+自由度、触觉传感电子皮肤、毫米级精度(如抓取、装配)、6小时长续航双电池,则成本高昂,而且长时间操作的散热、耐久度都对灵巧手、机械臂等硬件产生挑战。

此外,机器人落地还存在场景与数据缺乏的瓶颈。

田丰称,真实的制造业、物流场景非标准化程度较高,不同企业、不同工厂、不同仓库的工作任务实践与环境变化很多。

“目前拿到试点订单的机器人企业目标是获得真实工业仓储场景做测试,收集与合成数据、多机协作训练,但场景不足、数据规模小,都为机器人大小脑技术突破带来瓶颈。所以,后续‘专用机器人’可能会比‘通用机器人’先上岗解决具体任务目标,半人形的轮式、多足机器人也能以低成本迈入产业门槛。”