①支持各类境外机构投资者在中国债券市场开展债券回购业务,提高人民币债券的使用效率;

②扩充互换通报价商队伍,优化报价商管理机制,并将每日交易净限额从200亿元提高至450亿元,便利投资者开展利率风险管理。

财联社9月26日讯(记者郭松峤)“算力正在从以CPU为核心的计算加速转变为GPU为核心、以大模型驱动的AI计算,新的计算范式需要更稠密的算力、更高效的网络和更大的集群规模,需要超大规模的基础设施和全栈基础积累才能承载这样的需求。未来全世界也许只会有5到6个超级云计算平台。”在近日举行的2025云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发表主题演讲《超级人工智能之路》,并作出了上述论断。

这一论断不仅展现出未来算力服务市场集约化、规模化的发展方向,也对当前各地算力中心的规划与运营模式提出了更高要求——如何避免重复建设、提升资源利用效率,成为行业共同关注的议题。

然而,财联社记者近期在调研算力产业发现,一边是中小企业苦苦寻求高端算力却“一卡难求”,另一边却是部分已建成的智算中心实际利用率低于40%。

这种供需失衡的背后,既有区域布局与真实需求脱节,也反映出通用算力阶段性过剩与智能算力持续短缺的深层矛盾,如何破解资源错配困局,已成为整个算力产业必须直面的核心议题。

值得一提的是,国家数据局近期也公开围绕算力需求、供给和运营等多方主体开展调研,了解实际状况、诉求与挑战,征集发展建议。

财联社记者在一线采访也了解到,算力服务商、上市公司等正从技术、商业模式与资源整合多个维度寻求突破。

市场“如饥似渴”,各地加码算力布局

财联社记者梳理各地投资项目在线审批监管平台观察,仅三季度,就有多个算力中心项目办理结果公示。比如,中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目一期;安徽省安庆经开区行政审批局批复的安庆经开区协同制造5G应用创新与算力中心建设项目。

这背后,是各地政府通过提供政策扶持、资金补贴、能耗指标倾斜等方式加码算力投资。

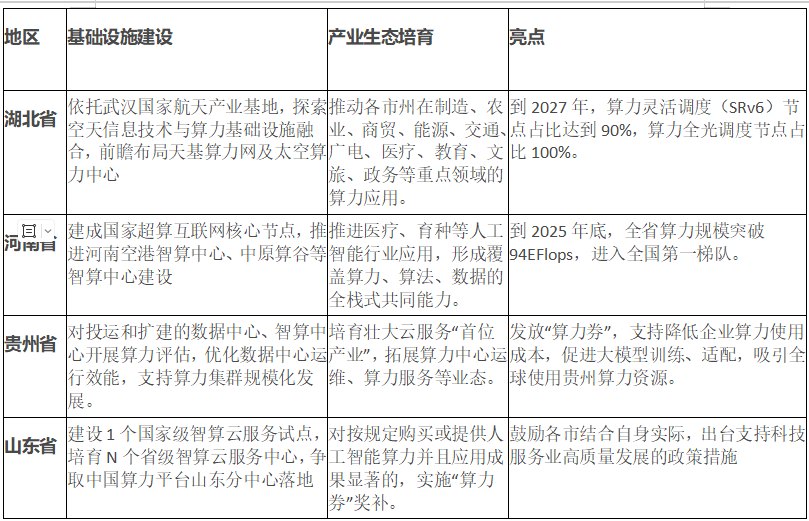

在政策层面,二、三季度包括湖北省、山东省、河南省、贵州省出台的相关政策涉及算力产业发展,涵盖了算力券发放、基础设施建设、产业生态培育等多个方面。

各地加码算力产业项目表明我国算力市场的需求仍在不断涌现、市场规模持续扩大。根据IDC(国际数据公司)预测,2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS,并将在2028年达到2781.9EFLOPS。

不过,财联社记者了解到,与各地如火如荼的算力建设形成鲜明对比的是,我国正在面临日益严峻的算力供需结构性失衡。

从需求端来看,目前不少中小企业对算力“如饥似渴”。

“每个月的算力成本已成为公司最大规模的单项支出之一。即便如此,我们依然感到‘饥渴’,尤其是高端训练芯片的稳定供应和获取能力,是目前制约我们发展的最大瓶颈之一。”天津一家公司市场部工作人员对记者表示。

“结构错配:算力资源分散、标准不统一、跨区域调度机制不完善”

然而在此情景的另一面,部分算力资源却因种种原因未能得到有效利用,处于闲置状态。

一位智能算力行业上市公司人士对财联社记者透露,他所在的东部某地千卡规模的智算中心上架率不足50%,已上架的服务器,实际利用率不足40%。谈及原因,他表示,当地在算力建设规划时缺乏统一协调和科学论证,未能充分考虑市场需求的结构性差异,导致资源错配。

事实上,从供给量来看,我国算力供给相对“充足”。据工信部最新数据显示,截至今年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788EFLOPS,为海量数据计算提供了智能底座。

与此同时,IDC的报告指出,中国智能算力需求年增速超30%,但供给却集中在通用算力领域,导致“一边不足、一边闲置”的结构性矛盾异常突出。此外,全国近六成算力资源集中在东部热点区域,与西部资源富集地形成地理上的“供需鸿沟”,进一步加剧了调度难题。

作为一线算力服务商,北京超级云计算中心(简称北京超算)注册用户超过16万,北京超算CTO甄亚楠深有感触。他在接受财联社记者采访时表示,根据长期的服务经验发现,不少企业自建集群的平均利用率往往低于30%,部分甚至仅达百分之十几,这与规划时假设的100%利用率相去甚远,实际成本支出高出约一个数量级。

结构性错配亦是当前行业人士普遍的看法。

华中科技大学教授、北京亦庄人工智能研究院执行院长房超对财联社记者表示:“规划层面,早期建设偏重传统数据中心,未充分预见AI算力需求爆发,存在结构性错配问题;市场机制层面,算力资源分散、标准不统一、跨区域调度机制不完善,导致已有算力难以高效利用。”

方融科技高级工程师周迪对财联社记者分析,这种矛盾的根源是多方面的,既包括算力需求高速增长与迭代,底层算力硬件正处于“新老交替”之际,导致市场出现供需不匹配的技术问题;还涉及部分数据中心卖方对建设和运营智算中心认知有限,以及买方对自身算力需求认知不充分,导致数据中心利用率不理想的市场机制问题。

破局之道:技术革新与模式重构,业界打通算力“任督二脉”

甄亚楠认为,破解这一困境需要三轨并进:推广定制化企业级混合云服务方案,客户可在波谷阶段使用自建资源进行业务运算,波峰阶段可通过弹性算力租赁模式(如北京超算的按需服务),让企业按实际使用量付费,避免重资产投入和资源闲置;其次,依托跨区域调度技术,将东部的高价值计算任务智能迁移至西部低成本节点,实现全国算力资源的优化配置;最后,通过统一技术标准消除协同壁垒,配合政策引导促进资源流动。

财联社记者采访中了解到,面对当前算力资源存在的“结构性错配”问题,算力服务商与上市公司正从技术架构、商业模式与资源调度等多个维度积极破局。

甄亚楠对记者表示,北京超算推出按需构建算力资源的创新模式,通过算力租赁服务,使用户能够灵活依据业务需求获取弹性计算资源,高效应对大规模计算任务。用户仅需根据实际使用的计算量和计算时间进行付费,可以显著降低运营成本。该模式广泛适用于各类具有大规模计算需求的场景,助力用户轻松实现高效算力支撑。

“北京超算还同时提供专家咨询服务,依托应用运行特征分析的方法工具,对大规模并行应用进行实时“CT扫描”,秒级监控CPU、GPU、内存、网络等多维度指标,智能分析性能瓶颈,提供科学决策所需的算力选型适配数据。通过深度需求诊断与业务场景分析,帮助用户精准选型,避免资源规格与业务需求脱节。”甄亚楠说。

技术层面,A股首家提供专业算力服务的上市公司并行科技AI云事业部总经理赵鸿冰博士告诉财联社记者,在底层,公司运用分布式资源池化技术,将散落于全国不同区域、不同类型的超算中心、智算中心的算力资源整合为一个有机整体。

“举例来说,通过这一技术,将业务阶段性不饱和(项目间歇期) 产生的闲置算力,与急需算力完成紧急科研计算任务的需求相连接,大幅减少了资源闲置,提升了算力调用效率。”赵鸿冰说。

赵鸿冰透露,并行算网已覆盖 45 家智算中心、15 家超算中心,总调度能力超 200 万 核CPU、5 万卡以上 GPU 。

“通过动态感知、智能匹配、弹性调度三个维度的优化,实现跨区域资源调度。实时收集各区域算力供需信息,利用算法将东部如长三角、珠三角等算力需求旺盛区域的任务,与西部如内蒙古、宁夏等算力资源相对充裕地区的闲置资源进行智能匹配。根据不同时间段、不同业务场景下的需求变化,动态调整资源分配,在满足东部算力需求的同时,有效提高西部资源利用率,将并行科技的算力资源高效输送给有需要的用户,促进全国算力资源均衡发展。”赵鸿冰说。

财联社在采访中也了解到,算力的使用者——大模型企业也在积极破局。

传神语联副总裁何征宇在接受财联社记者采访时表示,面对当前算力市场供需波动、成本压力攀升的复杂环境,公司围绕 “稳定供给、高效控本” 核心目标,制定了多维度、立体化的应对策略。

“针对业务中偶发的短期集中大算力场景(如模型训练冲刺、数据批量处理等),公司摒弃了‘全自建’的重资产模式,转而采用‘自有算力 + 云端租用’的混合算力架构。通过与头部云服务商建立弹性合作机制,可根据实时算力需求动态调用云端资源,既避免了为应对峰值而过度采购硬件导致的资源闲置与成本浪费,又能快速响应短期算力激增需求,保障业务高效推进。”何征宇谈到。

在技术端,何征宇对记者表示,目前公司以“根原创”人工智能技术路线奠定了效率优化的根基。从底层zANN深度学习算法框架开始,到moH混合熵模型架构,再到模型的训练与推理,构建了相对完整的AI技术栈,推出了国内首个“根原创”任度大模型。这一自主技术基座避免了依赖国外开源框架的效率瓶颈,为后续算力优化提供了底层适配性与灵活性支撑。