①2025年1—8月,印花税收入2844亿元,同比增长27.4%,其中证券交易印花税收入1187亿元,同比增长81.7%。

②今年8月证券交易印花税为251亿元,环比增长66.23%,同比去年8月增长225.97%。

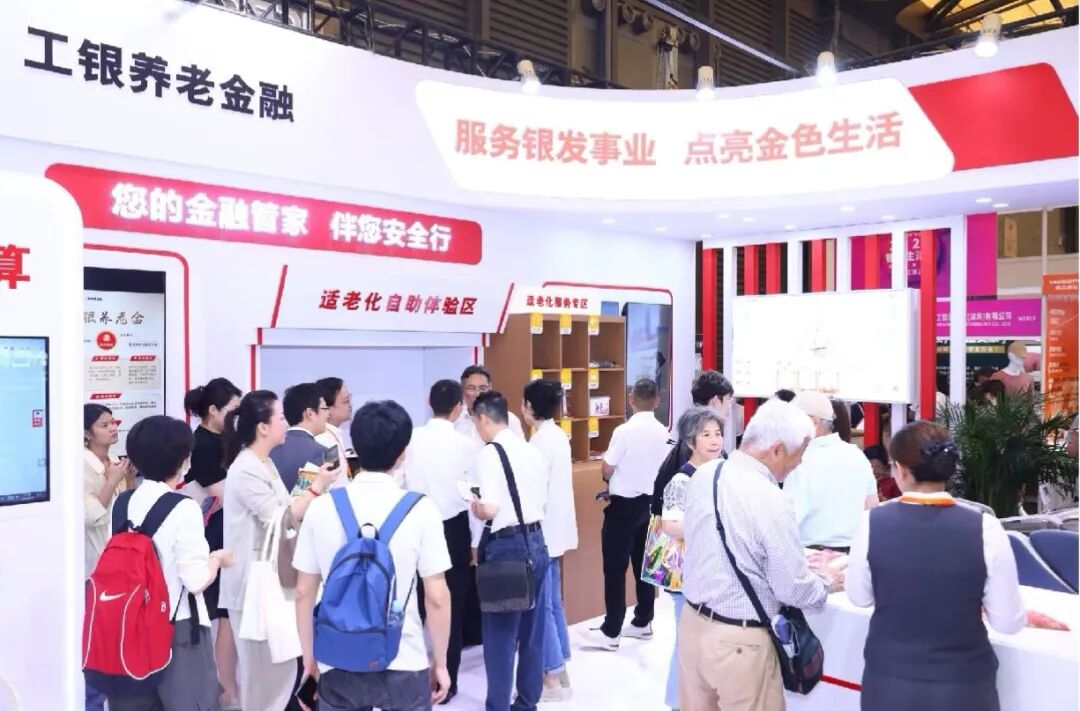

财联社9月18日讯 当银发浪潮席卷而来,养老金融作为连接金融服务与养老需求的纽带,正成为社会关注的焦点。

在上海浦东,工商银行与东久云栖兰亭康养社区积极探索,勾勒出一幅银企协同赋能养老事业的生动图景。近日,中国工商银行上海市浦东开发区支行相关负责人和东久企业发展上海有限公司合伙人王新林在采访中表示,双方从信贷支持到服务创新,从机构运营到模式探索的实践案例,既回应了当下养老产业的痛点,也为未来养老金融的发展提供了有益借鉴。

工行的养老金融布局:从政策适配到创新实践

作为国有大行,工商银行在养老金融领域的探索,始终围绕 "适配性" 与 "创新性" 两大核心,将金融服务嵌入养老产业的全链条。

据工商银行浦东开发区支行相关业务负责人介绍,今年2月,工商银行成功举办了养老金融产品和服务发布会,发布了“工银+养老服务”2025行动方案及一系列养老金融专属产品和服务,着力打造包括“一个政府服务方案”、 “一个基层服务阵地”、 “一套适老服务体系”、 “一批适老金融产品”、 “一个养老服务平台”和“一套产业服务方案”为核心的“六个一”养老金融服务体系,支持健康产业、养老产业、银发经济全链条发展,全力履行好领军银行的主力军担当。

工行浦东开发区支行相关业务负责人表示,"六个一"体系并非孤立存在,而是相互联动,形成全方位支撑。例如适老金融产品通过养老服务平台触达长者,基层服务阵地则成为政府服务与产业方案的落地节点,形成"金融+养老"的闭环。

在养老产业的资金适配性支持方面,工行形成了"担保+信用"的双轨模式。比如针对中小微养老机构的“养老产业批次贷”产品,就引入市中小微担保中心合作,单笔贷款最高可达1000万,其中担保中心承担85%风险,银行承担15%,同时要求机构实控人提供反担保。

同时,除“养老产业批次贷”外,工行对于资质优良的机构,则直接发放信用贷款,无需担保。

在风险评估方面,工行也遵循"实控人+产业"的适配性组合逻辑。浦东开发区支行相关业务负责人认为,养老产业存在“初始投入大,回报周期长”的特点,会优先考察实控人的从业经验以及企业未来的经营稳定性,再结合养老产业的朝阳属性综合评估,例如关注股东协同性(避免因理念分歧影响运营)、企业现金流(养老机构的持续入住率是关键)。

截至目前,自2024年专项开展养老产业信贷以来,工行已落地近10笔相关贷款,覆盖不同规模的养老机构。其中东久云栖兰亭康养社区便是其中颇具代表性的实践案例。

东久养老社区:从制造业转型到养老生态构建

走进云栖兰亭康养社区,棋牌室里的笑语、桌球室里的切磋声此起彼伏,老人们的身影在光影间流动,一派自在祥和。作为东久企业发展上海有限公司转型打造的高端活力老人康养社区,这里早已不是传统意义上的“养老院”,而是400多位老人的“家”。

“我们这种养老不是床位式的,是公寓养老,一家一家独门独户的。”王新林对调研组表示。

云栖兰亭占地70亩,建筑面积6万平方米,700多间公寓房错落分布,面积从54平方米到100多平方米不等,60多平方米的户型最为常见。2015年,东久企业从经营了20年的纺织行业转身,将5亿多元投入这片土地,从2015年启动土建,2018年完成装修,2019年上半年迎来首批老人,如今已成为浦东养老机构中的标杆。

“我们从传统制造业转型为养老产业颇为不易,国家支持工业用地转型养老的政策给了我们方向,当然,转型初期也离不开银行的资金支持”,王新林说道。

据王新林介绍,东久和工商银行的合作起步很早,最开始的时候还是一些结算业务往来。后来“云栖兰亭”康养社区一期项目刚刚投入运营的时候,因为前期投入太大,运营资金发生了困难。“当时很多金融机构对我们这个项目兴趣不大,认为风险高、周期长,是工商银行在了解了我们的社区规划和市场前景后,专门设计了养老企业贷款方案,不仅解决了我们的资金需求,还提供了很多专业的财务建议,正是因为他们的支持,我们顺利渡过了困难期。”王新林表示,目前“云栖兰亭”社区入住率持续处于高位,也连续两年入选上海地区优秀养老项目评选。这些成果的背后,离不开银行持续不断的支持和信任。

在项目运营中,东久如今120人的服务团队,也在用实际行为用心守护着这里的每一位老人,践行养老金融的市场价值。“做养老最大的难点,是让老人愿意来。”王新林直言,这无关宣传力度,而在于是否真心为老人着想。“老人最怕孤独,得让他们有事干。”目前社区里30多个文化体育兴趣小组,正是破解孤独的“钥匙”。

书法、国画、油画的笔墨香里,有零基础老人的执着;非洲鼓的节奏、朗诵的声韵中,藏着对生活的热爱;象棋、麻将的博弈,读书会的思辨,乒乓球台前的跃动……每周60多场活动分布在每一天,固定的活动场所随时向老人开放,“我带的书法课,一周两次,课后老人们自己也会来练,投入的时间比年轻人追剧还多。”王新林笑着说。

这里的老人,不少是从浦西搬来的——杨浦区的拆迁户带着安置款,退休干部揣着养老金,他们卖掉或租掉市区的房子,在云栖兰亭找到新的生活节奏。“有的把兄弟姐妹都带来住,这是对我们服务最真心的认可。”

据王新林介绍,上海浦东类似的高端养老社区有140多家,但多数是公办属性,像云栖兰亭这样的民营康养社区只有14家,“我们社区的核心竞争力,藏在未病先治、医疗保障、应急响应三大服务体系里”。

“未病先治”是第一道防线。我们通过组织八段锦、太极、慢跑等运动,让老人在锻炼中强体健身,“我们这里101岁的老人还能每天跑步、喂鱼,就是最好的证明。”王新林笑着说。

“医疗保障”紧随其后。社区内设医疗机构,头疼脑热等小毛病足不出社区就能解决;与龙华医院、浦东医院的绿色通道,则为重症老人开辟了快速通道,定期体检、代配药等服务,免去了老人排队奔波之苦。

“应急响应”更是分秒必争。老人房间的床头、厕所都装有红色应急按钮,“按下按钮,三分钟内必定有人到位。”公共区域的360度24小时监控,与24小时值班制度相辅相成,为老人的安全筑起铜墙铁壁。

在生活服务方面东久同样做到细致入微。70多项配套服务涵盖吃住行——食堂每天提供十几种菜品,老人每月餐费不到1000元;清洁、维修等琐事有人代劳,让老人们从三餐烹饪的忙碌中解放出来,有更多时间享受生活。

王新林坦言,养老社区运营过程中的一大难点是如何借助居家养老的数字化趋势提升运营效率,同时引入理财规划服务,解决诸如帮助老年人预防理财诈骗,资金使用更加安全的实际问题。“目前我们正与工商银行等金融机构洽谈合作,工行在智能设备的应用方面较为领先,未来或可形成‘科技+养老+金融’的新场景”。

结语:银企协同的价值,金融活水滋养养老土壤

工行与东久的互动,揭示了养老金融的核心逻辑——金融不是简单的资金供给,而是通过资源整合、风险管控、服务创新,为养老产业注入可持续发展的动力。

工行的贷款支持帮助东久完成从制造业到养老产业的转型,而东久的良性运营则验证了养老金融的市场价值。这种 "资金支持-运营改善-还款能力提升" 的正向循环,为银行开展养老信贷提供了范本。同时,工行积极应用预收费监管、数字人民币等创新,既解决了政府的监管难题,也保障了老人的资金安全,实现了"银行-政府-机构-老人"的多方共赢。

未来,随着老龄化程度加深,养老金融的内涵将进一步拓展。从适老产品创新到养老服务平台搭建,从科技赋能到生态协同,工行与东久的探索只是起点。当金融活水更精准地流入养老产业的毛细血管,当银企协同形成可持续的商业模式,银发经济必将释放出更大的潜力。

(来源:浦东区委金融办、财联社)