①今年以来百亿量化私募爆发,业绩全面领跑;

②主观私募分化加剧,日斗与复胜表现突出;

③多家机构旗下产品全面创出历史新高。

财联社9月15日讯(记者 封其娟)打着私募旗号、行非法集资之实的“伪私募”,近期再度进入公众视野。

滨州市公安局滨城分局近日通告显示,已破获上海含德股权投资基金管理有限公司(以下简称:上海含德基金)滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人马某飞已被依法采取刑事强制措施。

今年6月,济南市公安局高新技术产业开发区分局发布公告称,上海含德基金涉嫌非法吸收公众存款案已由该局立案侦查,目前正对上海含德基金及其关联公司开展全面调查。相关嫌疑人已被采取刑事强制措施;同时全力推进追赃挽损工作,已查封、冻结部分房产及资金。

经侦查发现,上海含德基金相关嫌疑人未经金融部门批准或许可,以数十家有限合伙企业的名义,面向不特定客户签订有限合伙企业入伙协议,非法集资。该私募非法集资业务与合法备案的私募产品在法律性质、合同文本、募集账户、监管账户、是否备案、监管方式、运营模式等方面有显著区别。

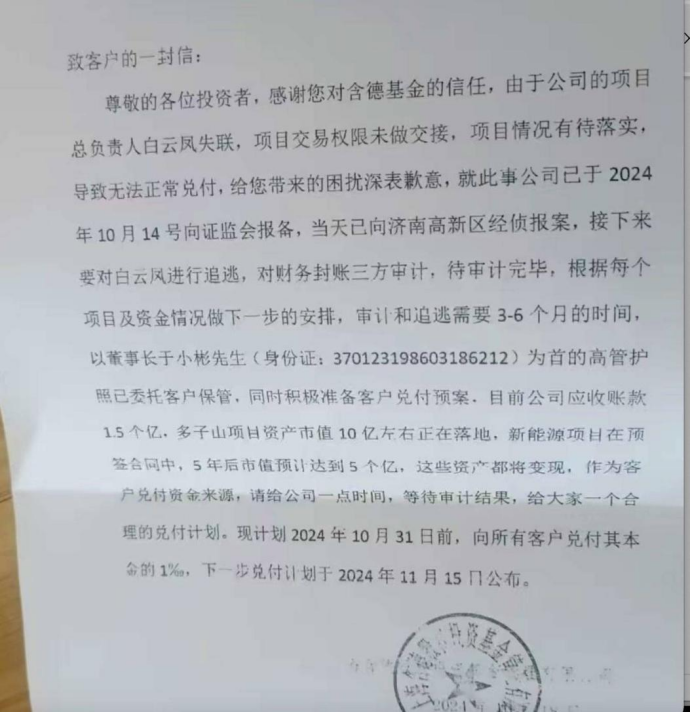

就在去年,雪球帖文披露了上海含德基金致客户的一封信,其中提及公司项目总负责人白云凤失联,未交接项目交易权限,项目情况有待落实,导致无法正常兑付。公司已就此事于2024年10月14日向证监会报备,并向济南高新区经侦报案,后续将追逃白云凤,对财务封账进行三方审计,审计和追逃需要3-6个月的时间。

图片来自雪球帖文

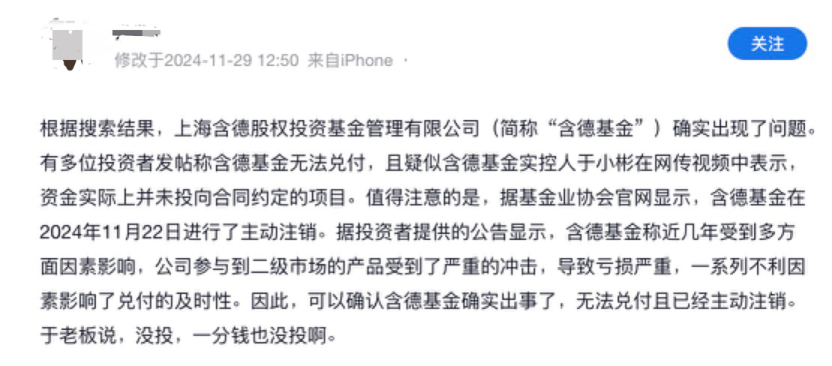

根据雪球去年11月底帖文,已有多位投资者发帖称含德基金无法兑付且疑似含德基金实控人于小彬在网传视频中表示,资金实际上并未投向合同约定的项目。耐人寻味的是,就在去年11月22日,上海含德基金于中基协主动注销。

图片来自雪球帖文

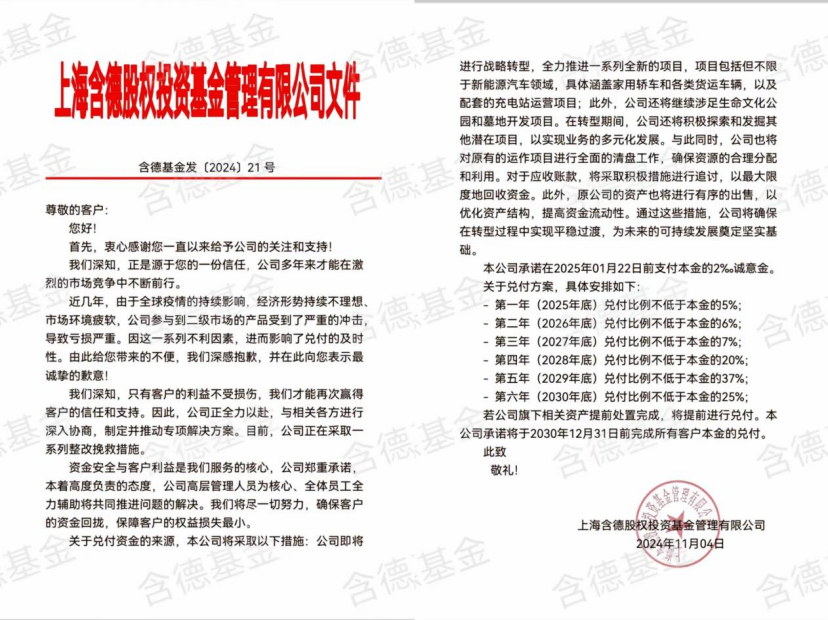

同一时期,有投资者提供的含德基金文件显示,含德基金称近几年受到多方面因素持续影响,公司参与到二级市场的产品受到了严重冲击,导致亏损严重,一系列不利因素影响了兑付的及时性。该私募还承诺在2025年1月22日前支付本金的2%。若公司旗下相关资产提前处置完成,将提前进行兑付,另外承诺2030年12月31日前完成所有客户本金的兑付。

图片来自雪球帖文

“非吸”之下,股权动荡、官司缠身

据中基协,上海含德基金成立于2016年1月,同年6月完成登记。这是一家私募股权、创业投资基金,注册资本为5000万元,实缴资本为1300万元。

天眼查显示,上海含德基金的登记机关是上海市市场监督管理局,经营范围包括股权投资管理等。今年7月,该局将上海含德基金列入经营异常名录,原因未按规定期限公示年度报告。

上海含德基金总部的参保人数显示为6人,分支机构参保人数显示为24人。上海含德基金旗下正在存续中的分公司共计7家,包括滨州分公司、宁津分公司、德州分公司、杭州分公司、枣庄高新区分公司、费县分公司、章丘分公司。此前,淄博、富阳、菏泽等12处分公司均已注销。

值得注意的是,据天眼查统计,与该私募存在相同联系电话关联情形的企业共计220家。

公司目前由于小彬一人全资持股,但从变更记录来看,上海含德基金的投资人几经变更。2017年3月,常洁退出上海含德基金的投资人行列,孔岳新进其中,与于小彬成为该私募的投资人。2个月后,于小彬退出投资人行列,张秀奇新进其中。到了2019年12月,于小彬又新进投资人行列。到了2024年10月,张秀奇退出投资人行列;同年12月,孔岳也退出投资人行列。

作为被告,上海含德基金因房屋租赁合同纠纷、民间借贷纠纷、合同纠纷、财产损害赔偿纠纷、侵害作品信息网络传播权纠纷等多个案由的开庭公告均被公开披露。

整体来看,上海含德基金的合规能力与偿债能力双缺失。

据天眼查,上海含德基金及于小彬已四次被列为被执行人,累计被执行总金额合计24.03万元。2024年12月,上海市宝山区人民法院对上海含德基金下达三次执行裁定,执行金额分别为7.24万元、5.01万元、6.98万元,因未按时履行法律义务,上海含德基金及于小彬被法院采取限制消费措施;今年2月,德州经济技术开发区人民法院也将上海含德基金纳入被执行人名单,执行金额为4.8万元。

另有2024年欠税公告指出,上海含德基金因个人所得税欠税6136.53元。

自融自用,“伪私募”非法募资78亿

上海含德基金非法吸收公众存款一案并非个例。近年来,私募行业快速发展,部分不法分子却借此行非法吸收公众存款之实。

最高人民检察院曾发布《依法从严打击私募基金犯罪典型案例》,明确指出存在以“私募基金”之名行非法集资之实,私募基金管理人挪用、侵占私募基金财产,在私募基金运营过程中实施商业贿赂等违法犯罪行为,并联合选编了“苏某明等人非法吸收公众存款案”等5件私募犯罪典型案例予以警示。

2015年11月至2020年6月,中某中基集团及主管人员孟某、岑某、庄某,通过实际控制的檀某资产、洲某资产、云某投资3家私募及辉某集团等10多家公司,通过“自融自用”开展私募相关活动。

孟某等指使檀某资产、洲某资产工作人员,以投资中某中基集团实控的多家空壳公司股权为名,使用庄某伪造的财务数据、贸易合同设计虚假私募产品,将单一融资项目拆分为数个私募产品,先后以上述3家私募为管理人发行、备案了39只基金产品。

这些产品由无私募销售资质的3家“辉某系”公司销售。孟某、岑某指使相关人员通过宣传会、论坛、随机电话等公开宣传,谎称有国资背景公司担保、虚设应收账款质押,变相保本保息,超备案募资,累计非法募集78.81亿元。

募集资金转入空壳公司后,从托管账户违规汇入中某中基集团账户形成资金池,由孟某、岑某随意支配:兑付投资人本息42.5亿余元,支付销售佣金、工资等17.1亿余元,转入个人账户及挥霍3.9亿余元,对外投资17.5亿余元。因集团投资项目长期亏损,主要靠 “募新还旧” 运转,截至案发,投资人本金损失38.22亿余元。

最终,中某中基集团被判罚金1亿元;孟某、岑某被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;庄某因审理期间病逝,依法终止审理。案件办理中,公检法机关共冻结涉案存款 6500万余元,查封扣押房产、土地、股权数十处。判决生效后,上海一中院依法拍卖查封扣押资产,与存款一并返还投资人。

最高人民检察院指出,孟某等人虚构对外贸易项目、伪造财务资料发行内容虚假的私募基金,以虚假担保诱骗投资人投资,属于典型的使用诈骗方法募集资金。

值得一提的是,该院披露的5个私募犯罪典型案例中,所涉私募均在中基协完成登记,所涉私募产品也均完成备案。这种“形式合规”背后隐藏的实质违法行为,进一步凸显了如何准确识别“伪私募”的现实难题。