①今年上市公司认购投资理财产品的金额减少1026亿,结构性存款认购金额大幅减少869亿元,但仍占主导地位;

②部分非保本资管产品的配置比例有所上升,同时股市火热吸引部分上市公司资金投向,或稀释了部分低风险投资理财产品的认购金额。

财联社9月12日讯 2025年是资管新规发布后的第七年。今年以来,国内外资管机构面临关税战下的全球新变局,政策波动和不确定性加大,风云变幻的全球经济为资产管理行业带来前所未有的机遇与挑战。

财联社是由上海报业集团主管主办,国内领先的资本市场媒体和金融信息服务机构,长期关注资产管理业发展。在成功举办前两届资管年会的基础上,今年9月将继续于上海举办“2025上海全球金融资管年会”,汇聚监管、机构和学界精英,共同研讨资产管理行业热点话题。

此外,财联社特联合兴业研究,组成课题组,推出《2025中国资产管理行业观察报告》,即日起将陆续节选部分内容刊载。

本文为第二篇,课题组对2024年银行理财的整体情况进行了纵览和观察,对银行理财发展特点开展深入分析,指出理财产品仍待完善的各个方面,并对银行理财未来发展前景进行展望。

规模稳步扩张,行业竞争加剧

截至2025年7月末,虽然中国理财网已发布《中国银行业理财市场半年报告(2025年上)》,但考虑到其中所披露的数据较为有限。因此我们对于理财产品发展情况的考察,将根据数据可得情况,在采用2025年6月末数据的基础上,同时采用部分2024年末或其他时间节点的数据。

(一)银行理财整体情况

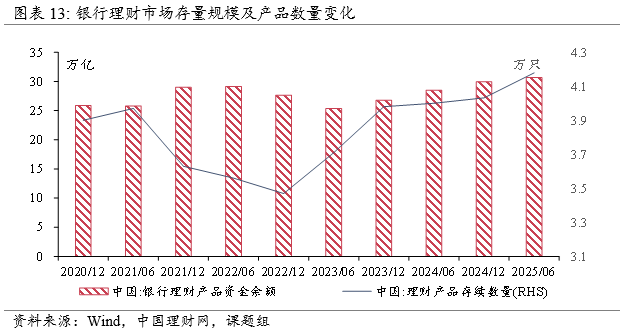

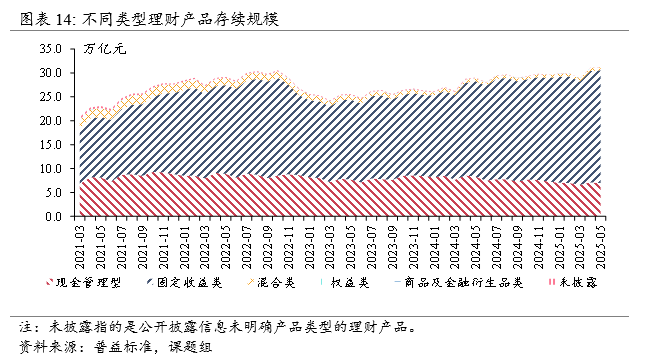

2024年与2025年上半年,银行理财市场总规模稳健扩张,在理财产品中,现金管理类产品持续压降,其他固收类产品占比进一步上升。从存续规模及存续产品数量来看,根据《中国银行业理财市场半年报告(2025年上)》统计,2025年6月末,理财产品总规模30.67万亿元,较2023年末增长14.44%,较2024年末增长2.40%;理财市场存续产品4.18万只,较2023年末增长5.03%,较2024年末增长3.78%。从存续产品结构来看,固定收益类理财产品规模占到理财产品总规模的97.78%,占比较2023年末提升0.99个百分点,较2024年末提升0.45个百分点。其中,现金管理类产品存续规模占整体理财规模的22.04%,较2023年末下降7.49个百分点,较2024年末下降2.33个百分点。

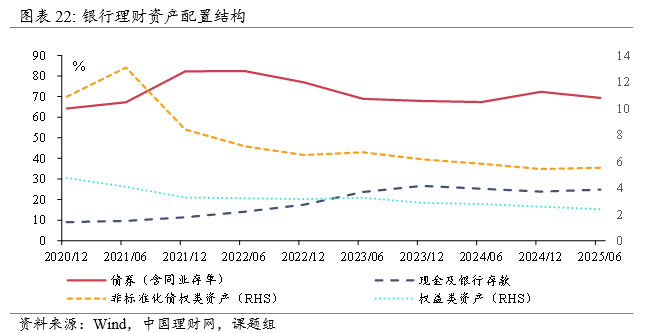

在理财产品的收益率方面,理财产品收益率随债券收益率以及银行存款挂牌利率调降而持续下行。从理财产品的资产端结构来看,根据《中国银行业理财市场半年度报告(2025年上)》披露,2025年6月末,债券类(含同业存单)、现金及银行存款、非标准化债权类资产、权益类资产分别占理财产品投资资产的55.60%、24.80%、5.50%、2.40%。2024年与2025年上半年,我国境内债券市场利率中枢下行,信用利差中枢整体走低,银行也下调了挂牌存款利率。由此,银行理财收益表现也跟随资产端主要投资品种的表现出现了下行调整。

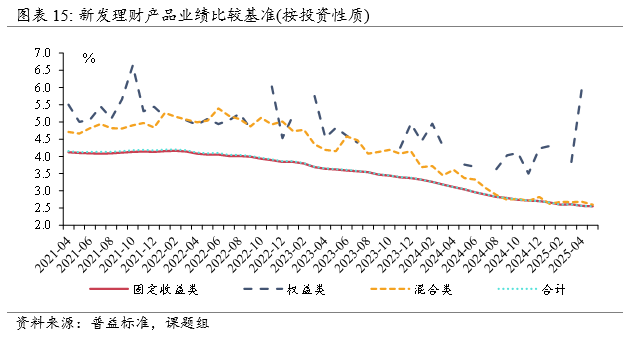

从新发理财产品的平均业绩比较基准利率来看,根据普益标准统计,2024年12月,新发理财产品平均业绩比较基准利率为2.53%,较2023年12月下降了0.68个百分点,较2024年12月下降0.17个百分点。在具体品种方面,2025年12月,新发固定收益类、混合类理财产品的平均业绩比较基准利率分别为2.70%、2.82%,较2023年12月分别下降0.67百分点和下降1.33个百分点。

值得注意的是,新发权益类理财产品收益率在2025年4月出现反弹回升。根据普益标准统计,2025年4月新发权益类产品业绩比较基准收益率6%,较2024年12月上升1.77个百分点。2025年5月及6月未有新发权益类理财产品。

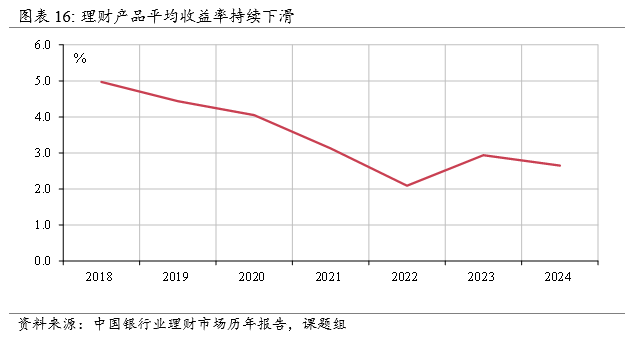

从历年理财产品月度平均收益率来看,根据中国银行业理财市场报告统计,2024年各月度,理财产品平均收益率为2.65%,相较于2023年各月度理财产品2.94%的收益率下降了29BP。

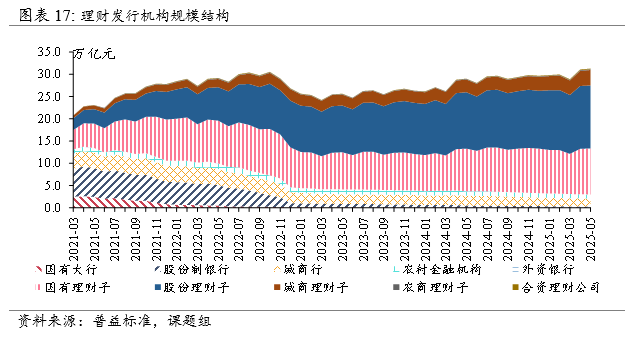

从理财产品发行市场结构来看,2024年与2025年上半年,以股份制银行与国有大行的下属理财公司为主的行业结构趋于稳定。从细分机构类型来看,根据普益标准统计,截至2025年5月末,国有大行理财公司、股份制银行理财公司、城商行理财公司为市场规模位列前三的机构,其所发行的理财规模分别占市场规模的33.08%、45.31%、11.04%,分别较2024年年末减少0.62个百分点、增加1.55个百分点、增加0.47个百分点;较2023年年末增加1.96个百分点、增加1.70个百分点、增加1.15个百分点。

从投资者数量来看,2024年与2025年上半年,理财产品投资者数量仍在增加,理财产品覆盖客群进一步扩大。从持有理财产品的投资者数量上来看,根据《中国银行业理财市场半年报告(2025年上)》的统计,截至2025年6月末,持有理财产品的投资者数量为1.36亿,同比增长11.65%。其中,个人投资者数量1.34亿,同比增加11.56%;机构投资者数量182.47万,同比增加18.91%。银行理财业务大众客户群体规模提升,扩大金融服务的可得性、覆盖率和满意度,有利于推动实现全体人民共同富裕。这也是商业银行履行“五篇大文章”中普惠金融的具体实践。

从投资者偏好来看,2024年个人投资者中处于风险偏好“两端”的人群占比均提升显著,即保守型、进取型的投资者占比增加较多。由于《中国银行业理财市场半年报告(2025年上)》并未公布个人投资者对不同风险评级产品的投资情况,因此我们使用2024年的数据进行考察。根据《中国银行业理财市场年度报告(2024年)》统计,截至2024年末,个人投资者中投资产品风险评级为二级(稳健型)的投资者占比仍最高,比例为33.85%,占比基本稳定。而从各风险评级产品投资者占比变化来看,风险偏好为一级(保守型)、五级(进取型)的投资者占比增加最多,分别较2023年末增加1.86个百分点、增加0.46个百分点。

(二)2024年银行理财发展特点分析

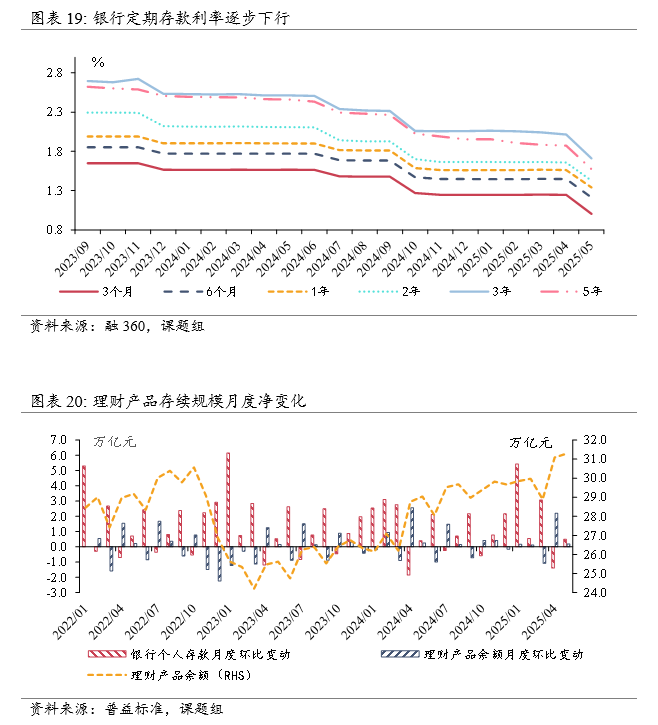

从金融行业发展的整体背景来看,伴随着资产端收益率持续下行,为缓解银行业净息差收窄压力,银行机构在2024年压降负债端成本行动加快,多轮调降存款利率。银行存款成本在2024年下行加快,存款付息率持续下行。2025年一季度,我国银行业净息差水平持续走低,净息差达到了1.43%。其中,国有大行、股份制银行、城商行、农商行的净息差分别为1.33%、1.56%、1.37%、1.58%。2024年,在利率定价自律机制引导和自身经营承压两方面因素的推动下,银行进行多项举措降低存款成本。

存款利率压降进度较快,定期存款收益率竞争力显著低于理财产品,低风险偏好资金持续回流理财市场。季末资金在理财产品和银行存款之间存在的“蹊跷板”现象出现弱化。银行的个人存款月度环比变动与理财规模变化总体呈现一定的“此消彼长”情况减弱,理财规模季末环比收缩幅度有所减弱。

2025年5月新发理财产品平均业绩比较基准较同期同期限存款平均利率高出1个百分点以上。2025年5月,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年定期存款平均利率分别为1.004%、1.212%、1.339%、1.428%、1.711%、1.573%,分别较2024年末下降0.243个百分点、下降0.235个百分点、下降0.221个百分点、下降0.237个百分点、下降0.348个百分点、下降0.381个百分点,较2023年末下降0.564个百分点、下降0.560个百分点、下降0.563个百分点、下降0.694个百分点、下降0.823个百分点、下降0.934个百分点。而根据普益标准统计,2025年5月,3个月-6个月(含)、6个月-1年(含)、1年(不含)-3年(含)、3年以上期限新发理财产品平均业绩比较基准分别为2.29%、2.51%、2.82%、2.81%。

值得注意的是,不同期限的定期存款之间收益率差额空间在收窄,长期限定期存款收益率表现吸引力减弱。根据融360数据统计,2025年5月,3年期定期存款-3个月定期存款差额0.707%。较2024年末收窄0.105个百分点,较2023年末收窄0.260个百分点。

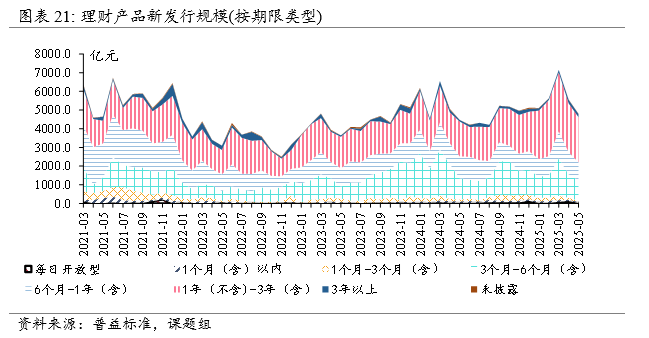

从理财行业发展的内部结构来看,一是伴随着市场收益率整体下行,理财产品收益率也在持续下降,该趋势导致新发产品期限结构拉长。理财投资者愿意通过拉长久期以获取相对较高的收益。

从新发产品的期限类型及投资性质来看,2024年新发产品期限结构延续2023年趋势,集中在短久期。但在2025年上半年,期限在1-3年的新发产品募集规模占比迅速增加,新发产品久期显著拉长。2025年1-5月,3个月-6个月(含)、6个月(不含)-1年(含)、1年(不含)-3年(含)三个期限募资规模占比分别为23.67%、19.68%、48.83%,占比较2024年全年新发产品占比分别减少7.74个百分点、减少1.86个百分点、增加11.57个百分点。而2024年全年新发产品中,3个月-6个月(含)、6个月(不含)-1年(含)、1年(不含)-3年(含)三个期限募资规模占比分别为31.40%、21.54%、37.27%,占比较2023年全年新发产品占比增加2.76个百分点、减少1.66个百分点、减少2.12个百分点。同时,新发产品仍主要为固定收益类理财(不含现金管理类产品)。

二是在资产端主要投资品种利率下行的情况下,以理财公司为代表的金融机构通过“价格战”争取渠道和客户群体难度提升,迫使机构“内卷”加剧。

在产品端,理财投资者在低波稳健的诉求上青睐收益表现更为亮眼的产品,随着2024年债券市场走强,固定收益类产品规模占比持续提升。而受底层资产收益走低影响,现金管理类产品吸引力减弱,被短久期固定收益类产品、货币基金等产品分流。随着2024年银行理财“套壳”保险资管协议存款受限,进一步规范收益较高的同业活期存款定价等措施陆续实施,银行理财投资管理人可以配置的低风险、低波动、高流动的资产来源减少,叠加监管对现金管理类产品规模限制、投资范围受限、久期管控等因素,现金管理类产品收益走低加快,投资者转而向更高收益的固定收益类产品、申赎灵活的货币基金等分流。

在资产端,固定收益类产品占比扩张,对应增加债券配置。根据《中国银行业理财市场半年报告(2025年上)》统计,2025年6月末末,现金及银行存款、债券(含同业存单)、非标资产以及权益类资产投资占理财投资资金的24.80%、55.60%、5.50%、2.40%,分别较2024年末提升0.90个百分点、下降2.29个百分点、提升0.10个百分点、提升0.20个百分点,较2023年末下降2.80个百分点、提升1.28个百分点、下降0.76个百分点、下降0.26个百分点。

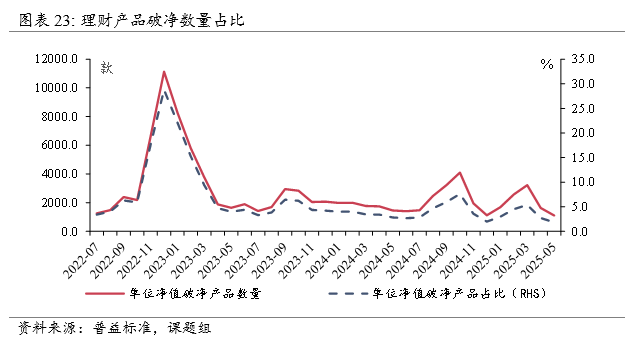

值得注意的是,理财产品整体对债券配置占比较高,投资行为的一致性程度较高,在债券市场利率出现波动时对理财产品收益率造成一定冲击,2024年9月-10月,2025年2月-3月债市出现回调时,理财产品破净率提升。根据普益标准统计,2024年全年,在2024年10月单位净值出现破净情况的理财产品占比达到全年峰值,占比为7.60%,后逐渐下降。在2025年1-5月中,单位净值出现破净情况的理财产品占比在3月达到峰值,占比为5.36%。

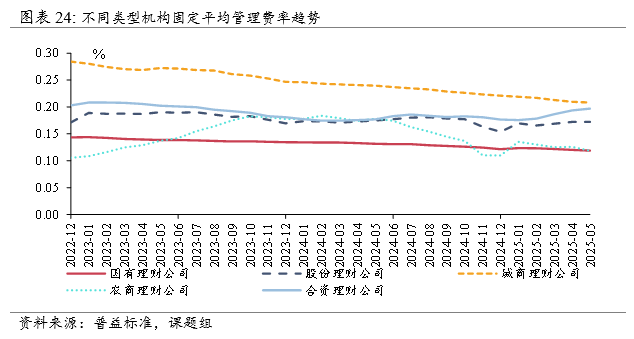

理财公司等机构持续通过压降费率等方式提升竞争力,降费优惠多与产品业绩表现挂钩。从固定平均管理费率来看,国有大行、城商行、农商行下属的理财公司平均费率下降较为显著,股份制银行理财公司平均费率基本持平。这反映不同类型机构对于盈利增长诉求与渠道维护压力之间的抉择。国有大行下属的理财公司着重践行普惠金融要求,因而让渡部分管理费,降低了管理费费率;股份制银行下属的理财公司承担贡献中收,拉动盈利增长的责任,对争取收益诉求较大;在渠道资源竞争的环境下,城商行、农商行下属的理财公司存在为争取渠道份额让渡部分收益的可能。从产品费率优惠政策来看,理财公司部分产品下调或免收管理费率政策主要与产品是否破净、是否达到业绩基准、收益回撤是否超过约定幅度等情况挂钩。费率设置与产品业绩表现之间保持弹性,也有利于理财公司与客户利益形成一致。

(三)银行理财发展前景展望

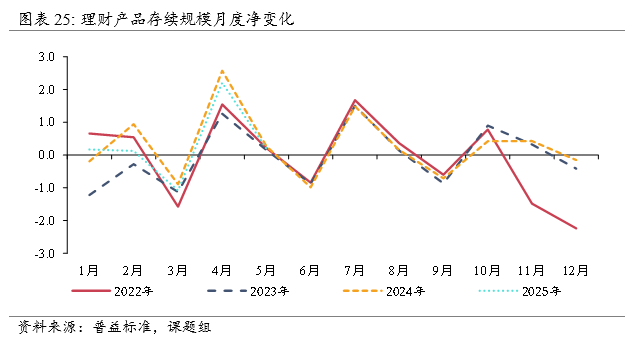

伴随着存款利率持续下行,理财产品较存款对客户的吸引力进一步上行,规模稳步扩张。从月度变化来看,2024年4月,受禁止“手工补息”存款等因素影响,理财产品规模净变动整体好于往年同期的水平,此外,2024年全年理财产品规模扩张节奏较为稳定。2025年1-5月期间,理财产品规模月度变化基本延续2024年扩张节奏。在存款绝对收益率水平偏低的情况下,“存款回流”趋势减弱,在债券市场波动较低的情况下,理财规模整体扩张趋势较为稳健。

预计银行理财发展面临更多行业结构化转型升级,未来需要通过高质量发展打破行业“内卷”式竞争,做到机构与客户共赢。

一是理财发行机构提升投研能力,扩大投资品种范围,提升产品收益表现竞争力,形成差异化投研特色。当前理财市场产品结构以固收类产品为主,在资产端配置以债券投资为主,不同机构间产品同质化程度较高,投资行为一致性程度较高,机构做出超出同业水平的业绩表现难度加大。未来在以债券投资为主的固收类产品的基础上,理财发行机构可进一步丰富权益、黄金、衍生品等领域的投资范围和策略、扩大投研团队的能力圈、丰富混合类产品线,提升产品收益表现,以满足部分风险偏好较高客户的绝对收益需求。建立多层次差异化覆盖多种投资品种的投研领域有利于理财发行机构形成在资产端的竞争力,增强资产管理实力。

随着A股整体市场表现好转,“固收+”产品收益以及规模扩张或有边际提升空间。2024年至2025年上半年,A股市场中高股息、低波动行业如银行业股票等行情走高。低波、高股息板块与银行理财客户整体诉求较为匹配,相关“固收+权益”的理财产品仍有获取较高收益的可能。此外,2025年以来,随着DeepSeek等产品面世,AI产业链处于景气上升期,相关的AI应用、算力芯片等方向受到市场青睐。部分相对风险偏好较高的投资者或对配置科技主题股票以博取收益有一定诉求。

二是细化产品设计图谱,分层分类完善产品体系。从客户覆盖程度来看,随着理财客户基数不断扩大,不同类型的理财投资者对于理财产品的诉求分化进一步凸显。特别是针对处于不同生命周期的客户群体,制定如专属养老产品等。从产品期限来看,理财产品收益率下滑后,客户对拉长产品期限以获取更高收益的意愿增加。理财发行机构对应增加发行长期限产品,这对于理财发行机构形成多样化的固收类理财以及混合类、权益类理财提供较大的拓展空间。从当前理财公司对于权益类资产的投资情况来看,截至2025年6月末,理财产品对于权益资产的投资仅占总资产的2.38%,创近年来的新低。未来,随着金融市场利率的逐步走低,若理财产品未能有效提升权益资产的配置占比,那么理财产品的收益率竞争力将显著下降。值得注意的是,虽然理财产品面临这一挑战,但由于居民对于理财产品“类存款”的认知,因此理财产品提升权益类资产的投资占比仍有一定难度。未来,理财公司或需要逐步培育投资者的客观认知,才能有效在确保客户不流失的前提下提升权益资产投资占比。

值得注意的是,2025年3月21日,金融监管总局发布《商业银行代理销售业务管理办法》,要求商业银行代销产品时应遵循适当性原则,尤其是对私募产品等特定产品、对老年群体等特殊人群进行代销业务时,应采取更为审慎严格的销售流程。

三是强化与银行渠道财富管理业务的协同联动,共筑集团“以客户为中心”的财富管理体系。预计未来理财发行机构的产品发行与创设逐步在客户资产配置的整体框架下配合完成。理财发行机构基于针对不同客群的资产配置逻辑进行产品创设与发行,而不再是单一机构的“单打独斗”。随着居民财富管理与资产配置理念逐步深入大众以及外部收益率下行,银行等主要渠道需要做到“真正以客户为中心”,构建丰富的资产配置框架,形成种类多样、收益风险均衡的投资组合。

(四)理财产品发展仍有待进一步完善的方面

虽然2024年理财产品的规模稳步扩张,业务转型逐步开展,但理财产品仍有部分领域有待进一步提升:

第一,业绩比较基准设置要求的合理标准有待进一步统一明确。2025年5月23日金融监管总局《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》要求:“资产管理产品可以不披露业绩比较基准。产品披露业绩比较基准的,应当说明业绩比较基准的选择原因、测算依据或计算方法,重点反映业绩比较基准与投资策略、底层资产和相关金融市场表现的关系。”资管产品采用的测算依据或计算方法是否合理,同类产品是否需要统一的业绩比较基准测算方法等问题均有待进一步明确。明确细化业绩比较基准设置方法和要求有利于规范市场竞争,保护投资者权益。

第二,有待明确引入第三方专业机构为理财产品评级的具体要求。2025年3月28日,金融监管总局发布《金融机构产品适当性管理办法(征求意见稿)》提出:“产品风险评级工作应当由专门部门或者团队负责;金融机构可以委托符合相关资质要求的第三方专业机构为其风险评级工作提供服务,金融机构承担其产品风险评级的最终责任。”

值得注意的是,金融监管总局在2025年3月发布的《商业银行代理销售业务管理办法》 (金规〔2025〕6号,以下简称“《代销办法》”)仍要求商业银行独立对代销的资产管理产品进行风险评级。《代销办法》第二十九条提出:“商业银行应当独立、审慎地对代销的资产管理产品进行风险评级,确定适合购买的客群范围。产品风险评级结果与合作机构不一致的,应当按照孰高原则采用评级结果。”

《理财产品办法》第三十条也提出:“理财公司应当对本公司发行的理财产品进行产品评级,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向理财公司及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。”

虽然这意味着对于银行代销资管产品这一场景而言,银行将难以把自身的风险评级职责外包给第三方。但对于其他非银行金融机构而言,其或将可以把自身发行产品的风险评级工作委托给第三方。例如,对于理财公司而言,在其自行对发行的理财产品进行风险评级时,或将可以将相关业务委托给第三方机构。不过,后续第三方专业机构准入资质、产品评价规则等具体要求有待监管部门进一步明确。

(财联社&兴业研究联合课题组)