近日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会意义重大,不仅首次提出“深空经济”概念框架,同时系统梳理了深空经济十大产业方向,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。

中科宇航董事长杨毅强认为,未来1-5年,航天产业将完成大规模低轨互联网、导航增强、高分辨率对地观测卫星星座组网,为公众提供便捷、精准、稳定的空间应用服务。而未来5-10年,空间产业将逐步实现从低轨向中高轨以及深空的拓展,通过高效利用太空环境、规模化开发太空资源与能源,推动太空经济持续壮大并形成产业规模。

特邀行业专家全面解读“深空经济”发展重要性和相关产业链情况,9月9日(周二)19:00,财联社VIP携手蜂网专家为您带来“深空经济”主题的【风口专家会议】。

特邀专家:航空航天行业专家

分享主题:

深空经济

——特邀行业专家全面解读“深空经济”发展重要性和相关产业链情况

分享内容:

1、首提“深空经济”概念框架!详解深空经济与卫星互联网的同与不同;

2、深空经济前期阶段研发、建设重点及业务相关企业分析;

3、卫星互联网建设进展及国内重要卫星、火箭企业介绍;

4、深空经济及卫星互联网建设阻碍和阶段分析。

您可以在9月9日(周二)晚上七点前等待电话外呼接入会议,也可以点击以下链接参会。(会议结束后点击链接可看回放)

PC端点击链接入会☛

手机APP端点击链接入会☛

《深空经济》☚

微信、海报等点击链接入会☛

小贴士:包时段用户可以在新更新的会议纪要文章里直接查看纪要内容。仅单篇解锁该文章的用户,会议纪要会同步更新在该文章内,次交易日午后可以回看该文章查阅纪要。

如您对《风口专家会议》的订阅以及观看流程有疑问,或者有特别想对专家提问的问题,可以添加财联社VIP小助理客服微信(clsvip168),了解详情。

附本次电话会议纪要

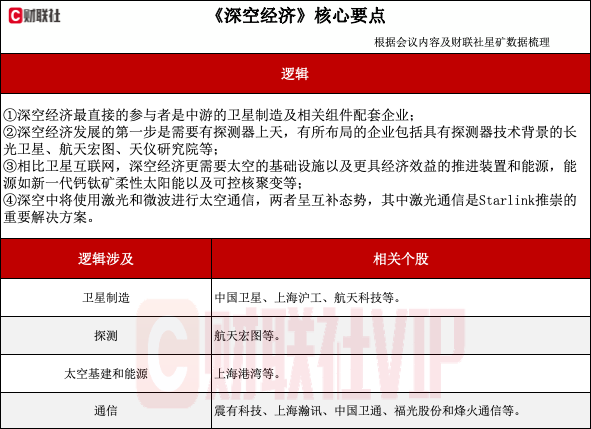

深空经济行业核心逻辑

电话会议纪要

问题一:什么是深空经济?与卫星互联网有何异同?为何在当前阶段提出这一概念?

专家:我国早期的太空活动并未与经济充分挂钩,而近年来卫星互联网所展现出的巨大经济效益,使国内外战略制定者意识到太空活动已具备显著的经济属性,这是深空经济概念提出的大背景。

从范畴上看,目前国家及商业航天发射的所有卫星均运行于低于36000公里的近地轨道,主要服务于对地观测与通信等领域。例如,中国星网与垣信正在构建大型空间通信网络,长光卫星、航天宏图、天仪研究院等企业在建设对地观测网络,这些均是人类活动向近地空间的延伸,旨在构建一套完整的信息基础设施,最大限度开发地球资源。在此过程中,以马斯克为代表的商业航天模式探索,进一步验证了近地太空活动可带来巨大经济效益。

卫星互联网的本质是建立外太空与地球之间的连接,为人类探索太空运行环境、设备构建、数据流通及经济模式提供了基础能力。这类能力的建设与外溢,包括探测器卫星将镜头朝向深空开展探测,以及活动机器人实现太空采矿等,均属于深空经济的初步形态。此外,近地网络与数据传输能力、计算处理能力等核心基础,为深空经济的进一步扩展奠定了坚实基础。

本质上,卫星互联网主要服务于地球本身的通信、遥感等业务,而深空经济则是人类向地外文明的扩张,旨在获取地外资源、拓展生存空间,并利用太空特殊环境形成新的制造业增长点。

深空经济提出的背景,在于卫星互联网建设步骤的确定性及其所带来的经济效益,以及相关上下游产业技术的积累与进步。同时,深空经济也是国家战略发展的必然方向,抢占未来战略位置、掌握资源与话语权的根本举措。

问题二:在深空经济发展的前期阶段,国内哪些关键设备正处于研发阶段?哪些企业参与相关硬件生产或业务?

专家:深空经济目前仍处于中长期发展阶段,其发展基础建立在当前的卫星互联网产业之上。许多未来可能在深空经济中占据重要地位或获得红利的企业,都在积极参与卫星互联网的建设名单中。这些企业主要来自两个方向:一是现有卫星互联网产业链中的参与者,二是由地面端设备、设施需求而加入的企业。

从产业链角度看,最直接参与的是产业中游的卫星制造及相关组件企业。这些企业具有较高确定性能够存活并发展至深空经济阶段。具体包括:

在运载火箭领域,除了国家正在积极推进的921工程外,商业航天公司如蓝箭航天、中科宇航等都在发展可回收的大推力液体火箭。这是深空经济发展的基础运载能力保障,只有将飞行器发射到太空中,才能实现深空经济的第一步——让载体进入太空。

在卫星制造和探测器制造领域,深空经济发展的第一步是需要有探测器上天。这些探测器需要对36000公里以外的轨道环境、深空环境进行勘探,开展资源勘探、鉴定以及后续的回收和其他产业发展。目前在这方面有所布局的企业包括具有探测器技术背景的长光卫星、航天宏图、天仪研究院等。特别值得一提的是南京的启源太空,这是国内第一家将发展目光投向深空领域的企业,其发射的几颗卫星都是将望远镜朝向深空一侧。

在配套产业方面,为运载火箭和卫星提供核心部组件、探测器载荷的企业也有很大程度的参与。这包括中国卫星等为航天科技集团下属企业提供探测器、核心组件、卫星平台分系统研制服务的配套企业。

在上游领域,光学导航和传感类企业发挥着重要作用。例如,近期某颗卫星的星敏感器系统核心供应商是一家上市公司福光股份,还有西光所下属的一些企业也在从事光学部分的研发和生产。

此外,为卫星服务的更上游企业也在积极参与,包括特种材料制造、金属3D打印等增材制造企业。这些企业不仅能够参与未来的深空经济发展,当前也已经积极参与到卫星互联网产业建设中。

在探测器数据服务方面,将数据通信连接到地球表面进行分析的企业也在积极参与。例如参与中国星网和垣信系统建设的企业,包括电科集团旗下的54所、39所(但这些研究所目前尚未上市),以及从事核心通信模块研发的企业如上海瀚讯、震有科技等,这些都是天地一体化网络的核心供应商。还包括信关站、军民融合的地面终端、星上终端等相关企业。

总体来看,深空经济的参与者包括传统商业航天角色(如航天科技集团、科工集团、星网、中国卫通等),以及为这些企业提供配套服务(包括材料、核心制造研发、算力、芯片等)的企业。这些企业都有望在卫星互联网建设中获得红利加持,实现很大提升,并成为深空经济中的重要参与者。

问题三:相比卫星互联网,深空经济可能对哪些硬件、设备或环节产生更大需求?

专家:未来深空经济的发展趋势肯定会需要空间站在空间上的基础设施的支持,比如大运力火箭能够在轨形成,太空卫星工厂,地月拉格朗日太空站,月球站或是相关的科研站等等。这些关键设备是目前卫星互联网中没有的,这些关键设备实际上就有了很多新的产品的需求分支,比如更加高效或具有经济效益的推进装置或是新型能源。可利用月球资源生产液氢、液氧等推进剂,实现深空航行的就地资源利用。其次,也包括大型新一代柔性太阳能、可控核聚变等,以上海港湾为例,其下属企业正在推进新型太空能源建设,专注于太阳能电池片的研发工作。

此外,深空经济中人类的参与程度会相对降低,因此这将带动无人值守自主作业的太空机器人的发展,包括用于决策分析、数据采集、采矿回收、提纯提炼等功能的AI机器人,以及与地面产业相关的大型月球土壤3D打印机,太空中发展太空环境下的生态农业。另外,通信系统需要发展长距离深空激光通信技术,构建中继卫星网络,形成从地球到拉格朗日点、环地球、环月球的通信体系,同时也需要建设大口径空间站、激光站、太空望远镜等重大空间基础设施。这些设备大部分都是在卫星互联网产业基础上进行能力或技术升级的产物。

问题四:激光通信是否是实现深空与近地或地面通信的唯一技术?这类技术的研发难度如何?涉及哪些关键设备的研发?

专家:从技术层面来看,激光通信与微波通信在未来深空通信中将会形成互补的格局,由于当时Starlink带起来的激光通信的热潮所导致激光能够实现高带宽、高保密性的点对点传输,显著提升复杂星座的通信效能。特别是在近地轨道无线电频谱资源日趋紧张的背景下,激光通信提供了一个重要的解决方案。

然而,这项技术也面临着诸多技术难点需要突破。例如,在月球与地球之间超过30-40万公里的通信距离上,对跟瞄系统和光学系统都提出了极高的技术要求。不过,这些技术难题可以通过工程化手段逐步解决。随着近地轨道材料技术和制造水平的提升,大口径激光发射设备的成本将会逐步下降,发展高功率的太空激光器成为重要的技术突破方向。

除了激光通信外,微波通信在深空探测中仍然具有重要的应用价值。随着近地制造能力的提升,大口径微波通信和相控阵通信等技术仍然有很大的发展空间。同时,也不能排除其他通信技术在深空探测中找到新的应用场景的可能性。

7月至8月期间,国内约有五、六家商业公司正式公布了其激光通信产品在轨测试成果,包括极光星通、蓝星光域、氦星光联,以及从2005年就开始专注激光技术研究的南京英田。此外,已经完成资本化的商光所孵化的上光通信也是这个赛道的重要参与者。

除了专业激光通信企业,另一个重要的发展趋势是通信设备巨头的加入。从国际经验来看。预计国内如中兴通讯、华为、烽火通信等通信设备企业将会专门开发适用于近地轨道或深空通信的200G、400G甚至上T级别的高速光模块,实现通信侧与激光前端的分离,形成专业化分工的产业格局。

不过,由于我国激光通信技术尚未实现大规模装备应用,这种专业化分工的效应目前还不明显。但根据行业发展规律,这将是未来的一个重要发展方向。这些通信设备巨头的加入,将进一步推动激光通信技术的成熟和产业化进程。

问题五:目前卫星产业是否即将迎来批量上天的高峰期?当卫星产业爆发时,可能带来多大的市场规模?

专家:根据观测数据,星网已经发射了数十颗卫星,垣信也已经发射了近百颗卫星,这表明我国卫星互联网建设正在快速推进。

从产能角度来看,目前我国多个卫星制造企业的批量生产能力已经远超行业当前需求,这主要是受到发射能力的制约。目前可回收大推力运载火箭的技术尚未完全成熟。预计今年年底前将有两到三家企业实现轨道级可回收火箭的验证或任务成功。这将为明年实现"班车制"的大型星座建设奠定基础。在三年到五年内,我国将近地轨道卫星互联网完成初步建设。

仅卫星制造和发射环节,就将带动数千亿元人民币规模的产业市场。这其中包括上游的配套产业,从最底层的芯片、元器件、材料,到加工制造,再到航天领域的核心部件,包括电推进系统、激光通信设备、相控阵天线、路由器,以及卫星平台相关的星敏感器、飞轮、星载计算机、测控终端等产品。

在下游应用层面,市场规模将更加庞大。这包括各行业产生的手机直连终端、远洋经济相关的船舶终端、为飞机服务的ADS-B终端等。这些终端和服务市场的规模将超过发射和制造环节的硬件市场。在此基础上产生的各项服务以及孵化出的海量应用,将构成卫星互联网爆发式增长的主要市场。

问题六:未来一年内,卫星互联网和深空经济领域可能发生哪些具有重大意义的事件?

专家: 首先,在运载火箭领域将迎来重要突破。以蓝箭航天为代表的一批火箭企业预计将实现可回收大运力火箭的成功研发和任务列装,这将极大提升我国的太空运输能力。

其次,卫星制造产能将实现全面提升。卫星工厂将满负荷运转,为星网和垣信等星座计划提供卫星产品,实现规模化生产。这将标志着我国卫星制造能力迈上新台阶。

在政策层面,工信部很可能会发放新的运营牌照。虽然具体颁发给哪家卫星公司或运营商尚不确定,但这一举措将进一步推动行业竞争格局的形成。

在网络建设方面,星网和垣信的初代网络测试成果将会公布。已经发射的卫星组网能力和通信性能将得到实际验证,这将为后续大规模建设提供重要参考依据。上半年垣信在海外合作的落地,以及时空道宇在国际市场的布局,都已经展现出一定的成果,预计未来一年会有更多进展。

在深空探索领域,月球采样返回任务将取得重要进展。这项工作主要由国家主导,涉及太空资源识别、开采和利用等关键技术,国际上也会同步开展相关月球探索活动。

在应用创新方面,手机直连业务将进入实验阶段。手机直连实验星的上天将推动相关业务的探索,这将为卫星互联网应用场景的拓展带来重大突破。