①外资对于哪些行业和个股较为偏好?

②后续外资会持续流入?

财联社8月27日讯(编辑 胡家荣)今年以来,港股在全球主要市场中表现亮眼,尤其显著跑赢A股。但7月以来形势逆转:上证指数上涨9.2%,创业板指大涨20%,恒指仅涨3%,陷入25000点关口的盘整僵局。

对此中金公司解释港股市场落后的原因。

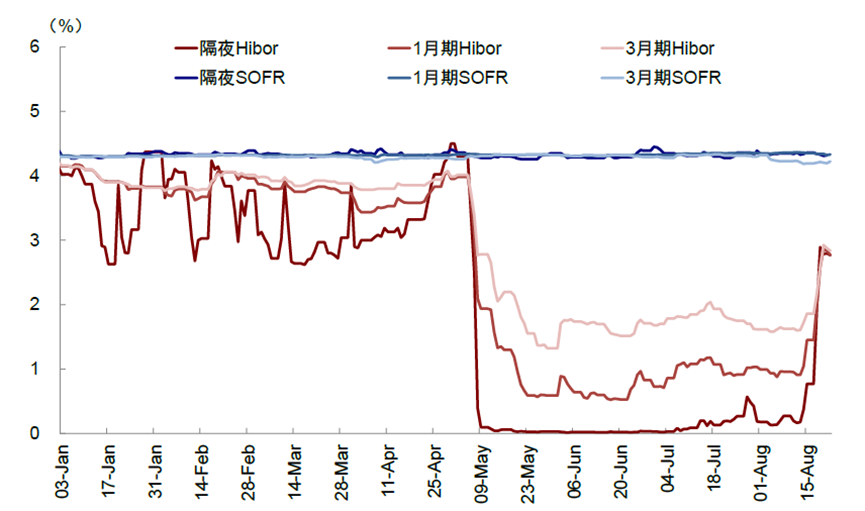

首先是流动性:Hibor骤升压制港股表现

香港银行间流动性快速收紧,隔夜Hibor利率一周内从接近零飙升至近3%,直接拖累二级市场。

反观A股,日成交额一度突破3万亿元,融资余额超2万亿元,居民存款“搬家”效应显著(2022-2024年居民新增超额储蓄约5万亿元),形成强劲资金支撑。尽管南向资金流入趋势未改,但近期已明显降速。

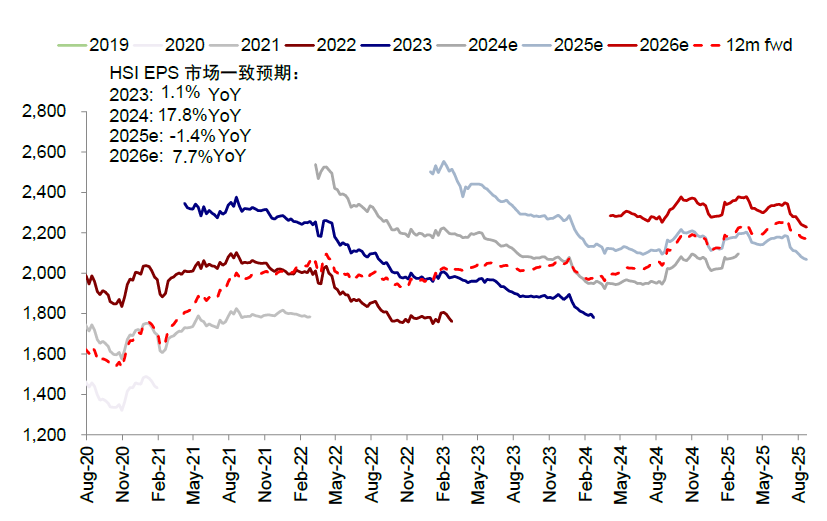

其次是基本面:港股盈利持续下修

恒指2025年盈利预期已下调至-1.4%(vs2024年+17.8%),近60%成分股遭盈利下修,京东、阿里等互联网巨头受行业竞争加剧拖累显著。

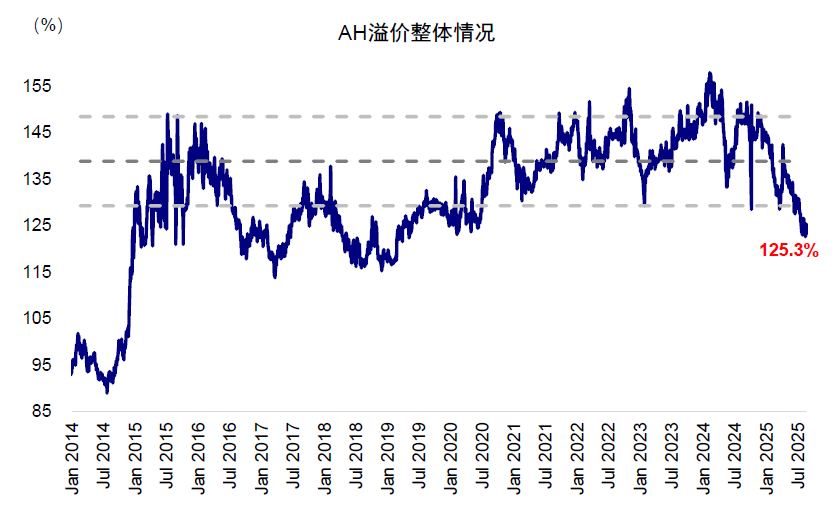

估值:AH溢价触及“隐形底线”

AH溢价率跌破125%后,港股分红吸引力下降(H股分红税20%、红筹最高28%),抑制增量资金入场意愿。

谁是谁的领先指标?A股近期的强势能否扩散到港股

从基本面看,港股实为“领先者”:年初至今的强势反映资金追逐稀缺优质资产(高分红+互联网/创新药结构性机会),近期跑输恰恰说明基本面催化枯竭。

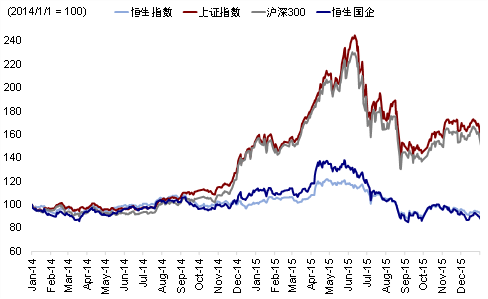

但流动性驱动下,A股转为“领先者”:若A股资金共振持续强化,可能外溢至港股,但历史经验表明(如2015年“水牛”行情),这种外溢往往出现在行情中后期且易透支空间。

但流动性驱动下,A股转为“领先者”:若A股资金共振持续强化,可能外溢至港股,但历史经验表明(如2015年“水牛”行情),这种外溢往往出现在行情中后期且易透支空间。

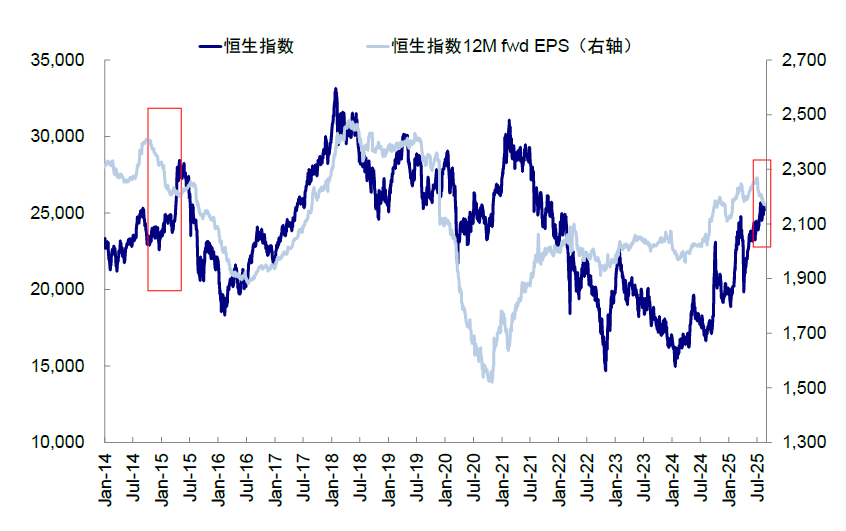

恒指合理点位测算:静态下的“上下限”

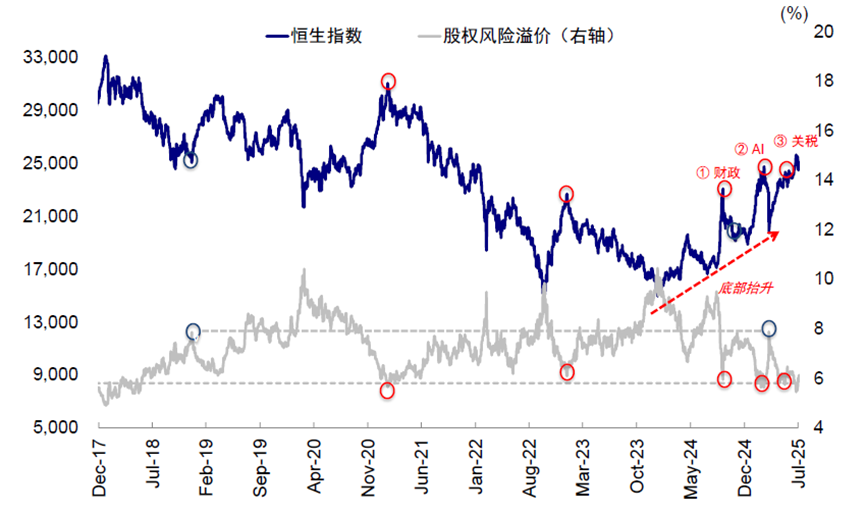

整体法:风险溢价触及低位

当前恒指风险溢价5.8%,创2018年以来新低。若以6%为安全底线测算,对应基准点位约24000点。

结构法:需互联网板块发力

科技互联网的风险溢价为1.9%,仍高于3月底的1.2%,电商4.7%的风险溢价更是明显高于当时的3.3%;相反,新消费创新药风险溢价为0.6%,接近2022年底疫情放开后水平,银行周期的风险溢价8.0%,已明显低于2021年房价高点时的9.1%。若金融周期、新消费和创新药都维持低溢价不变,同时互联网和电商回到3月底情绪水平,那可推动恒指站稳26000点。

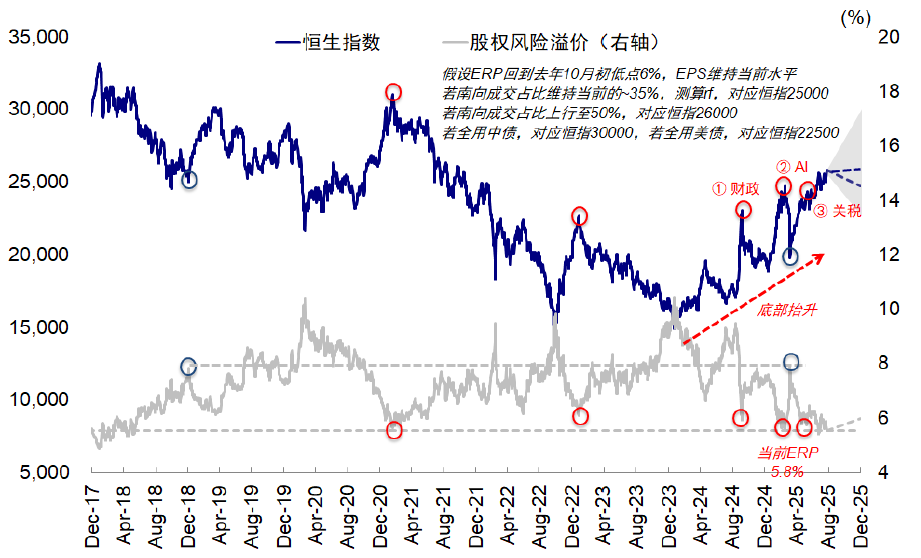

当前中美利差显著走阔的环境下,关于风险溢价计算中无风险利率的合理性争议逐渐凸显。由于中美利率的微小权重调整可能对风险溢价产生放大效应,市场对“中债在无风险利率中的合理占比”(即中资定价权)存在广泛讨论,例如:是否应纳入南向资金未来增长的潜力?或是否需考虑南向以外多元投资者的结构变化?

对此,中金公司指出质疑具备合理性,并基于静态环境假设(盈利及利率环境无大幅波动),提出一套测算指数潜在边界的框架:

中性情景(南向定价占比50%):中债与美债权重各占50%,对应恒指点位26,000点(与中金乐观情形一致)。

极端情景一(中债占比100%):完全采用中债定价,对应恒指30,000点。

极端情景二(美债占比100%):完全采用美债定价,对应恒指22,500点。

当前的策略:港股短期落后,长期胜在结构;结构胜于指数;关注海外映射链条

中金公司给出四个建议:

短期警惕流动性拖累:在A股资金虹吸、港股盈利下修、AH溢价过低的三重压制下,博弈流动性外溢需谨慎。

长期坚守结构性优势:高分红资产+四大成长主线(AI互联网、创新药、新消费、机器人零部件)仍是核心配置方向。

避免追高拥挤板块:互联网、电商、新消费等板块当前拥挤度较低,反而具备介入价值。

关注海外映射机会:算力/机器人产业链、美联储降息受益的美地产链(家居/有色)可作对冲选择。