①固收+回到C位,上半年规模增2400亿;

②基金公司精细化运营,分层设计产品匹配不同渠道需求;

③债市短期或迎修复,机构看好中性偏多。

财联社8月3日讯(记者 闫军)债市近期再次过山车,在政治局会议之前,甚至有银行人士调侃债市“七零八落”行情,即债基七月零收益,八月净值下落。

7月中下旬这一波的极端行情似乎已经过去,债市短期迎来一定程度的修复。复盘7月21日当周的银行理财大赎回债基事件,虽然更多程度在于机构的防御性举措,即银行担心客户的赎回,选择先赎回债基,防止流动性踩踏(这一举动在2022年11月的债市踩踏之后,成为机构面临债市风险时的常规举动),值得庆幸的是,债市负反馈并没有发生。

A股市场回暖,股债跷跷板效应之下,投资者风险偏好提升,市场资金有了明显的“搬家”趋势,固收+重新站上C位。

今年公募二季报显示,全市场最新固收+规模达到了1.47万亿元,今年上半年新增了2405亿元,这一增幅在今年公募基金整体增长1.56万亿中,占比约15%。

债市赎回调查:背后原因是机构防御性操作

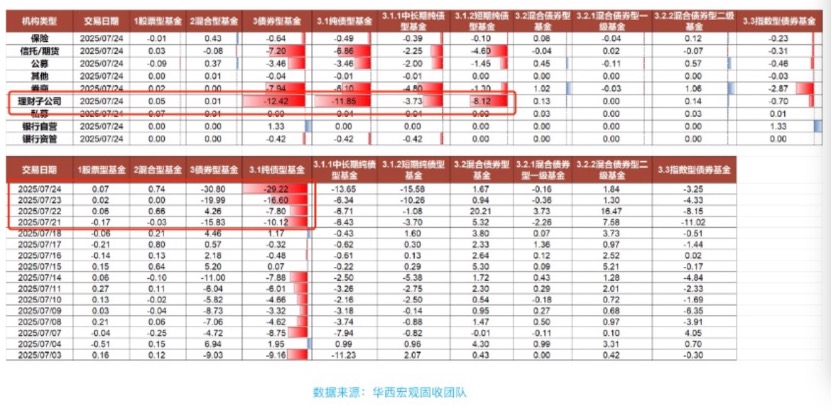

根据华西证券固收分析团队统计显示,7月21日以来,公募债基净申购指数持续为负,24日遭遇“924”之后的最大单日赎回。其中,主要减持机构为银行理财及其通道(券商、信托、期货等),从逻辑上看,理财系赎回债基的背景或多为防御性操作,而非其自身负债的大规模流失。

华西证券固收分析师认为,银行类的配置盘可能比较悲观。7月24日是一个比较重要的分界点,在央行“明牌”呵护跨月以前,赎回机构主要理财自有账户、券商、信托等,24日后理财系基本回归净申购一端;但25-29日期间,公募纯债基金净申购指数始终为负,银行自营接力成为了新的赎回主力。

理财子赎回债基较多,从银行自身而言,有两方面原因:一方面可能是此前的大跌触发了部分机构的风控止损线,近期陆续减持债基;另一方面,相比往年,2025年被动持券几乎无收益,银行利润大幅承压,对波动的容忍度也相应更低。过往银行资金往往是公募基金稳定的资金来源,今年配置盘的动摇很快会传导至交易盘,可能也放大市场的悲观情绪。

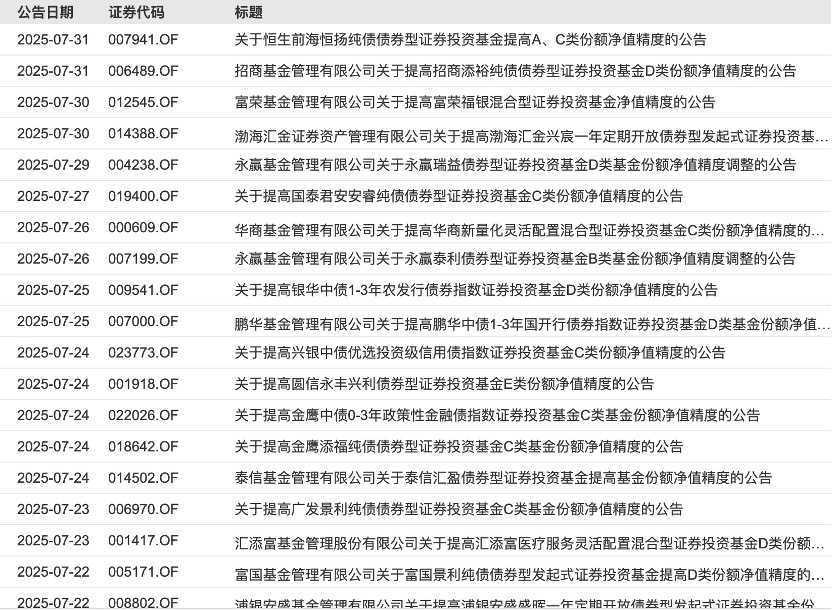

从债基公告来看,7月以来,已有47只基金公告提高了份额净值精度,这一举动的背后基本上在于大额赎回导致。

景顺长城基金固定收益部基金经理陈健宾指出,债基赎回有两大逻辑:

一是7月初以来“反内卷”持续升温,国内定价的大宗商品期货价格快速上涨,市场对于后续的物价走势,产生了一定分歧,原来做多债市的一个很重要逻辑是低物价增速环境之下,实际利率较高,但如果随着物价上涨,市场的物价预期发生一定变化之后,可能会对债市的预期产生一些扰动,这可能也导致了一些投资者对于债基的一些赎回。

二是权益市场持续走强,在股市赚钱效应凸显之下,前期对于权益配置比例可能偏低的投资者,会逐渐加仓原来欠配的权益,部分资金可能会从债券市场慢慢转移到权益市场上面,这也对债市赎回产生了一定的影响。

资金转向固收+

多位债券基金经理认为,今年乃至明年债市市场均难以看到过往的大牛市,而对于债券基金经理和市场而言,均是考验。

对于操作应对上,陈健宾表示,基金经理一方面会提前降低组合的仓位和久期,来控制组合的回撤水平,来争取给持有人更好的投资体验;另外一方面,对于组合内部的持仓,也会适度将一些资产或者一些持仓置换成一些流动性更好的资产。

对于市场担心是否会触发踩踏风险,陈健宾认为,整体来看,此次赎回更多地是从债券资金转移到像固收+在内的含权产品上,对于债券市场的冲击,对比过往几次赎回,还是相对较小的。

随着权益的回暖,固收+收益率再次有较好的表现。从去年底开始,基金公司基于对市场的判断,加大了固收+产品的营销力度。“去年年底对市场的基本判断是2025年将迎来权益大年,我们在渠道销售端加大了对固收+产品的宣传力度,随着客户风险偏好度的提升,对固收+接受程度持续提升。”某基金公司人士表示。

早在今年6月下旬,有某股份制银行人士向财联社记者表示,有客户赎回银行理财,转向带有持有期的固收+产品,这一点在零售侧偏好的客户更为明显,比如银行和互金端。

“无论是银行还是基金公司,当前也在引导客户资金选择持有期的固收+产品,一方面是对稳定规模有帮助,另一方面也有利于基金经理的管理,减少频繁申赎带来流动性管理压力。”上述人士指出。

业内指出,资金转向固收+的逻辑很简单,纯债投资的收益率水平已经难以满足投资者的需求,传统的收益增强策略也越来越难奏效,资管机构的固收投研体系面临重构和变革,更丰富的可投资产、更多元的投资策略和更强大的资产配置能力,成为新形势下固收业务转型的新方向。