①二季度公募基金集中加仓算力产业链,光模块和PCB龙头受追捧;

②世界人工智能大会展示智算中心与机器人应用,凸显AI产业加速落地;

③算力成本下降与智能体发展,将推动AI商业化进入新阶段。

财联社7月30日讯(记者 闫军)两大公募巨头的规模变动,引发了市场对券商资管大集合理财产品大限将至的再度关注。

起因是,当前全市场两家基金公司管理规模资产净值超过2万亿,易方达基金为2.05万亿;华夏基金为2.03万亿,两家基金公司规模差距仅276亿元。而这一差距在2024年底还是2189亿元。

从2200亿到不到300亿的咫尺相望,一方面是ETF,汇金系在二季度出手多只华夏基金旗下宽基ETF,总买入量居前;另一方面是中信证券资管多只集合理财产品变更管理人,纳入华夏基金旗下。

华夏基金承接中信证券资管产品并非孤例,7月以来,包括中信证券资管、国信证券资管、国投证券资管、信达证券资管以及广发证券资管均有产品申请变更管理人,将管理权让渡给公募基金子公司。

从趋势上来看,券商资管大集合退出历史舞台亦有加快的趋势。今年4月份,有券商资管将公募化改造的结束时间提前至6月30日。事实上,自2018年监管要求,存量大集合应当在2020年12月31日前完成公募化改造,改造后,合同上限不能超过3年,即2023年12月31日。

距离最后的结束期限,距今已有2年时间,存量产品多有延期,仍未消化结束。对此,业内较多的共识是,在今年内这一类产品或转型、或清盘,将迎来终局。

7月以来,券商资管大集合理财产品转型明显加快

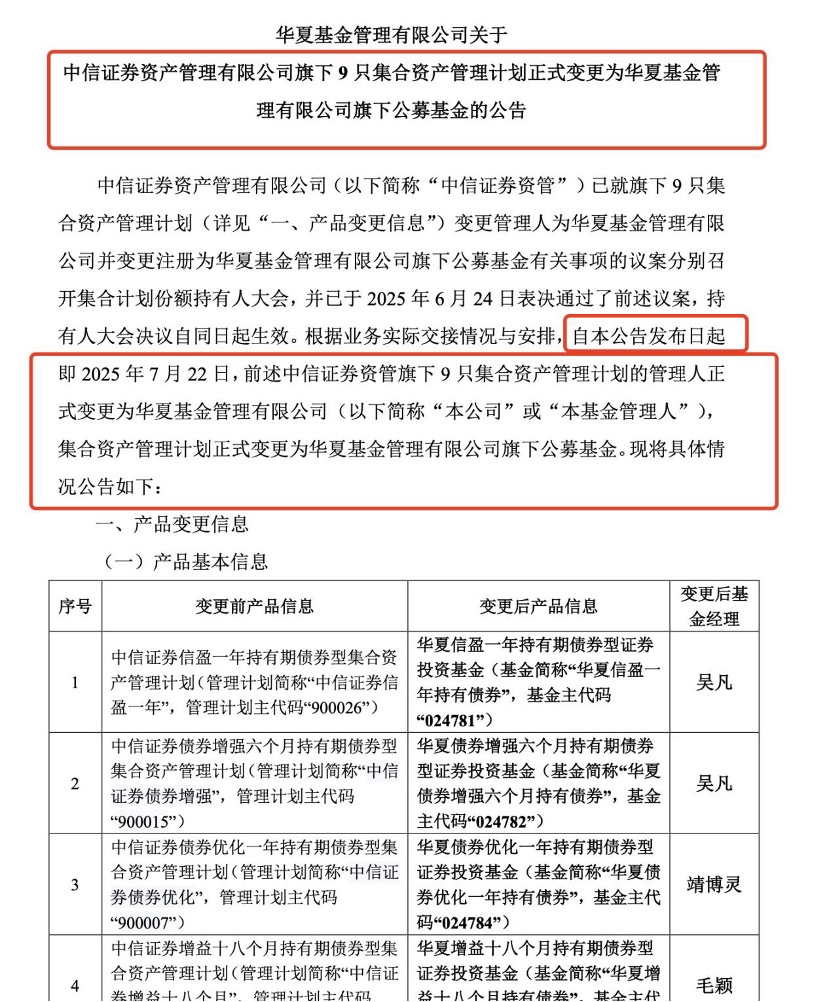

今年下半年以来,多家券商资管将旗下资产计划产品变更管理人,产品转型至旗下公募基金子公司。以华夏基金为例,7月22日,中信证券资管将旗下9只结合资产管理计划变更管理人为华夏基金。

中信证券资管表示,此次转型是根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的相关要求,为充分保护本产品份额持有人的利益,进行的相关变更。

今年以来,中信证券资管多次发布变成旗下大集合理财产品的管理人,转给华夏基金。作为头部资管巨头,中信证券资管在2024年底,总受托管理规模为7947亿元,其中,117只大集合产品,规模合计1642亿元。根据公司公告,旗下还有多只债券类产品近期公布了延期方案,而延期再到期后的处理方案,依然是变更管理人给华夏基金。

旗下大集合理财产品转给旗下公募基金子公司是业内较为常见的做法。7月以来,行业变更在加速。7月8日,信达证券资管大集合理财产品管理人变更为信达澳亚基金;9日,广发证券资管旗下产品变更管理人至广发基金;15日,国投证券资管一只产品申请变更管理人为安信基金;次日,国信证券资管的一款产品申请转移至鹏华基金旗下。

变更管理人、转私募、清盘与再延期交织

业内数据显示,券商资管大集合产品规模超1万亿元,涉及4600余只产品。随着市场行情的好转,规模或有新的增长。对于券商资管而言,清盘是最后的无奈之举,一方面带来资管规模的下滑,另一方面是客户的流失,因此,多数公司在客户数量与规模没有明显下降的情况下,并不愿意主动清盘。

当前,券商资管大集合转型主要有四条路径:一是券商本身或资管子公司持有公募牌照,大集合产品直接转型为公募基金产品,这对资管公司而言是最好的方式。不过,牌照的稀缺性导致多数券商资管无法实现这一路径。

截至目前,取得公募资格的券商及券商资管仅有14家,其中包括国都证券、北京高华证券、中银国际证券等3家券商,以及11家券商资管子公司,即东方红资管、山证资管、浙商资管、渤海汇金、财通资管、长江资管、华泰资管、中泰资管、国泰海通资管、招商资管和兴证资管。自去年9月,兴证资管获得公募牌照后,近一年未有新公募牌照批复。

二是鼓励券商资管将产品管理人移交给其参股、控股公募公司。这一路径“肥水不流外人田”,将产品变更为子公司,这对于券商系基金公司而言,规模“从天而降”。

三是转私募。今年6月,国投证券公告称,对“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划”的处置方案为转为私募资管计划。据悉,该资管产品成立于2021年5月6日,将于2025年9月30日到期。

国投证券表示,在旗下参公大集合到期前,根据相关法律法规的规定以及资产管理合同的约定,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,对各产品进行妥当处置。

四是没有公募牌照,改造难度则较大,采取规模管控直至清盘成为不少大集合产品的出路。

近期,中金公司、中金财富分别公告称,旗下中金财富聚金利货币型集合资产管理计划、中金丰裕稳健大集合等产品延期,并修订基金合同,如2025年11月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止集合计划的,无须召开集合计划份额持有人大会。

此外,包括东莞证券、东海证券等券商则发布公告,提示旗下集合资产管理计划可能触发合同终止情形,原因就在于“本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年”。合同中未约定必须召开持有人大会的产品,流程相对简单,终止后集合计划将进入清算程序。

在参公大集合产品的改造过程中,不少产品经历了延期、再延期。

以“光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划”为例,已经经历了连续四次延期。该产品2020年10月14日开始参公运作,产品存续期不超过3年,原本应该在2023年10月13日到期,随后公告存续期延长到2023年12月31日;此外,再次宣布延期到2024年12月31日。到期后,继续宣布延期到2025年6月30日。又一次宣布延期至2025年11月30日。

7年的券商资管大集合产品或即将迎来终局

业内人士指出,券商资管大集合理财产品不可能无限延期下去,随着今年多家券商资管加快了转型的进程,券商资管大集合理财产品有望在今年年底迎来终局。

券商资管大集合理财产品的改造要追溯到2018年11月30日,证监会发布《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》指出,鼓励通过将大集合产品管理人更换为其控股、参股的基金管理公司并变更注册为公募基金的方式,提前完成大集合资产管理业务规范工作。

自2019年3季度,券商资管大集合参公改造的拉开序幕。券商资管类公募产品规模不断扩容,也让不少券商在控股基金子公司之外,更多谋求自身公募牌照或者旗下资管子公司公募牌照。

存量大集合应当在2020年12月31日前完成公募化改造。没有公募牌照的券商,在产品完成公募化改造以后,要向证监会提交产品合同变更申请,合同期限原则上不得超过3年。

但时隔3年,才有券商资管大集合理财产品实现向控股子公募子公司转型。2023年8月,方正证券公告称,将旗下将满3年到期的参公大集合产品方正证券金立方一年持有期混合型集合资管计划的管理人变更为公司控股子公司方正富邦基金,开启了券商大集合理财向控股子公募子公司转型的先例。

大集合理财产品转型的两大直接影响

券商资管行业比公募基金更有周期性,受到政策调整、市场环境影响深刻。截至2024年12月末,证券公司及其资管子公司存续受托管理规模为6.1万亿元,而近万亿的大集合理财产品改造对券商资管行业、基金公司行业也将带来直接影响。

首先,先来看券商资管生态,大集合理财产品改造的加快,对于没有公募牌照的券商资管而言,意味着管理规模缩水,公司营收、净利润的下降;而对于具备公募牌照的券商资管而言,则更具优势了。

财通资管就表示,券商资管拥有长业务链条的优势,在券商体系当中,财富管理离客户更近、券商资管离资产更近,证券公司内部券商资管与财富管理协同合作,能够以类型多元的资管产品为载体,用体系内更短的链路,将好的资产、好的策略匹配到终端客户,形成“1+1>2”的协同效应。这种协同除了在公私募产品端,还有投融联动,比如发力ABS、REITs。可以说,随着产品与行业的规范,持牌券商资管迎来更好的基于。

其次对于券商系基金公司而言,券商母公司的资管大集合转型首选的旗下公募基金子公司,承接产品带来的规模与客户数量的双增长。