光伏、建筑、快递、汽车、外卖、煤炭、金融、造纸等行业纷纷举起“反内卷”大旗。

受副热带高压外围暖湿气流影响,北京从2025年7月24日开始出现明显降雨,截至28日24时,全市平均降水量165.9毫米,最大降水量543.4毫米,达到特大暴雨级别。

北京的平均年降水在600毫米左右,543.4毫米相当于四天下了近一年的雨。

目前,影响北京的强降雨云团已移出,北京市气象台2025年7月29日14时30分解除暴雨黄色预警信号。预计今天下午至傍晚北京市仍有分散性雷阵雨,请注意防范。

△28日,北京密云,居民楼暴雨后被淹。北京本轮降水有四个特点

据气象部门介绍,回顾这场降雨“持久战”,本轮降水有以下四个特点:

一是持续时间长。自7月23日以来,本次过程已持续7天。北京“23·7”极端强降水过程持续83小时,本次降水截至29日11时已持续147小时。

二是强降水主要集中在山区、尤其是北部山区。从23日08时至29日11时,全市平均降水量210.4毫米。其中,密云区平均降水量366.6毫米,怀柔区平均降水量229.9毫米,平谷区平均降水量347.9毫米。

三是降水分布不均、山区短时雨强大。统计数据显示,密云区累计最大降水量为郎房峪573.5毫米;平谷区累计最大降水量为北水峪511.2毫米;怀柔区累计最大降水量为北湾448.2毫米;延庆区累计最大降水量为郭家湾381.2毫米。最大小时雨强出现在怀柔东峪,为95.3毫米,一小时下雨95.3毫米属于特别极端的情况。

四是极端性强、属于极端强对流天气。26日午后到夜间,在北京的密云、怀柔、延庆三个区都出现了小时降水量超过80毫米和3小时降水量超过180毫米的站点;28日凌晨,密云再次出现3小时超过180毫米的站点。

根据中国气象局的标准,极端强对流天气是指小时降水量80毫米或3小时降水量180毫米,直径超过5厘米的冰雹,EF2或以上级龙卷和瞬时风速32米/秒以上的直线型雷暴大风等天气。本轮降水符合两个标准,且连续在密云区出现极端强对流天气,为历史罕见,破坏性极大。这类极端强对流天气的精准预报目前依然是世界性难题,还需继续加强预报预警能力的持续建设。

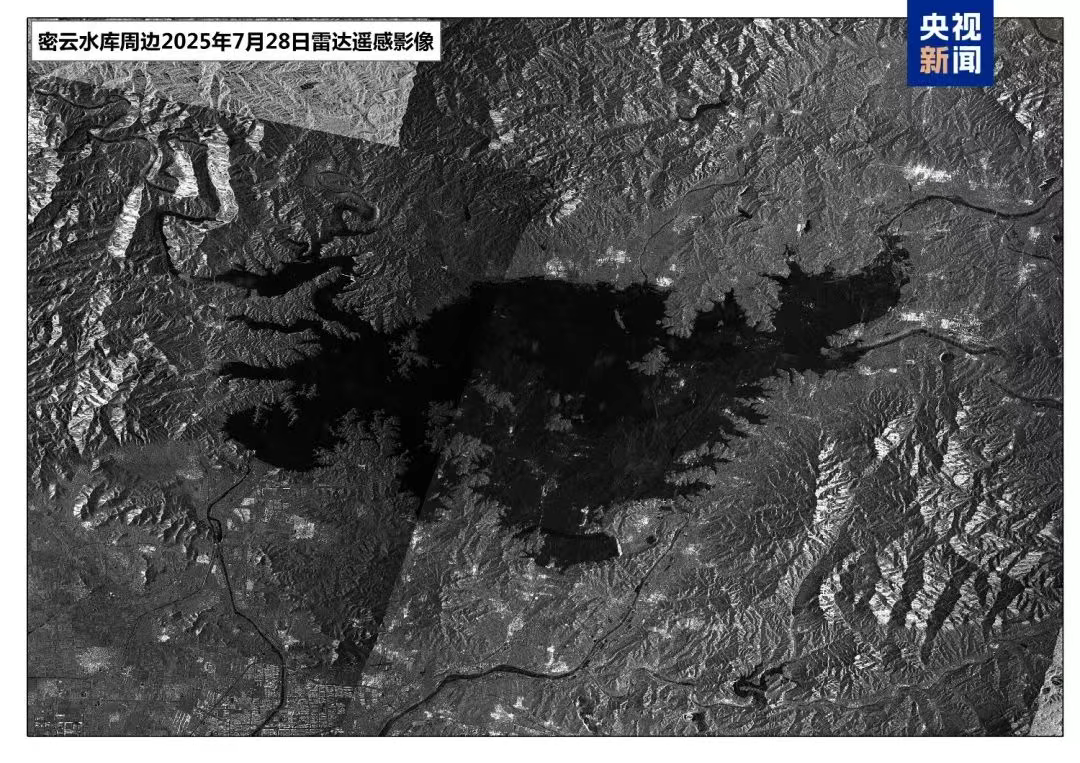

密云水库最新卫星影像图发布周边河滩被水覆盖

在研判地质灾害时,卫星图已经成为最重要的手段之一。在自然资源部中国地质调查局的航空物探遥感中心,北京密云水库区域最新影像图完成制图。

△北京密云水库区域的最新卫星图像。

图像上的黑色区域都是水,可以比较直观地看到陆地区域有不少已经被水覆盖了。

中国自然资源航空物探遥感中心卫星数据处理室副主任 钟昶:目前我们所看到的影像上面淡淡灰色的就是陆地区域,发亮点的都是一些城镇,大片的深色水域就是密云水库,一些细长条的是密云水库周边的河道。这些靠近边界的区域,在之前的影像上看到都是陆地,但是现在看到都被水所包围,密云水库北边的一些滩涂现在已经被水所覆盖了。

钟昶告诉记者,从卫星图来看,密云水库周边的一些滩涂被水覆盖,但在水库泄洪等多方面的共同努力下,涨水得到了有效遏制,整体水位的上涨趋势有所减缓。为了更好地对灾区进行监测,工作人员还将继续调配雷达卫星、光学遥感卫星等多种卫星进行拍摄制图。

钟昶:这一次我们调集了接近30颗卫星。拿到数据之后,我们要对它的位置进行校正等,还要在这基础上进行遥感的解译。我们要判断哪些地方有变化,哪些地方发生了洪涝灾害或者其他地质灾害。

密云水库泄流所涉桥梁堤路应对安全有序

密云水库启动泄流后,市交通委迅速响应,对下游跨河道路桥梁设施开展全面排查和风险研判,细化制定“一桥一策”管控方案,共安排270人、131余台(套)机械设备,对相关设施进行不间断巡查巡视和现场盯防。

桥梁管控方面,对排查出的64座涉河桥梁进行严密监控,其中,京沈线羊山桥、宁村新桥、潮河新桥(左幅)、潮河新桥(右幅)、密古路羊山桥、河南寨新桥、潮河桥等7座桥梁已采取封控措施,其余桥梁均加强巡查,并在两侧安排机动车辆和专人24小时盯守,随时采取必要的封控或疏导措施。

堤路管控方面,对穿越密云、怀柔、顺义、通州四个区、总长104公里的左堤路和右堤路进行风险研判。目前已对密云区域内的左堤路(19公里)和怀柔区域内的右堤路(15公里)实施交通管控措施。

交通疏导与公交调整方面,与交管部门联合调度,在相关路段设置诱导提示设施,疏导交通秩序。根据道路管控情况,对受泄流影响的8条公交线路采取了停运措施,其中顺义6条、通州2条。