①7月27日,中信集团在2025世界人工智能大会期间举办科产融创新发展论坛;

②论坛上,中信智库发布《AI新纪元:砥砺开疆・智火燎原》AI+产业发展深度研究报告;

③这份报告长达40万字,内容贯穿AI垂直产业链核心环节,全面拆解AI模型、应用与算力。

财联社7月28日讯(特约记者 詹思怡)证券行业监管持续趋严,券商经纪业务首当其冲成为监管聚焦的“风暴眼”。从市场秩序维护到投资者权益守护,监管部门对经纪业务违规行为的“零容忍”态度愈发鲜明,罚单数量与力度不断攀升,勾勒出行业合规生态重塑的紧迫图景。

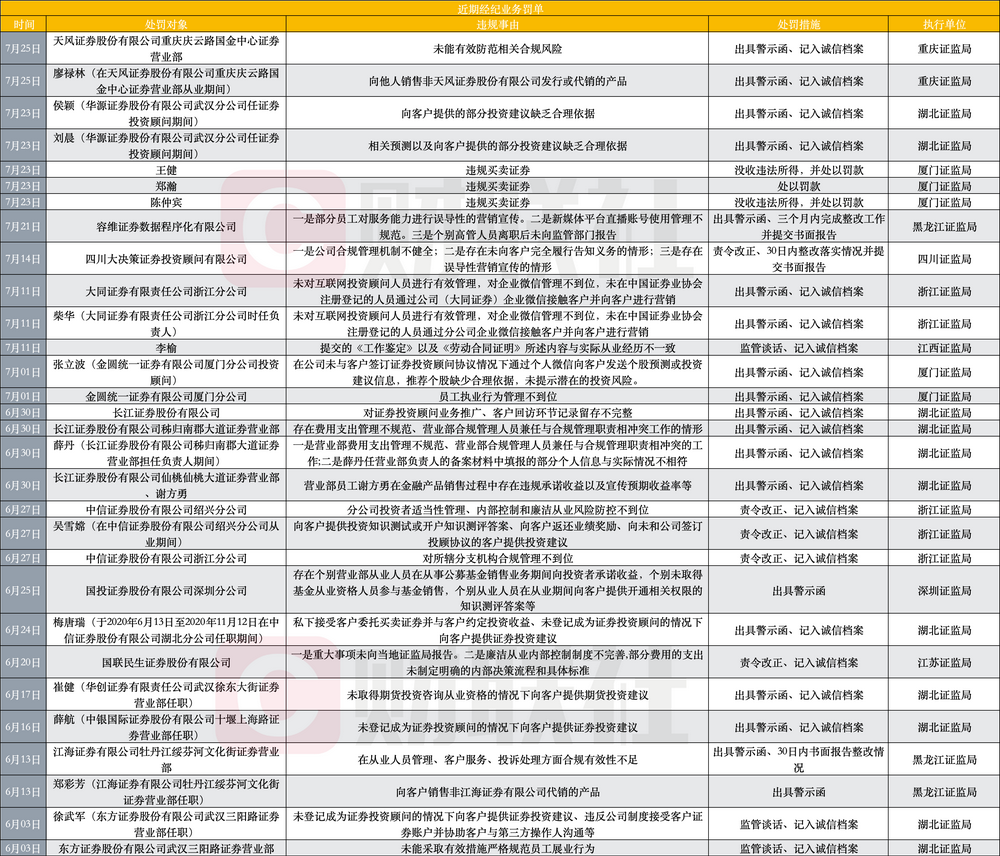

据梳理各地证监局公开信息,近期针对券商经纪业务的罚单已超30张,覆盖全国多省市,涉及券商总部(如长江证券)、大型券商分支机构(如中信证券绍兴分公司、国投证券深圳分公司)。也包括投资咨询公司(如容维证券数据程序化有限公司、四川大决策证券投资顾问有限公司)及从业人员。

这一数据直观展现监管“全覆盖、无死角”的穿透式治理逻辑,也折射出行业合规隐患的普遍性。

处罚特征:一案多罚,一单多罚

罚单涵盖券商总部、分支机构、从业人员三重主体。同时,“机构+个人”的连带追责成为常态,形成一案多罚局面。

另外,单个罚单往往叠加多项违规。以容维证券数据程序化有限公司为例,7月21日被罚事由既包含“员工误导性营销宣传”,又涉及“新媒体直播账号管理不规范”、“高管离职未报告”,呈现“一单多罚”的复合特征。这种“打包式”处罚,显现了业务营销到内控管理的系统性漏洞。

违规行为呈现“跨券商、跨时间”的复制性。“未登记投顾资质却提供建议”、“违规买卖证券”、“营销宣传误导”等案例在不同地区不同机构反复上演。

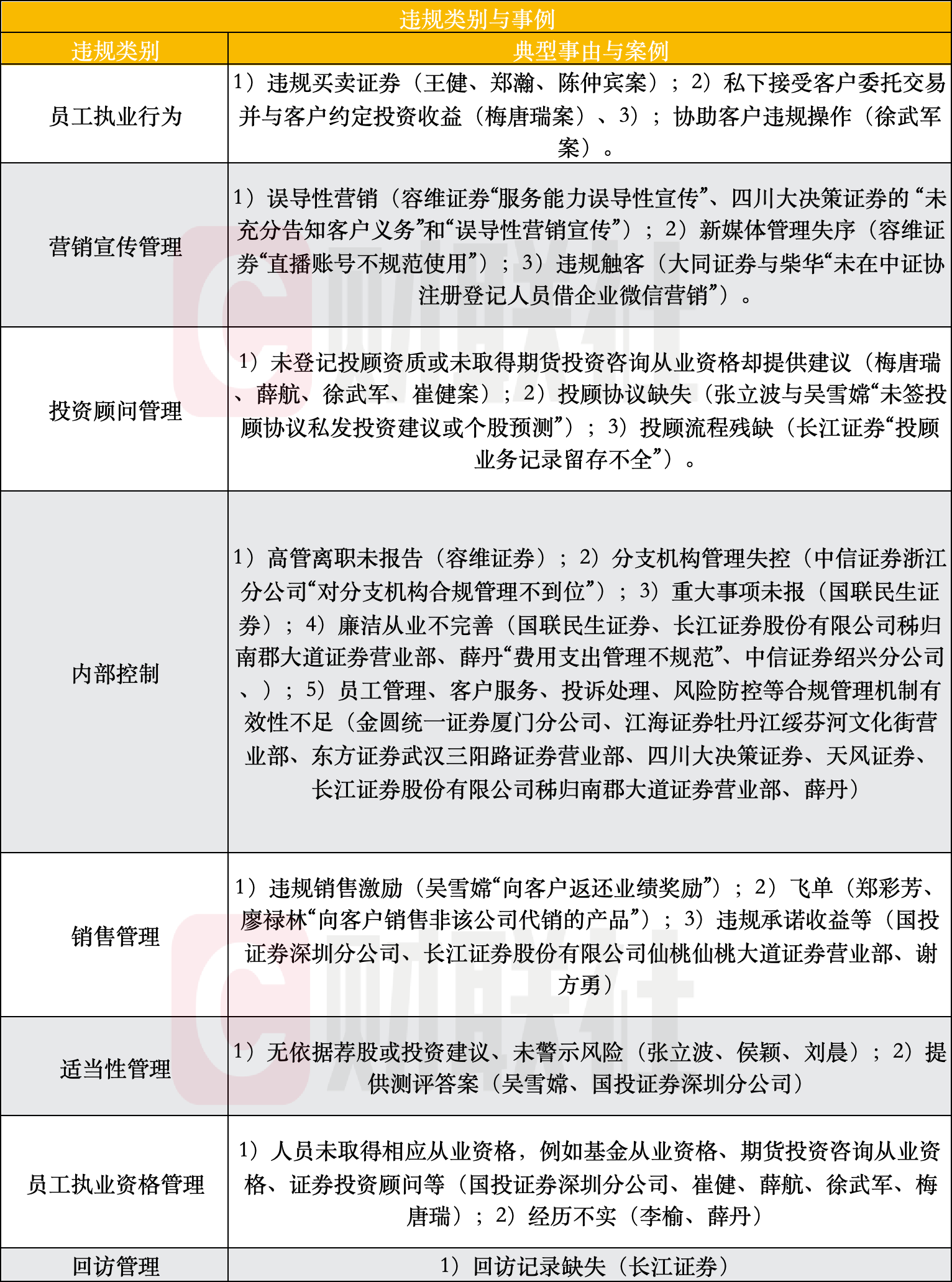

处罚事由:八大违规类别拆解合规“暗礁带”

从罚单内容看,涉及的违规事由可清晰划分为八大类,其中投资顾问管理和内部控制成为重灾区。

投顾管理失能:专业服务的“资质陷阱”

券商经纪业务中的“专业加持”的投顾业务,迎来多张罚单。从人员资质到服务流程,多个环节暴露出系统性短板。

多起处罚显示,多家券商在投顾展业环节存在“无证上岗”问题。中银国际的薛航、东方证券的徐武军、中信证券的梅唐瑞、华创证券的崔健,均被查出在未具备投顾资质或期货投资咨询从业资格的情况下向客户提供投资建议。这些“伪投顾”行为,不仅违背监管底线,也将合规风险直接转嫁给投资者。

更值得警惕的是,个别案例还叠加了流程管控缺失的问题。例如金圆统一证券的张立波、中信证券的吴雪嫦,在未签署正式投顾协议的情况下,私下向客户发送个股推荐与投资建议,脱离风控体系,直接踩踏红线。

从“无证展业”到“流程真空”,背后是券商在投顾业务中长期存在的“重业绩、轻管理”潜规则。

内部控制:组织治理存漏洞

中信证券浙江、绍兴分公司、国联民生证券,被指未能有效落实重大事项报送、廉洁从业机制不明确、分支机构管理脱节等基本合规要求,显现券商在组织治理上的“控而不力”。

在基层一线,员工管理、客户服务、投诉处理等关键环节也存在合规问题。长江证券、天风证券、江海证券、东方证券等案例显示,诸多操作层面的“日常疏漏”,一旦被监管关注,便可能演变为实质性违规。

随着大数据监测和穿透式监管常态化,券商经纪业务正经历“刮骨疗毒”式的变革。监管频次加快、标准趋严,不仅是对违规行为的纠偏,更是对行业治理能力的全面检验。罚单不是终点,而是警示。券商需摒弃“出事才合规”的短视思维。真正的出路,是将合规责任落实到每一级业务流程与人员管理中,让制度成为“防雷”的底线,而非“补锅”的工具。