①这是百济神州成立以来首个全年盈利;

②增长动能依然集中在少数核心品种上,BTK抑制剂百悦泽®(泽布替尼)全年销售额达39亿美元,同比增长49%;

③百济神州预计2026年实现收入62亿至64亿美元。

财联社7月27日讯(记者 王俊仙 卢阿峰 何凡)2023年380亿美元,2024年519亿美元,2025年上半年608亿美元……中国创新药企业对海外授权交易金额正呈快速增长之势。而在接受财联社记者采访的多位企业家、研究者眼中,这只是中国创新药商业化爆发的序章:有业内人士预计,今明两年,国内创新药产业或将迎来“此前获批药物销售爆发”“海外收入大幅上升”“行业整体盈利模型升级”的三重拐点交汇期。

自2015年国务院发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》,开启我国药企从重仿制向重创新转型的进程以来。以十年为期,中国创新药已从“构建能力、验证机制”的1.0阶段,跨越到了“全面爆发、兑现市场”的2.0阶段。穿越周期、穿越管线,穿越从讲故事到见利润的价值转化路径,这不是一场孤勇者的远征,而是中国创新药的集体进化。

“我们现在的研发,不能再等国际成熟路径来照搬,而是必须从源头靶点开始。”面向将来,一家千亿市值药企的高管坦言。身处当下,人工智能、脑机接口等全新技术已在改写医药创新、医疗创新的源代码。

与此对应的,是资本市场的价值重估,自今年2月下旬财联社医药大健康团队推出“医药筑底”专题报道以来,投资A股的创新药50ETF(159835.OF)累计涨21%,港股恒生创新药ETF(159316.OF)大涨56%,国证创新药指数(980086.CNI)涨幅为48%。

【1】半年608亿美元超去年全年 仅是商业化爆发“前奏”

“2025年、2026年将成为中国创新药商业化爆发的起点”——财联社记者在近期的采访中明显感受到,上述判断,已是国内创新药产业界人士的普遍共识。

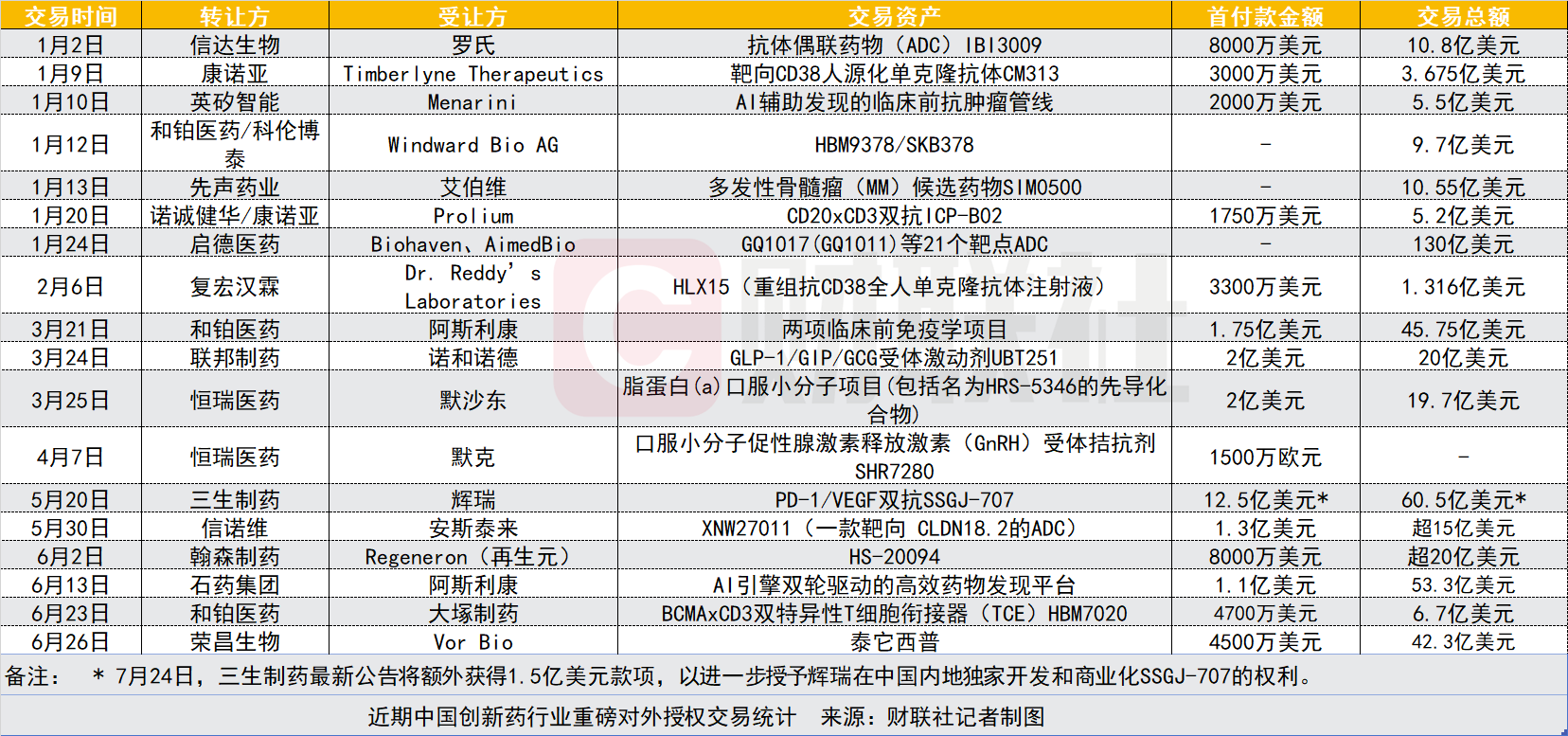

作为商业化的重要一环,通过对外授权,国内创新药企深度绑定头部跨国药企,拿下了一张张“国际船票”。来自行业大数据服务提供商医药魔方的统计显示:2024年我国药企共完成94笔对海外授权交易,总交易金额为519亿美元,较前一年增长36%;2025年上半年,我国药企对海外的授权总金额已超去年全年,达608亿美元,全年增速有望达到一个新的高度。

“创新药的资产价值重估为什么发生在今年?”财联社记者此次调研采访中,创新药企业人士频频发出这样的“反问”,资本市场近期的火热多少有些超出他们的心理预期。

其实,答案并不复杂,即快速增长的对海外授权交易已然直观体现为中国药企的营收增长。例如,翰森制药(03692.HK)2024年度财报显示,公司创新药与合作产品销售收入约94.77亿元,同比增长约38.1%,占总收入比例升至77.3%。且这一趋势有望延续,翰森制药方面近日向财联社记者透露,目前该公司“有非常丰富的早中期产品储备”,对于包括对外许可在内的合作方式,公司“持非常积极和开放的态度”。在对外授权合作方面,接受财联社记者采访的多家药企均与翰森制药抱有同样想法。

从行业角度,中信证券医药首席分析师陈竹预判,中国药企的对外授权浪潮将持续涌动:“头部跨国药企在凶猛的专利悬崖下,对于外部(创新药)资产引进有着较强需求;同时,中国的创新药资产已经展现出全球竞争力和更高的(研发)效率。”

在更高维度观察,君实生物(688180.SH)总经理兼CEO邹建军博士认为,2026年或将成为行业三重拐点交汇的关键期:一是2023-2025年密集获批药物进入销售爆发阶段,企业营收增速将取得进一步突破;二是本土创新药海外收入大幅上升,积极出海参与国际竞争;三是规模效应与支付优化将推动行业整体盈利模型升级。

如在去年的国谈中,康方生物(09926.HK)的卡度尼利、依沃西,迪哲医药(688192.SH)的舒沃替尼、戈利昔替尼,信达生物(01801.HK)的托莱西单抗等重点产品谈判成功,预估将在今年迎来商业化放量。而2025年上半年,国内创新药获批数量达43款(同比增59%),创近五年新高,其中国产药占比高达93%,上述药品都有望在这两年放量。

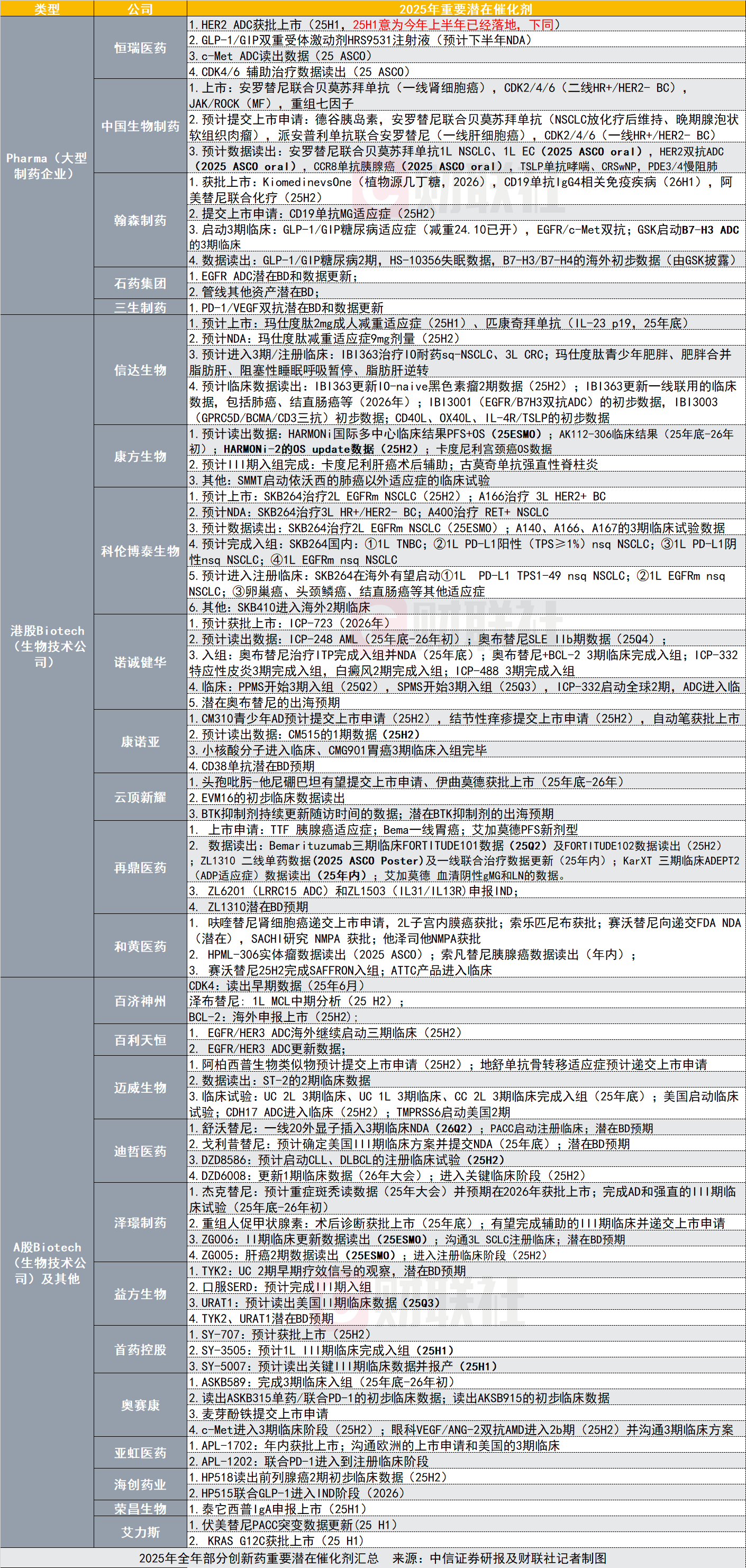

今年下半年还有哪些创新药领域值得关注?陈竹分析道:“我们判断ADC(抗体药物偶联物)、IO(免疫肿瘤治疗)迭代、GLP-1迭代、TCE(T细胞衔接器)、通用型细胞治疗、IBD(炎症性肠病)等领域是潜力重磅炸弹方向,国内公司均有布局,目前进度处于临床I/Ⅱ/Ⅲ期为主。我们预计商业化井喷阶段即将到来,2025年下半年多个创新药龙头公司催化剂密集,其进展值得期待。(详见下表)”

在创新药的价值重估中,也出现了争议和分歧,主要集中于对海外授权交易标的尚处临床前或早期阶段、产品真实市场潜力尚未完全验证,有业内人士担心,中国创新药是否“卖青苗”,即以“尚未长成”的潜力资产,急于换取短期回款和海外背书,从而错失未来主导全球市场的更大机会。典型案例如两年前中国药企普米斯生物以5500万美元首付款将自主研发的双抗平台及核心候选药PM8002(后命名为BNT327)整体授予一家海外药企,而今年,该药又被海外药企以13亿美元的价格再次授权给下一买家。这两次交易间的巨大差额,引起了行业和市场的关注。

对于创新药“卖青苗”的质疑,接受财联社记者采访的多数药企高管并不认可。恒瑞医药(600276.SH)副总裁、上海恒瑞首席执行官贺峰指出:“成功的BD(对外授权交易)实际上是双赢,不是‘卖青苗’。一方面,通过对外合作,可以与国外公司对创新项目进行风险共担,公司可通过首付款和里程碑收入对研发费用实现相应补偿;另一方面,通过对外合作可以学习更多海外企业的先进经验,提升自己的研发能力。比如海外跨国药企在调研评估潜在产品时,会有多轮既杂又细的问题,从发现研究、临床研究,到工艺生产,每个环节回答的问题加起来是成百上千。在梳理思路和回答问题的过程中,也能让中国的药企了解并学习海外跨国药企在各个环节的认知、把控与经验。”

邹建军也赞同不必过于担忧,君实生物将对外授权当作建设平台型企业的重要渠道,探索与全球合作伙伴的更多战略合作机会,一方面以此补充和拓展自身管线,寻找具有巨大临床价值与市场潜力的候选药物,另一方面也积极推动多元化的商务合作模式。无论是授权引进、联合开发,还是联合商业化,都是力求在海外市场实现更高效的商业化落地。

从全球经验看,临床阶段的BD交易是创新药产业链的常例。和铂医药(02142.HK)董事长王劲松表示,Biotech(生物技术公司)将管线在需要重资本投入的临床阶段交由跨国药企合作开发,是产业生态中长期存在的机制安排。当前中国企业的此类合作集中出现,恰恰反映出国际市场对我国创新药研发能力和产业体系的认可。

不过,对外授权交易也有变数。如在2022年,科伦博泰生物(06990.HK)曾与默沙东签署了高达118亿美元的ADC合作协议,涵盖9个临床与临床前项目。而至2023年10月,默沙东“退货”其中两款临床前资产的授权,并决定不行使另一项选择权。

某生物医药上市公司高管、资深医药行业专家杨涛告诉财联社记者,跨国药企在对外授权合作中常展现出远超一般预期的审慎态度。一方面,项目的技术逻辑和临床数据必须在其内部多个评估环节中经受严密反复的验证;另一方面,授权决策还会受到企业整体战略方向、内部资源分配甚至组织架构调整等因素的动态影响。“中国创新药企业需以更理性的心态看待BD的不确定性和高波动性,更要聚焦于夯实底层技术能力、保持临床数据的透明度,并在早期就建立起相应的抗风险机制。”他进一步指出:“即便成功实现首笔对外授权,也远非‘安全上岸’,真正成功的BD合作往往是一场长期拉锯的耐力赛。”

同时,毋庸置疑的是,过度依赖对外授权模式也可能制约产业未来发展,中国药企要真正开发出全球大单品,必然需要更深入的国际化以及品牌的自主出海。

目前,我国创新药自主出海已现批量成果。如和黄医药(00013.HK)的呋喹替尼、君实生物的特瑞普利单抗、亿帆医药(002019.SZ)的F-627等本土创新药,均通过“自主出海”获准在美国上市销售,且定价均远高于国内。翰森制药的阿美替尼近期也在英国获批上市,成为该公司第一款在海外获批的自研新药。此外,如复旦张江(688505.SH)的复美达(全球首款针对鲜红斑痣的光动力药物)等多个本土药企产品,正在美国推进临床以期拓宽全球化销售。

“品牌自主出海”的飞跃极其重要,但也注定极为艰难。杨涛认为,进入全球竞争意味着企业离开熟悉的本土主场,必须面对国际临床、注册、营销体系等方面的全面挑战。这不仅需要具备全球思维的策略与技巧,更需要从底层战略出发,推动企业在组织结构、研发模式、资源配置乃至文化理念上的深度变革,“这是真正的全方位转型,而不是简单的路径复制。”

【2】三分之一的用时十分之一的费用 AI改写创新药规则

国际上一直有“三个十”的说法,即成功研发一款新药通常需要花费10年时间、投入大约10亿美元、仅有10%的成功率。而现实情况甚至更加严峻,数据显示,一款新药从初始研究到上市,一般需要12-15年,平均成本大约26亿美元。

在创新药研发这场长周期、高风险的“科学马拉松”中,如何才能破局?

对此,AI已初步给出一些答案。

据财联社记者了解,传统新药研发中,起主导作用的一般是生物学或药化的项目负责人,项目成功与否以及项目的具体走向,主要依靠项目负责人的经验和思考,这就导致了不同的项目由不同的负责人来做,其结果可能天差地别。

而AI不受人为因素影响,它依托人们输入的数据为创新药物研发提供人类经验之外的可能性。随着数据量的增加,AI一直在进步,甚至是无上限的进步。

近期,总部位于上海的英矽智能的在研药Rentosertib(原名ISM001-055)的IIa期临床研究结果被刊登于全球顶尖学术期刊《自然•医学》(Nature Medicine)。IIa期数据初步验证了该药物分子的安全性和有效性,Rentosertib成为目前全世界进展最快的AI药物之一。

英矽智能联合首席执行官兼首席科学官任峰向财联社记者介绍称:“该药物分子是英矽智能生成式AI找到的一个全新的靶点,并用生成式AI针对这个靶点的结构,从头生成了这种小分子,创新性较强。目前全球只有我们一家,针对TNIK靶点在临床上有分子。”数据显示,Rentosertib从早期的靶点发现一直到临床前候选化合物的确定,用了18个月的时间,花了260万美元的研发投入。而据文献数据,以医药业界平均水平计算,做同样的事情,需要4年半的时间,需要花费几千万美元以上的研发投入。对比而言,AI研发的时间缩短了三分之二,研发费用是此前行业平均的十分之一。

展望未来,陈竹认为,AI将会改变创新药规则,带来研发效率提升、临床成功率提升和制药范式的改变。且随着PCC(临床前候选化合物)前流程的逐步加速和范式转变,叠加临床阶段AI的逐渐覆盖,AI有望打通体内和体外数据壁垒,真正实现药物发现的星辰大海。

新技术不仅体现在药物研发领域,在重大脑部疾病治疗方面,脑机接口提供了新的可能。

癫痫、渐冻症、阿尔兹海默症等除了给患者造成生理疼痛外,更导致功能丧失和心理创伤等痛苦。此前,多家跨国药企在阿尔茨海默症等领域研发折戟,新药机制未明、靶点验证难、临床转化率低等问题始终难以克服。

而当下,通过意念上网及操作各种App、控制智能轮椅和智能家居设备,无需动手,癫痫患者术后两天内便可实现“脑控”玩乒乓球和贪吃蛇游戏……当前沿科技照进现实,脑机接口在治疗重大脑部疾病方面给出了一条不同于传统药物疗法的新路径。

今年以来,我国脑机接口(BCI)有了快速进展,开展首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验,成为上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室2024年12月成立以来的首项重要成果:10例受试者的大脑植入电极后,经过短时间训练,通过解码其大脑神经电活动,想说的话通过与脑部电极相连的电脑显示出来。

同时,标准化与政策框架也在逐步完善。今年3月,中国信通院发布《脑机接口标准化路线图》,明确技术、产业和伦理标准路径。上海出台了产业培育行动方案,目标在2027年前,实现高质量脑控,半侵入式脑机接口产品在国内率先实现临床应用,侵入式脑机接口研发取得突破,脑机接口创新生态初步构建。

在创新企业中,上海脑虎科技通过对癫痫患者植入公司研发的柔性BCI,进而通过公司的XessOS脑机操作系统,实现了患者对部分游戏的脑控操作。

由于脑部疾病的复杂性远超其他器官疾病,而海量的脑部神经元更让药物研发困难重重,BCI在精准性、功能恢复、副作用控制方面有超越传统药物的优势,尤其适用于神经通路中断或电活动异常的疾病。随着技术成熟,BCI或将成为脑部疾病治疗的核心手段,与药物形成互补。

(脑虎科技部分BCI产品 财联社记者摄)

在脑虎科技,财联社记者见到了多款公司自主研发的柔性BCI产品,基本覆盖了脑机接口全链条产品。不同类型的集成式BCI与不同通道数的柔性电极等相连,最薄仅有2毫米的芯片上连接着比头发丝更细的柔性微电极阵列,小小产品里集成了神经生物学、材料学、AI、芯片等多个领域的高精尖技术。在另一台公司自主研发的机器上,通过屏幕能准确观察到公司高通量神经信号采集系统所捕捉到的小鼠、恒河猴等动物脑电波。

对于未来的研发方向,脑虎科技方面向财联社记者表示,如何在利用大脑功能与避免损伤之间取得平衡,是侵入式脑机接口技术的核心难点,脑虎科技选择硬膜下植入正是综合权衡后的解决方案。相较于插入脑组织,此方案能大大降低对大脑的损伤;同时,相比硬膜上植入,硬膜下更贴近脑组织,能获取质量更高、精度更高的脑电信号。

据介绍,脑虎科技更大的目标是通过BCI技术重塑和强化人的感知与认知,进而保护、探索并延伸大脑边界,让HI(人类智能)与AI(人工智能)实现从交互到共生的发展。

【3】获批数十年增十倍 国产创新药穿越“丛林法则”的周期博弈

十年为期,中国创新药产业如何从1.0阶段的“构建能力、验证机制”,迎来2.0阶段的“全面爆发、兑现市场”?

回望2015,“722核查风暴”和当年8月国务院印发的《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》,开启了一场波澜壮阔的改革,坚定了我国药企从仿制药向创新药转型的步伐。

一组数据可直观反映转型成效:据国家药监局《2024年度药品审评报告》,当年国内获批创新药数量激增至40余款,较2015年增长近10倍;同期,全国医药研发投入从约500亿元增至逾1210亿元;临床试验项目总数由不足200项增长至4900余项。

“在2020至2021年间的资本高光期,也就是大家口中的‘创新药泡沫期’,催生了大批初创Biotech公司,促使头部药企集中加码创新药研发,扩张管线。按创新药研发的周期来看,正是那一阶段的大规模投入,带来了2025年前后中国创新药领域的井喷现象,因为正好到一部分临床管线读出临床数据,可以对外授权,同时还有一批创新药获批上市实现商业化的时间点。”杨涛如此认为。

但这场转型,中国药企走得并不轻松。“如履薄冰”,是受访创新药企掌门人对财联社记者说的高频词。高风险的创新药研发向来都是“九死一生”,“丛林法则”的残酷性在这个行业的竞争中展现地淋漓尽致。

尤其是在2022-2024年间,在创新药的资本寒冬下,多家Biotech砍管线、出售资产回笼现金。据统计,这一时期至少有20家Biotech因资金链断裂或估值坍塌被迫退市或被并购,包括博际生物、联拓生物、蓝盾生物等。

而如今,创新药的立项门槛也与十年前大不相同,研发靶点全面前移,对企业提出更高要求。

“十年前,中国的药物研发还处于‘跟跑’阶段,能够紧跟国际研发节奏已属不易。现在,行业标准已全面抬升,想要确保项目有竞争力,企业立项时要么做first-in-class(首创)和best-in-class(同类最优),要么就得在早期研发和临床阶段都做到全球前三。我们不能再等国际成熟路径来照搬,而是必须从源头靶点开始,自己一步步探索机制、推进试验。”贺峰向财联社记者表示,研发靶点前移是行业发展的要求,产业也因此加速走向更具原创力与自主性的阶段。

据介绍,本世纪初,恒瑞医药即以上市募资投建上海恒瑞研发中心,经过20余年发展,上海恒瑞已打造为创新药研发中心及高端制剂生产基地,在公司已上市的23款创新药中,有15款由上海恒瑞早期研发。

除了自身努力外,政策的支持在关键问题的解决上也至关重要。科济药业(02171.HK)是我国代表性CAR-T(T细胞免疫疗法)企业,依托上海海关和上海市十余部门组建的生物医药特殊物品进出境联合监管机制,科济药业被纳入联合监管机制的试点单位,解决了进出口难题。

实际上,监管改革一直在为中国创新药提速助力,包括缩短临床试验审批、MAH(药品上市许可持有人)制度落地、境外试验数据互认等。近期,《支持创新药高质量发展的若干措施》印发,对创新药的发展全链条支持,同时商保创新药目录机制正式发布。各地也已发布全链条支持创新药政策,如上海去年出台《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》,围绕研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资、数据资源、国际化等关键环节,坚持全链条创新、全链条改革、全链条赋能。

上海市药监局方面告诉财联社记者,市药监局将紧跟医药科技创新前沿,精准对接企业需求,对创新药和创新医疗器械实行“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”,对创新药械注册申报、现场核查、审评审批中遇到的问题提供专业服务和支持,全力帮助企业把创新研发成果转化为新产品、转化为生产力;继续助推进口药品和高端医疗装备引进本土生产,并支持上海医药产品走向国际市场。

在政策推动和创新生态滋养下,上海张江药谷已成为重要的创新药企集聚地。张江药谷方面向财联社记者提供的信息显示:目前,张江集聚了2300家生物医药创新主体;全球医药和器械企业10强各有三分之二已入驻张江;全球医药20强有10家在张江设立开放式创新中心;境内外资本市场上市企业达64家;中国医药工业百强有40%布局张江;近五年来企业风险融资超过1100亿元。

翰森制药方面向财联社记者介绍道,从2011年开始在张江筹建研发中心至今,翰森制药已成功上市多款创新药,2020年开始保持每年8-10个IND申请、1-3个新产品获批(含新适应症)的速度,预计2025年将创新产品收入占比快速增至80%以上。

“十四五期间,公司通过‘张江生态体系+政策红利’双轮驱动,累计获得政府扶持资金近4000万元,显著降低研发成本并加速产业化落地。”复旦张江董事会主席兼总经理赵大君向财联社记者介绍称,公司研发创新与产业化进程深度受益于上海张江高科技园区的政策赋能、资本联动、人才集聚及国际化生态。

这一次,不只是企业在奔跑。从政府政策、资本工具到监管协同,中国创新药产业正沿着临床价值这一核心坐标,迈出厚重而持续的脚步——在“丛林法则”的周期博弈中,真正站稳脚跟,才有资格期待下一个价值兑现周期的到来。