①罗黎明称当前政策端不断释放积极信号,新“国九条”、“地产新政”等产业政策持续发布,将进一步提振市场信心;

②章俊认为,伴随着美国经济走弱和美联储启动降息,全球资本流向有望回流新兴市场;

③杨超认为,2024年下半年,政策直指资本市场高质量发展,A股震荡上行概率或大幅提升。

摘要:

中国M1同比增速从2022年3季度的6.4%下降到2024年4月的-1.4%,我们从M1的统计口径出发,讨论M1变化的影响。M1真正的本质特征是直接可用于支付的金融工具,其统计口径会受到金融创新和监管变化的影响。结合IMF与联合国的定义,M1不一定要是存款(虽然统计上存款可能占较大部分),它可以是各类符合条件的金融工具;组成M1的金融工具必须可直接用于支付,“直接”的内涵包括支付过程中不会有面值损失、没有延迟、没有罚息等等其他限制。全球主要经济体的M1统计虽然有一定区别,但基本都符合M1的本质特征。金融工具的创新可能会使得一些新的资产具备M1的特征,监管规定的改变也使得一些金融工具获得M1的特征。在统计实践当中,想要准确地统计M1并不容易。

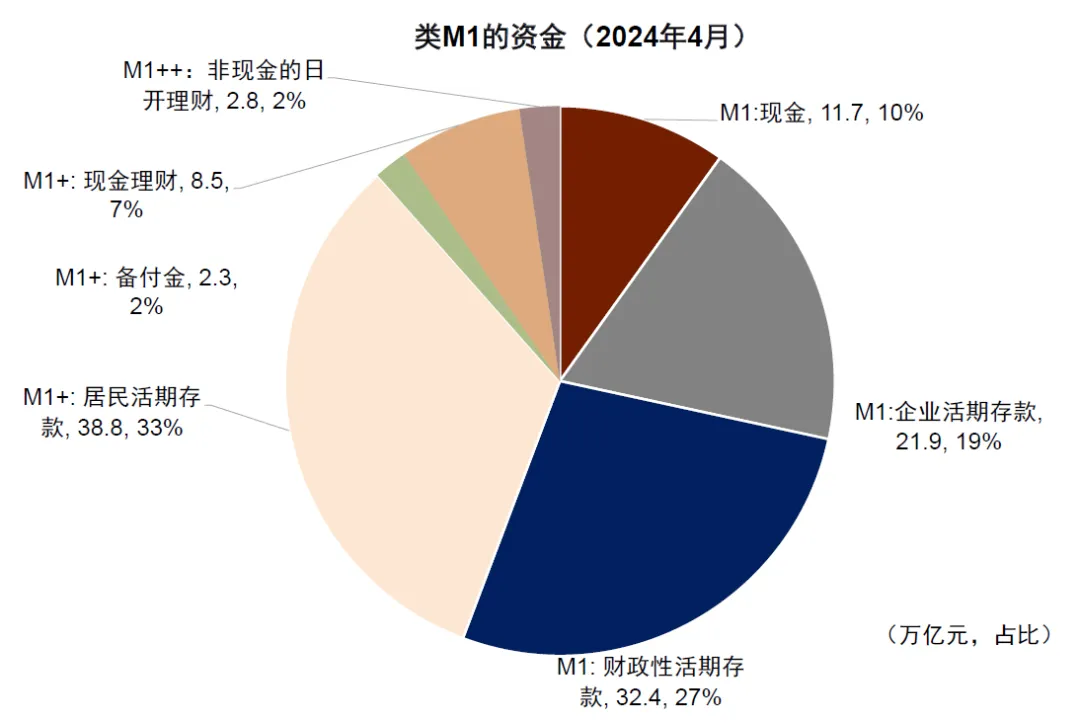

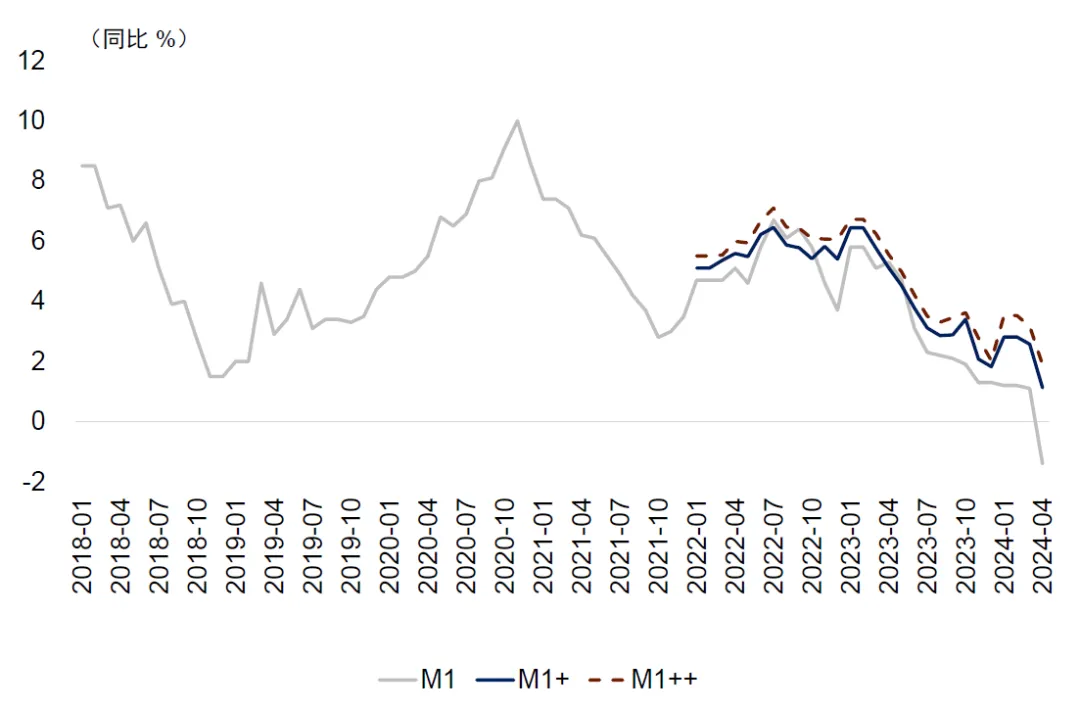

从M1的本质特征来看,中国可能存在一些具备M1属性,但是尚没有纳入M1统计的金融工具。这样的金融工具可能主要包括三类,第一是居民活期存款,第二是部分非存款类的金融产品、其中可能主要是日开理财,第三是第三方支付机构的备付金。参考美国的历史经验和加拿大的现行统计,我们提出一个类M1的概念,将各种具备M1特性的资金加入到M1的统计当中。我们将M1、居民活期存款、日开现金管理类的理财产品与备付金的规模合计为“M1+”,将M1+与日开的非现金管理类理财产品规模合计为“M1++”。2024年4月M1+的同比增速为1.1%,M1++的同比增速为1.9%。

对于实体部门来讲,将活期存款变为理财产品影响的是实体部门的资产结构,但是这种资产结构的改变对其经济行为可能影响不大。因此,从实体部门来看,M1+与M1++的增速可能比M1增速更有意义。M1+与M1++的增速处于低位、但没有大幅下滑,说明经济运行偏弱、但也存在一定韧性。如果聚焦于活期存款的话,企业的活期存款增速比较弱,居民、财政性的活期存款增速较去年年底小幅上升,这样的结构性特征与经济运行总体特点还是较为一致的。从金融部门来看,负债结构的改变可能会对银行的综合息差以及接下来的扩表行为产生影响,这种情况下,财政扩张的作用相对更为重要。

正文:

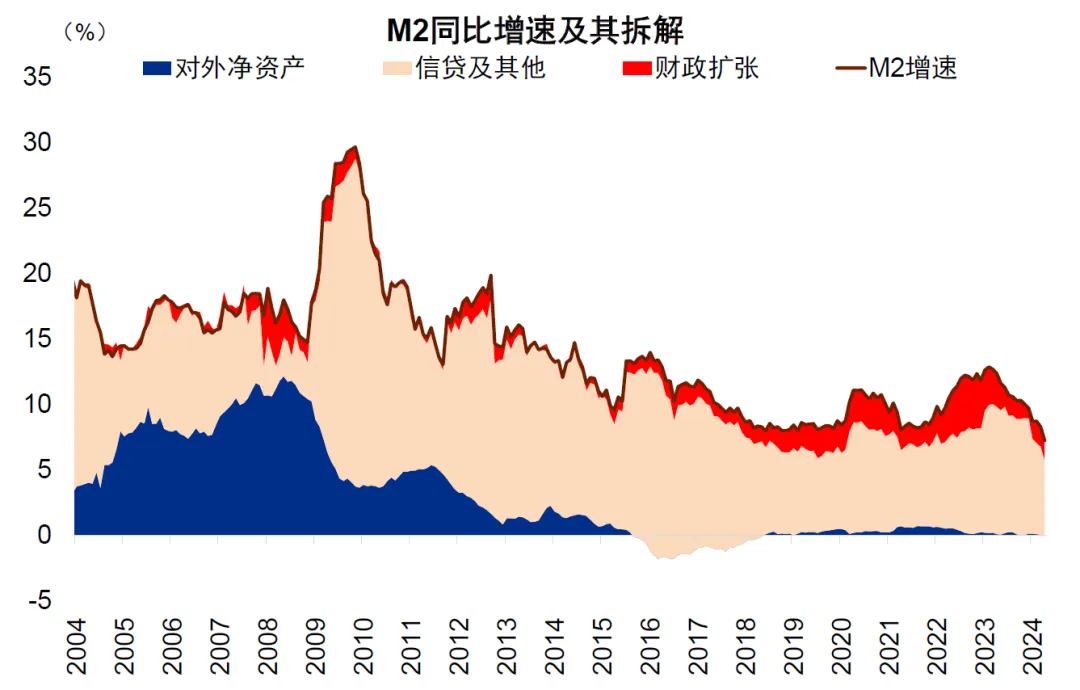

本轮M1同比增速大约在2022年3季度见顶,目前已经下行了超过1年。M1同比增速从2022年3季度的6.4%下降到2024年4月的-1.4%,已经累计下行了7.8个百分点。市场一般认为M1是当期经济活动的反映,但是从M1下行以来,以PMI为代表的经济活动指标并未出现大幅的下行,跟历史上5轮M1趋势下行过程中的PMI表现相比,本轮M1下行过程中PMI的走势并不算弱(图表1)。2024年4月M1同比增速相比2023年12月下降了2.7个百分点,但是经济活动并未显著恶化。对于M1与经济活动背离的解释有很多,包括需求来源(外需可能是PMI的主要驱动力)、供给变化(疫情的影响)等等。本文尝试从M1的口径出发,探讨哪些资金可能是被忽视的“类M1”,并从实体部门与金融部门资产负债表的角度分析M1与类M1变化的经济含义。

图表1:相比历次M1下行过程中的PMI走势,本轮M1下行过程中的PMI并不算弱

资料来源:Wind,中金公司研究部

M1本质的特征是直接可支付,而非存款期限

一般来说,市场普遍认为M1包含现金和活期存款,并把期限作为这一定义背后的本质特征。出于简化处理考虑,我们可以把市场对货币的普遍认识归纳为:M0为本币现金,M1为M0加本币活期存款,M2为M1加本币定期存款。从这个理解来看,M1和M2的主要差别是存款的期限。

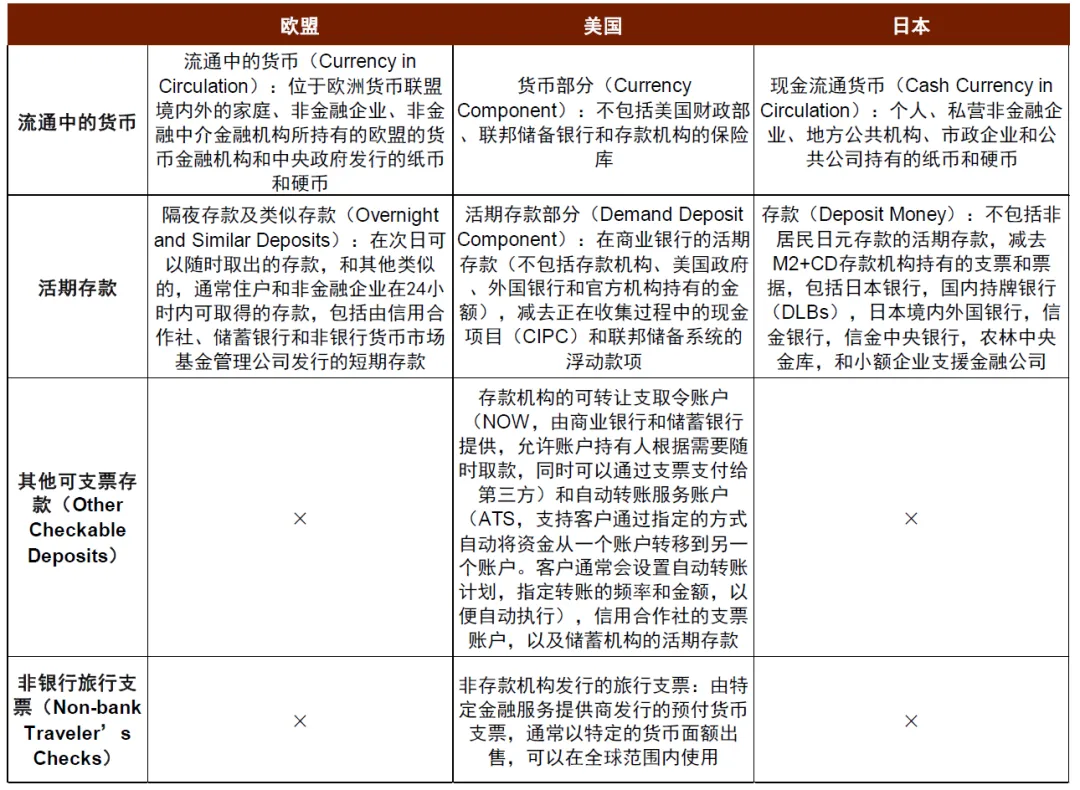

但事实上,存款期限并不是M1定义背后的本质特征,国际M1的统计实践中其实还包括非存款的M1组成元素。举例来说,美国的M1统计当中包括“旅行支票”(Non-bank Traveler’s Checks)。旅行支票是由非银行金融机构(通常称为旅行支票发行人)发行的一种固定金额票据,顾客支付固定的金额和一定的服务费来购买这种票据,在旅行时使用它购买商品或服务,顾客也可以用旅行支票兑换现金。

M1真正的本质特征是直接可用于支付(Transferable)的金融工具。IMF货币统计手册对M1的定义为流通中的货币加可用于支付的存款(Transferable deposits)。对于可支付的存款,我们可以找到两种普遍使用的官方定义,具体来看:

第一,来自于IMF的货币统计手册[1]:所有可用于第三方直接支付的金融工具均应归类为可转移存款,无论该工具的名称如何。(All financial instruments that can be used for direct third-party payments should be classified as transferable deposits, regardless of the designation of the instrument.)

第二,来自于联合国的国民账户体系(SNA)[2] :可转让存款包括(a)可按面值按要求兑换的所有存款,无需罚款或限制;(b) 可通过支票或转帐指令自由转让,以及(c)通常用于支付的其他款项。(Transferable deposits comprise all deposits that are (a) exchangeable on demand at par, without penalty or restriction; (b) freely transferable by cheque or giro-order and (c) otherwise commonly used to make payments.)

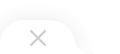

我们将这两个定义结合起来理解M1的特征,第一,M1不一定要是存款(虽然统计上存款可能占较大部分),它可以是各类符合条件的金融工具;第二,组成M1的金融工具必须可直接用于支付,这个直接包括支付过程中不会有面值损失、没有延迟、没有罚息等等其他限制。虽然对于多长时间算作没有延迟有一定的争议,但这不影响我们定性地理解M1的本质特征。全球主要经济体的M1统计虽然有一定区别,但基本都符合M1的本质特征(图表1)。

图表2:欧盟、美国和日本M1统计对比

资料来源:Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.,中金公司研究部

M1的统计会受到金融创新和监管变化的影响

虽然M1的本质特征是比较清楚的,但是在统计实践当中,想要准确地统计M1并不容易。从全球的经验来看,金融工具的创新总是会使得一些新的资产具备M1的特征,而监管规定的改变也使得一些金融工具获得M1的特征。

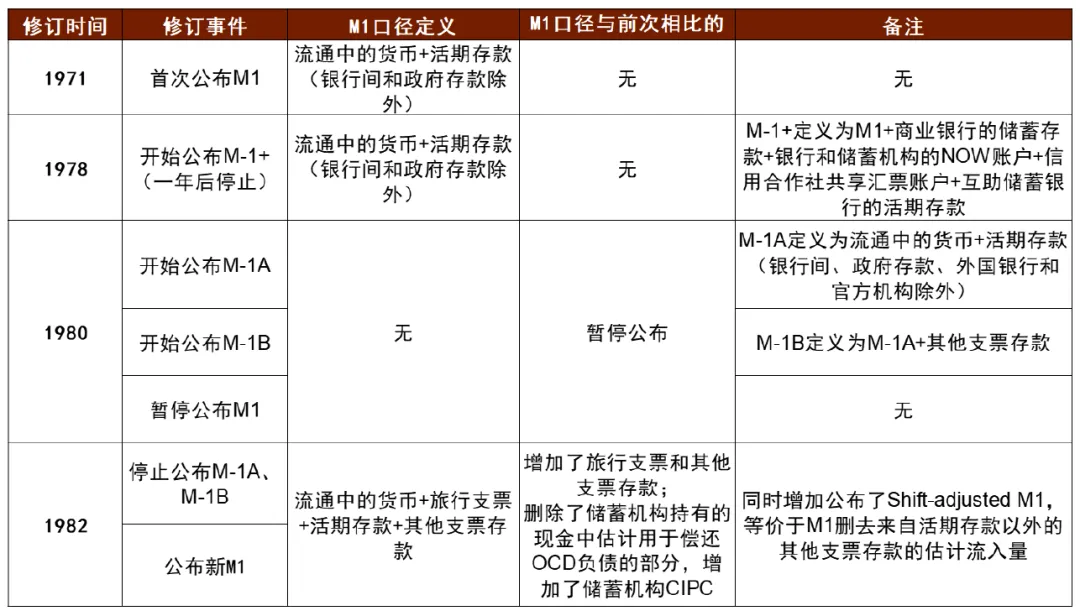

金融创新会影响M1的统计范围,使得M1统计口径变化频繁。20世纪70年代,由于通胀和利率不断走高,美国银行的顾客希望有新的金融产品替代原来利息较低的活期存款,同时支付技术的不断改善了给了银行提供新金融产品的契机。在这个背景下,可转让支付命令(NOW)账户和自动转账服务(ATS)账户等新的金融工具应运而生,对传统活期存款产生了一定的替代作用。1978年11月起,美国开始公布补充货币总量M-1+指标,以弥补M1增长受到的ATS等的扰动,根据当时发布的数据来看,1978年10月美国M1年增长率为7.7%,而M-1+年同比增速为5.6%。由于活期存款进一步被计息存款和新兴金融工具替代,1980年美国公布M-1A和M-1B指标替代M1。经过多轮调整后,1982年1月美国又停止公布M-1A和M-1B,重新公布M1。在不到5年的时间里多次调整M1统计口径,可见在金融产品不断创新的过程当中,获得一个稳定的M1口径是非常不容易的事情。

图表3:美国M1统计口径变化

资料来源:美联储蓝皮书https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc_historical_year.htm,中金公司研究部

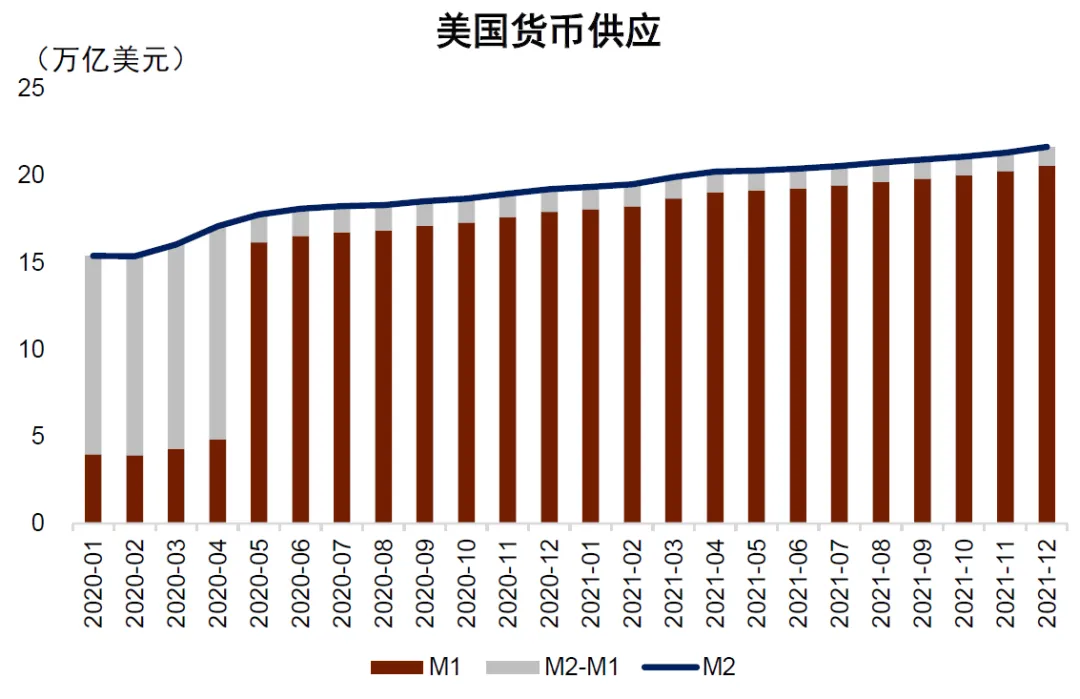

监管措施的变化也会影响M1的统计范围。举例来说,2020年5月,美国M1环比增加11.3万亿美元,环比增速达到233.5%,使得2020年5月-2021年4月的M1同比增速一直维持在290%以上。虽然有部分分析师将此理解为私人部门经济活动大幅改善,但实际上这与经济活动的联系并不大。2020年4月24日,美联储宣布了一项新的监管修订措施,即Regulation D[3]不再施加对于储蓄存款账户(savings deposit account)的资金进出限制(原来的限制为每个月资金进出6次),这导致银行的储蓄存款账户实际上变成了交易账户(transaction account)。储蓄存款账户中的资金原来为准货币(非M1但包含在M2当中),但是在新的监管方案实行之后,储蓄账户变为交易账户,资金不再是准货币、而是记为M1,数据显示准货币(M2中非M1的部分)大幅下降而M2总量相对平稳。

图表4:2020年5月美国M1的突变没有太强的经济含义

资料来源:Wind,中金公司研究部

对当前中国M1统计口径的探讨

在对具体的口径分析之前,我们先要明确M1的统计口径总是伴随着争议和妥协,因为很多金融工具的可直接用于支付的程度并不容易确定,而且跟不同国家的支付实践有很大的关系。举例来说,我们在前文提到美国把旅行支票(Non-bank Traveler’s Checks)记入M1,但是这类金融产品在其他大多数国家是不计入M1的。有些国家甚至会同时公布两个类似M1的货币统计指标,比如上文提到的美国在1980年同时发布M-1A和M-1B。除了历史上的实践之外,加拿大到目前为止还同时发布M1+和M1++[4]。其中M1+中主要包括了现金和支票存款(chequable deposit)。加拿大央行指出,部分通知存款(notice deposits)在现实中也经常用于支付、与支票存款存在很大的相似性[5],因此将M1+与部分通知存款(notice deposits)组合成为M1++,也作为官方指标公布。

中国可能存在一些具备M1属性,但是尚没有纳入M1统计的金融工具。如果从M1本质特征(直接可用于支付)的角度来看,这样的金融工具可能主要包括三类,第一是居民活期存款,第二是部分理财类的金融产品,第三是第三方支付机构的备付金。具体来看:

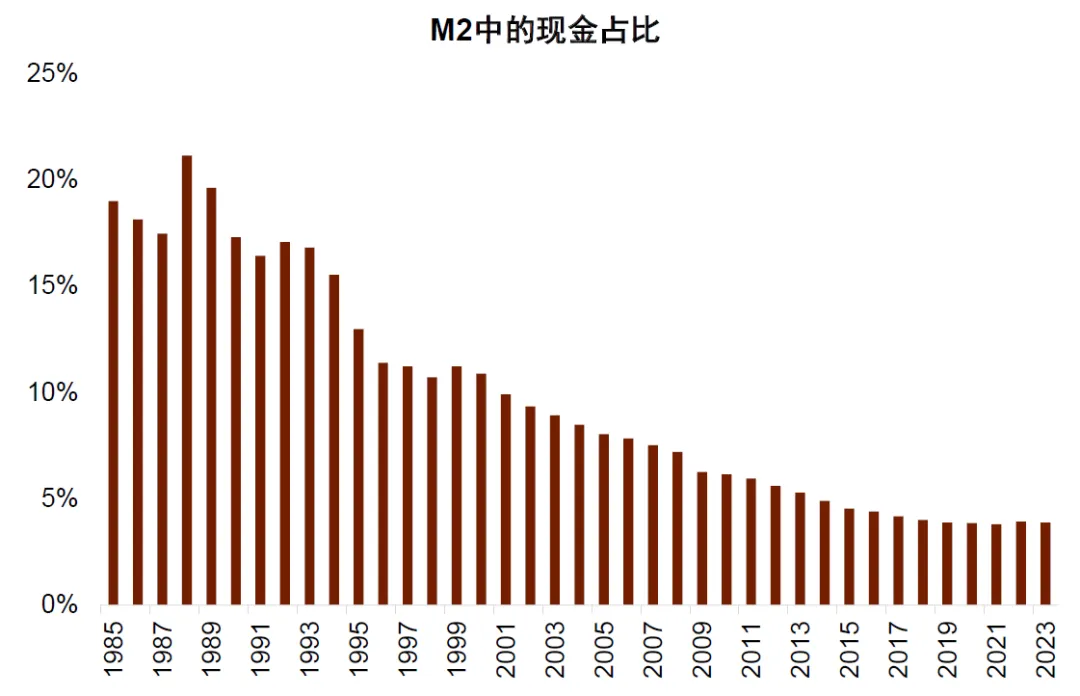

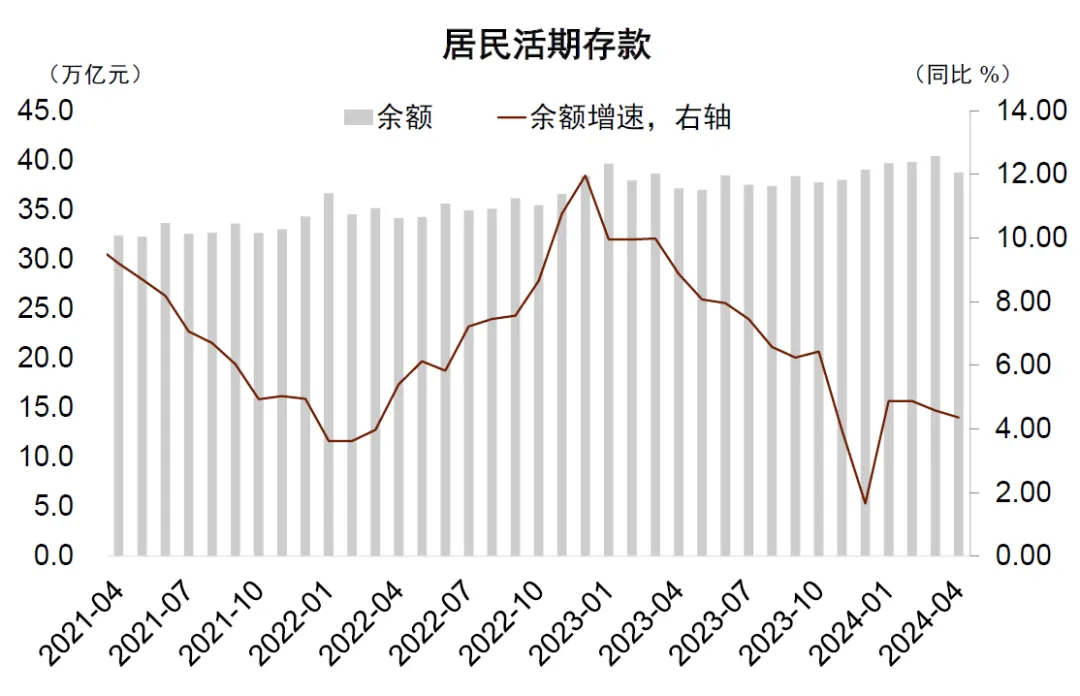

中国居民活期存款的流动性相较M1统计口径制定时已经发生了较大的变化,目前具备记入M1的潜质。1994年10月中国人民银行发布《货币供应量统计和公布暂行办法》,当时没有将居民活期存款纳入M1的统计范围,直到现在居民的活期存款也未纳入M1。之所以这样是有一定的历史背景的,当时的个人存款被统一被成为“储蓄存款”,分为活期储蓄和定期储蓄,但无论是活期储蓄还是定期储蓄,其流动性在当时都受到较大的限制。因为缺乏银行卡和便利的支付手段,自动取款机当时也并不普及,居民想要使用活期储蓄还是要去银行网点办理取款手续,这个过程中面临各种摩擦。也就是说,当时的活期储蓄存款并不能满足直接用于支付这一M1的本质特征。实际上,在上个世纪80-90年代,现金可能是最为重要的支付手段,平均来看,1985-1999年,流通中的现金占到M2的16%。然而,随着银行卡的普及,居民的活期存款目前完全可以用于直接支付,不再需要转化成现金,过去10年流通中的现金占M2的比例基本稳定在4%左右(图表5)。

2015年之后央行发布的信贷收支表中,个人存款项下已经不再继续使用“储蓄存款”,转而使用定期存款和活期存款。截至2024年4月,居民活期存款为38.8万亿元,同比增速为4.4%(图表6)。

图表5:1990年以来,现金在M2中的占比不断下降

资料来源:Wind,中金公司研究部

图表6:居民活期存款的余额与增速

资料来源:Wind,中金公司研究部

其次,部分非存款类的金融产品已经具备了一定M1的特征。近年来中国非存款类的金融产品快速发展,比如货币市场基金、理财产品(互相之间有交叉)。事实上,一些货币市场基金或者理财产品甚至部分满足M1的定义,比如支付宝的余额宝、微信的零钱通、以及一些银行提供的理财产品,均可以用于购物支付;还有一些理财产品或者货币基金可以随时提取用于支付。考虑到存款利率的下行、打击存款补息之后的资金转移,将此类产品纳入M1考量范围的必要性也是上升的。根据IMF货币统计的指引,如果非存款类的金融工具也具备了可直接用于支付的特性,是可以被当作M1对待的[6]。

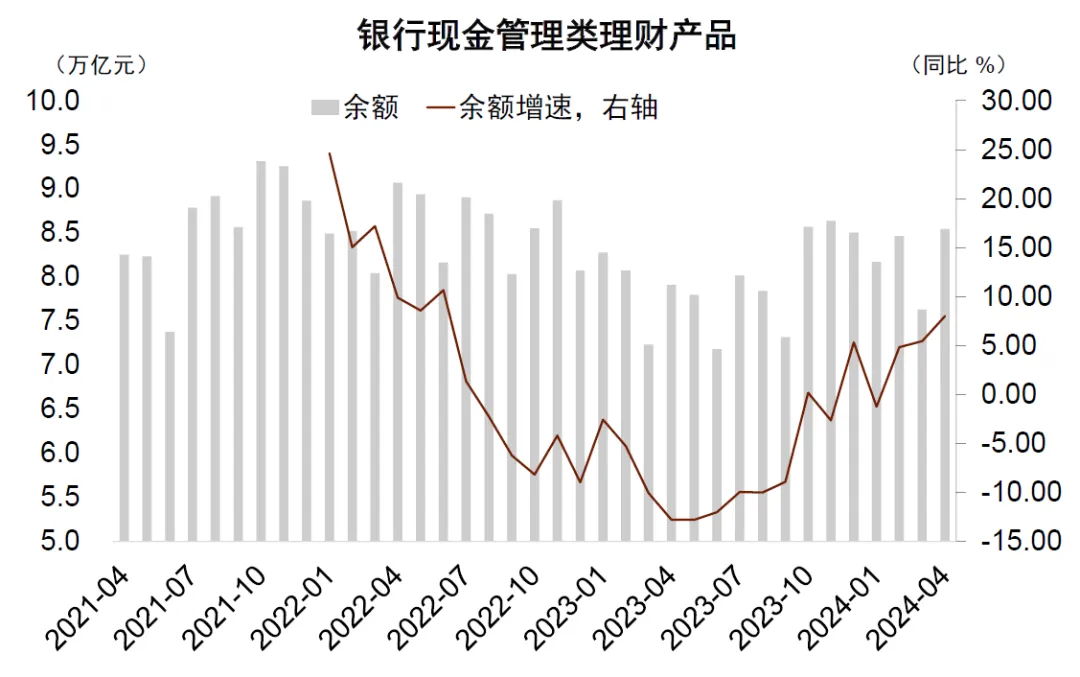

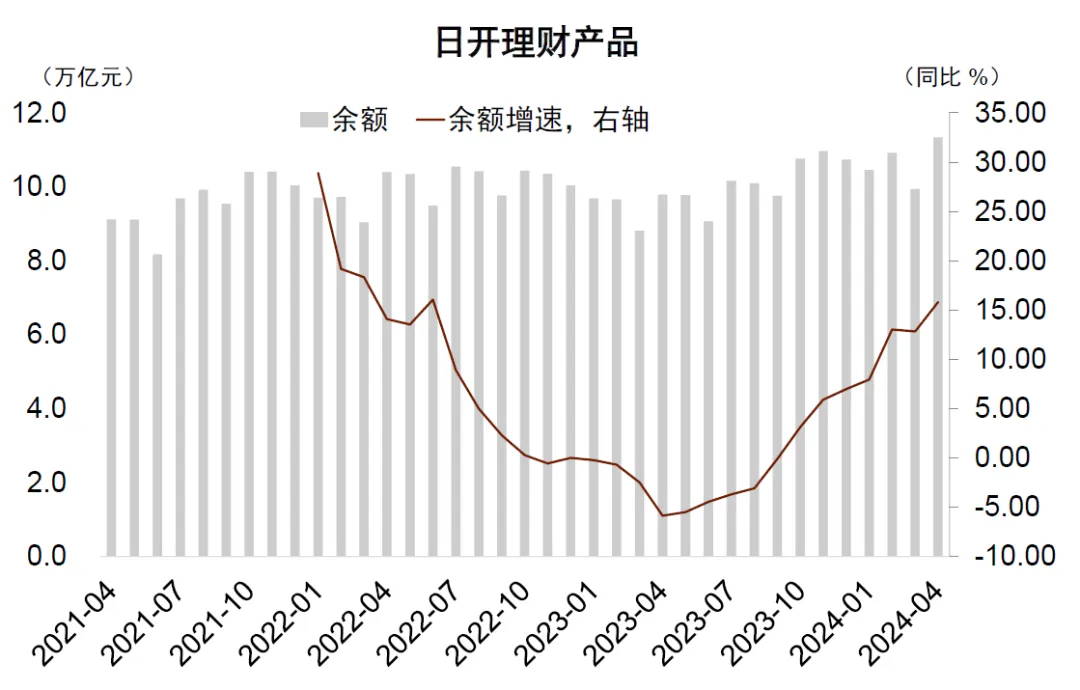

从目前可获得的数据来看,根据中金银行组的跟踪,目前日开现金管理类产品截至2024年4月为8.5万亿元,同比增速为8%。这部分现金管理类产品可以快速用于支付,具备一定的M1特征。如果再算上固收类、权益类的产品,所有日开的理财产品截至2024年4月为11.3万亿元,同比增速为15.8%。非现金管理类的日开理财产品赎回也可以快速到账用于支付、时效性上几乎可以算作没有延迟,也具备了M1的一定特性,但部分非现金类的日开产品的净值变化可能较大,从这个角度出发与货币(净值变化不应该太大)的内涵并不完全一致。

图表7:现金类理财产品的余额与增速

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

图表8:所有日开理财产品(现金类、固收类、权益类)的余额与增速

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

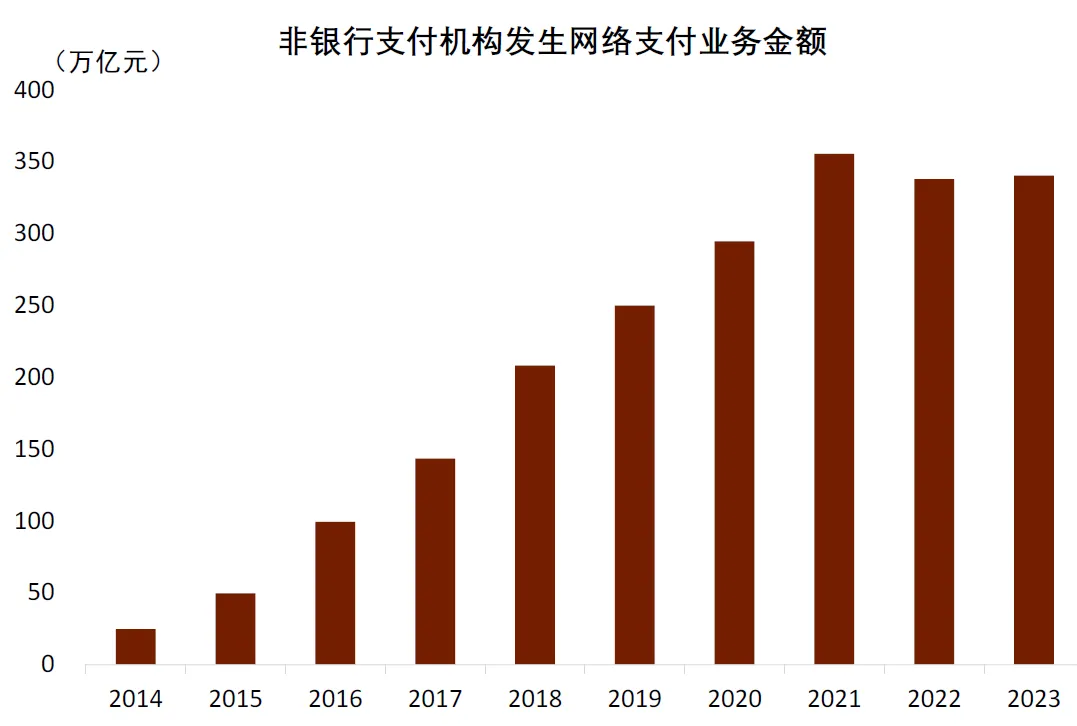

第三方支付的现金留存也具备一定的M1特征。随着移动互联网和支付技术的发展,第三方支付已经成为居民日常生活重要的手段,包括微信支付、支付宝等等。2003年10月18日淘宝网上首次推出支付宝服务,当时非银行的第三方支付机构并不是主流;到了2014年,非银行支付机构的网络支付业务额达到24.7万亿元,2023年这个数字已经达到了340.3万亿元(图表9)。

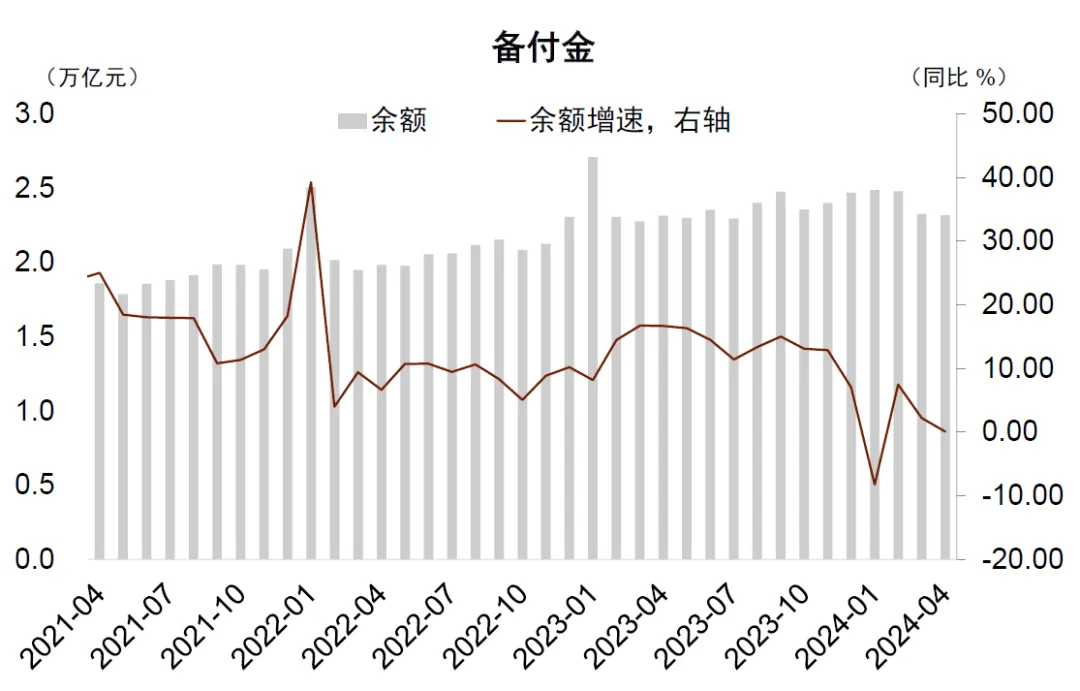

随着第三方支付的蓬勃发展,居民的一部分资金会直接留存在这些第三方机构,形成备付金。这部分备付金可以用于大部分场景下的购物而不受限制,很大程度上也可以算作M1。按照央行的要求,2019年1月14日后,这部分备付金100%完全存在央行的账户当中,体现在央行资产负债表的非金融机构存款当中,截至2024年4月已经有2.3万亿元,同比增速为0.1%(图表10)。

图表9:非银行支付机构的业务过去10年快速发展

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

图表10:备付金的余额与增速

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

从两张资产负债表理解M1与类M1

模仿美国的历史经验和加拿大的现行统计,我们提出一个类M1的概念,将各种具备M1特性的资金加入到狭义货币的统计当中。在前文提到的几类资金当中,争议相对小的应该是居民的活期存款、现金类理财与备付金,我们将M1、居民活期存款、日开现金管理类的理财产品与备付金的规模合计为“M1+”,将M1+与日开的非现金管理类理财产品规模合计为“M1++”。

4月M1+的增速为1.1%,M1++的增速为1.9%。4月M1为66.0万亿元,同比增速为-1.4%。同期居民活期存款为38.8万亿元,中金银行组测算的居民日开现金类理财规模为8.5万亿元,再加上备付金2.3万亿元,4月M1+的余额为115.6万亿元,同比增速1.1%。4月非现金管理类的日开理财规模为2.8万亿元,因此4月的M1++规模为118.4万亿元,同比增速为1.9%。

理解货币的经济含义有两个视角,第一个角度是从实体的资产负债表出发,货币是实体部门的流动性资产。第二个角度是从金融机构的资产负债表出发,货币是金融机构的负债。

从实体部门来看,M1+与M1++的增速可能比M1增速更有意义,M1+与M1++的增速处于低位、但没有大幅下滑,说明经济运行偏弱、但也存在一定韧性。实体部门的活期存款变成现金类理财,这个行为本身只是实体部门资产端的变化,并未改变实体部门可用于支付的流动性资产规模,因此我们应该更加关注M1+与M1++的增速。4月份M1+的同比增速为1.1%,较2023年12月的1.8%下降0.7个百分点;4月份M1++的同比增速为1.9%,较2023年12月的2.0%基本持平。相比以上两个序列,官方M1的增速变化相对更大,4月M1同比增速-1.4%,较2023年12月的1.3%下降2.7个百分点。我们在中期展望《双平衡的起点——中国宏观2024下半年展望》和此前发布的主题报告《从金融周期看经济韧性》中指出,中国实体经济目前主要的特点是需求不足,但在供给端效率的提升比较显著、且对房地产泡沫风险进行了一定程度的预防式管控,因此维持了经济的韧性。

图表11:类M1的资金构成

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

图表12:M1与类M1的同比增速

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

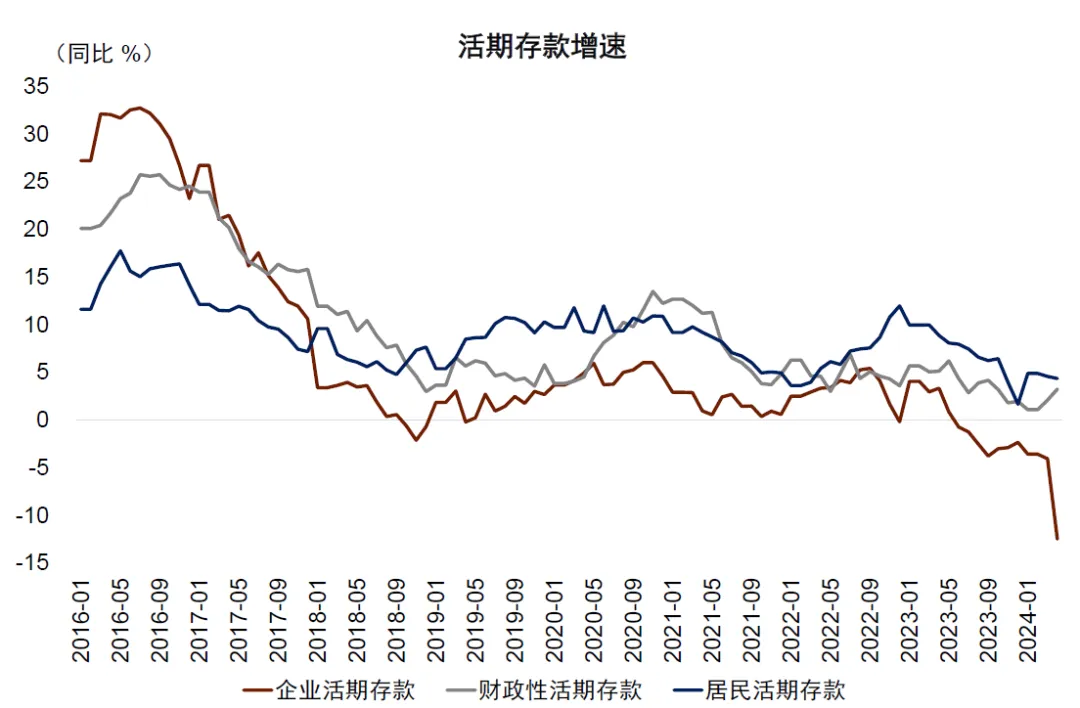

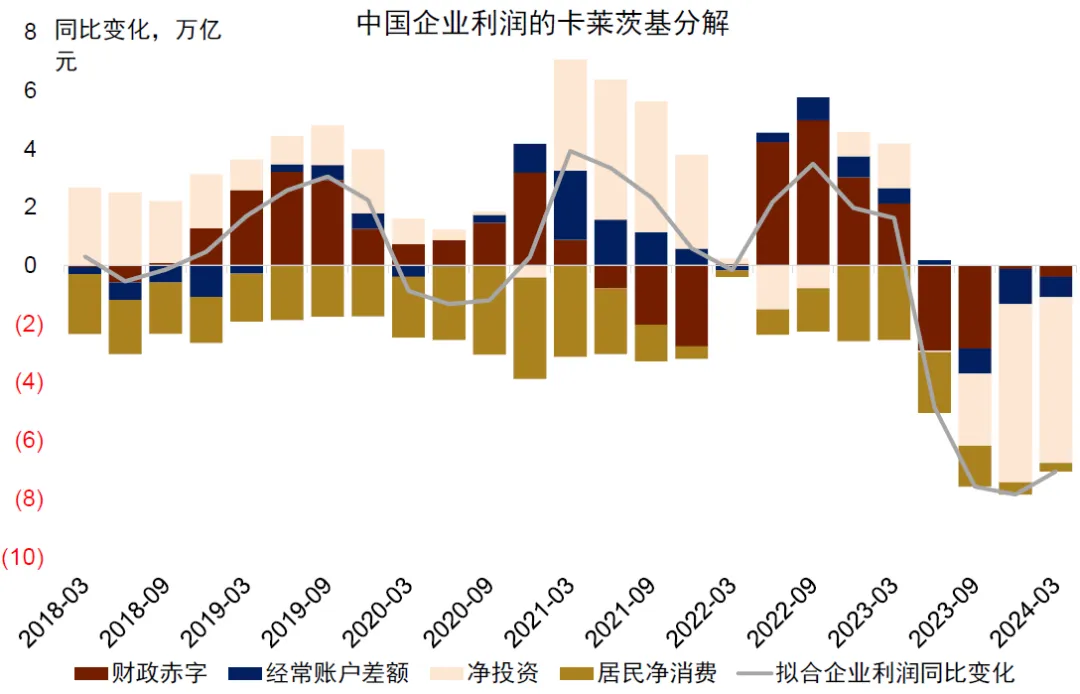

如果聚焦于活期存款的话,企业的活期存款增速比较弱,居民、财政性的活期存款增速较去年年底小幅上升,这样的结构性特征与经济运行总体特点还是较为一致的。截至2024年4月,中国的企业、居民、财政与机关团体类的活期存款一共是93.0万亿元,同比增速是-0.5%,其中企业活期存款从2023年6月开始一直同比负增长,是三类活期存款中最弱的。2024年4月企业活期存款同比增速从3月的-4.1%大幅下降到-12.5%,我们认为这个变化主要与监管禁止手工补息有关,4月企业活期存款增速的剧烈下降本身可能并不存在太强的经济含义。居民活期存款增速今年以来小幅上升,同比增速从去年年底的1.7%上升到4月的4.4%,财政与机关团体的活期存款(不包括央行账户的财政存款)也有所加速,同比增速从去年年底的2.0%上升到今年4月的3.2%。这种企业活期存款偏弱,居民和政府活期存款偏强的特征基本符合我们通过卡莱斯基拆解对经济运行的分析结果,即企业投资是当前经济最明显的拖累项(但投资偏弱背后也反映了居民需求偏弱的传导)。

图表13:财政性活期存款增速相对稳健,企业活期存款持续下降

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

图表14:企业投资比较弱

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

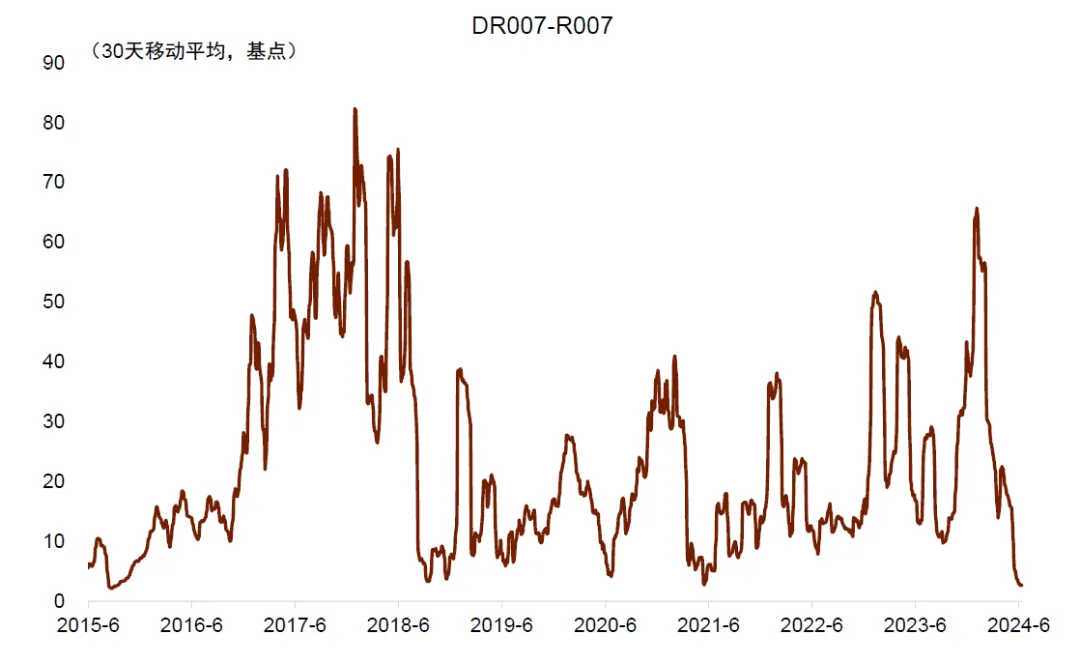

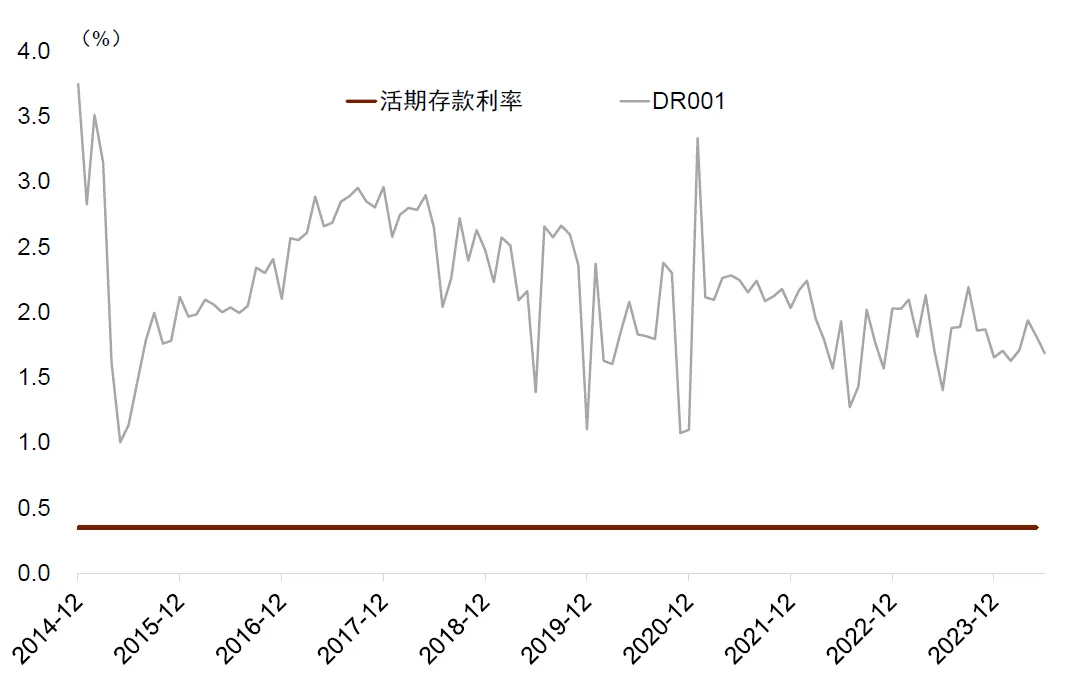

从金融部门来看,M1的增速本身也是有意义的。负债结构的改变可能会对银行的综合息差、监管指标造成影响,进而拖累银行资产端的扩表行为。对于实体部门来讲,将活期存款变为理财产品影响的是实体部门的资产结构,但是这种资产结构的改变对其经济行为可能影响不大(流动性未改变、资产价值也未改变)。实体部门资产结构的改变会影响金融机构的负债结构,这对金融机构的经营行为会产生影响。如果活期存款(以及其他存款)的增速持续下降,就意味着银行可能要加大从非银金融部门的净融资力度,银行与非银之间的流动性分布发生结构性的逆转。目前从资金市场的利差中我们已经看到了这种现象(图表15),非银金融机构的融资利率(以R007为代表)在历史上一般持续大于存款类金融机构的融资利率(DR007),但是这一利差已经迅速收窄到历史最低水平附近。然而,存款的成本要远低于同期限资金市场的融资成本(图表16),这种负债端结构的改变可能会进一步降低银行息差,可能使得银行的资产端行为更加谨慎。此外,相比于存款来说,资金市场的批发融资在金融稳定中的地位也不同。一般来说,相比于同期限的存款,资金市场的借款往往在被监管认为是相对不那么稳定的资金来源,因此存款比例下降、资金市场借款的比例上升,可能也会影响到银行宏观审慎考核中的一系列指标,进而影响银行在资产端的扩表。

图表15:DR007与R007之差

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

图表16:活期存款的成本要远低于同期限资金市场的融资成本

资料来源:Wind,中国理财网,中金公司研究部

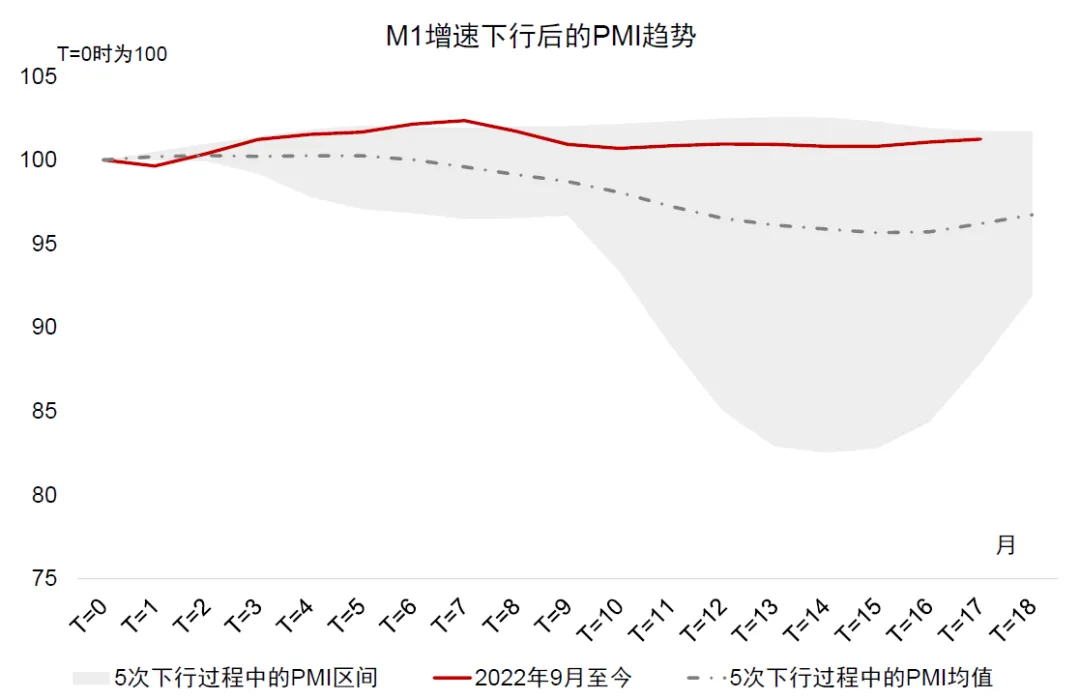

因此,接下来实体部门恢复的关键仍在于财政扩张的力度。我们在此前的报告中提到,中国的货币投放方式已经发生了很大的改变。2009年之前,对外净资产是货币创造的重要渠道,而2009年到2018年之间,房地产与信贷相互促进,带动金融周期上行,信贷成为投放货币的主要渠道。但随着金融周期进入下行阶段,信贷内生需求减弱,信贷投放货币的节奏就会放缓(图表17)。再考虑到前一段中提到的负债结构变化对银行扩表的影响,银行依靠信贷扩表的难度进一步加大。我们在下半年度展望中提出,实现货币供需再平衡的理想途径并非减少货币供给,而是改善货币供给的方式,即从信贷投放货币转向财政投放货币。财政投放货币直接进入实体,一方面增加了实体需求,有助于实体供需再平衡,另一方面也会提升交易货币的需求,也有利于货币供需再平衡。考虑到去年年底集中增发的1万亿元中长期国债主要结转在今年使用,以及今年新增的1万亿元超长期特别国债额度,综合来看,今年广义财政力度或较去年温和提升。超长期特别国债发行时间为今年5-11月,不排除部分资金或结转至明年使用,财政对经济增长的作用很大程度上取决于政府债券发行和使用的进度。

图表17:中国三大货币创造方式的演变